防城老城区带你回到早已消逝的岁月

2016-12-13 14:57:59

来源:广西新闻网-广西日报

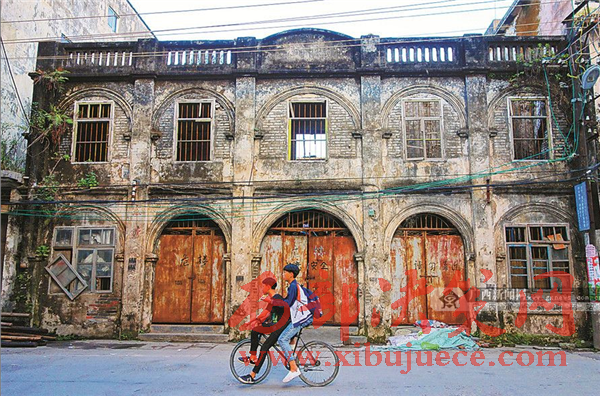

谈起防城港市,人们最深的印象是海岸边气派的港口,海湾间林立的高楼。然而,当你不经意间步入防城老城区,便会惊讶地发现——一条条幽深的老街,一座座陈旧的骑楼,一栋栋颓废的公馆,在这里与静静流淌的江水相伴,将来访者拉回到早已消逝的岁月……

防城老街残存的老楼。

1 孤守“李进记”

时节已经入冬,濒临北部湾的防城港却依然炎热。沿防城江拐入依江而立的中山路,一股凉气迎面袭来。沿街漫步,惬意中又夹杂着落寞的滋味。

眼前的中山路,在晚清和民国初年分别有3个名字——北段叫米行街,中段为苏杭街,南段是打铁街。如今,米行街早已闻不到米面芳香,变成了“家具一条街”;苏杭街也不见了绫罗绸缎的光彩,一排典雅的老骑楼变成了摆卖箩筐、扫帚和塑料制品的“谷箩行”;打铁街再也听不到“叮叮当当”的锤击声,一位位年逾八旬的老铁匠静坐街边,望着当年被自己敲打得坑坑洼洼的地面出神……

老街上还有没有老字号延续至今呢?

在街口一位老人的指点下,记者拐入与中山路相交的一条小巷,在一座老阁楼前,看到了“李进记酸椒”招牌。店铺里,一位60来岁的妇女正独自坐在摇椅上闭目养神。柜台上,一瓶瓶橘黄透亮的酸辣椒发散出令人垂涎的酸辣味。

走进店内,得知坐在眼前的正是“李进记酸椒”传人刘宜春。见记者对自己腌制的酸椒感兴趣,刘宜春顿时来了精神,娓娓而谈间,一个饱含酸楚之情的人生故事令人吁嘘——

兴起于晚清的“李进记”,以其腌制的酸椒橘黄透亮、脆嫩酸爽而闻名。防城人平日里招待客人,席间如果摆上一碟爽口开胃的“李进记酸椒”,便有了“讲古”的兴致。

在防城老街一带,腌制酸椒的店铺不止“李进记”一家。但是,别人家的酸椒,软塌塌不爽口,有的还带有苦味。“李进记”究竟有着怎样的秘方?

刘宜春笑道:“秘方自然是有的!为了保护秘方,李家祖上还立下一条规矩:传子不传女。”

“李进记酸椒”传到刘宜春丈夫李仙明手上时,正碰上“极左”年代,个体私营店铺一律取缔,“李进记酸椒”在防城市面上消失了将近20年。

1977年,当地政府决定恢复“李进记酸椒”这个地方特色品牌,责成当时的果菜公司开办加工厂,聘请李仙明、刘宜春夫妻俩进厂负责技术把关。第一批酸椒一出厂,立即名声再振。随即,又打进南宁、钦州、北海、合浦等地市场。

可惜,好景不长。上世纪80年代中期,加工厂与果菜公司脱钩,由私人承包,管理不善,产品质量大受影响。

为了不辱没“李进记”名声,李仙明夫妻俩毅然辞职,丈夫去搞建筑,妻子在家开杂货铺。1987年,丈夫不幸因工伤去世,全家的生活重担压在了妻子一个人肩上。

刘宜春一番痛苦思索后,把谋生的希望寄托在“李进记酸椒”这块祖传招牌上。1988年,她筹资建起“明春酸椒厂”,在老阁楼里以“前店后厂”的模式扩大生产。

“传子不传女”的“李进记酸椒”,在刘宜春这个女子手上迎来了它最辉煌的时期——进入南宁饭店宴席餐桌的“李进记酸椒”被有关人士相中,摆上了北京人民大会堂的国宴餐桌。刘宜春也相继获得防城“先进个体劳动者”“农村经济能人”“信得过经营户”等荣誉称号。

谨慎的刘宜春至今没有向外人透露过祖传秘方。然而,在记者看来,她的所作所为其实早已将秘方公之于众——亲自挑选优良辣椒品种,到城郊聘请农民严格按无公害流程种植,不用化肥、农药。腌制酸椒所用的米醋,也坚持沿袭传统工艺自己动手酿造,决不用市场上流行的廉价酸醋……

如今,67岁的刘宜春已经两鬓斑白,自感精力一年不如一年。儿女们各有各的事业,祖传酸椒腌制工艺传子、传女都不现实。

“李进记酸椒”招牌还能在老街长久悬挂下去吗?

“肇英堂”门楼。

2 偶遇“马留人”

穿过中山路南段一片空地,只见一座低矮的青砖瓦房和一栋栋新建楼房挤在一起。瓦房虽然陈旧,门墙上“禤家祠”3个大字却十分醒目。

禤姓,在中国是个稀有姓氏。然而,在防城老街一带,却聚居着不少禤姓人。走进禤家祠,只见内部陈设十分简陋,介绍防城禤姓祖上事迹的文字、图片却挂满四壁。细细读来,一段久远的历史浮现在眼前——

东汉建武十八年(公元42年),伏波将军马援奉命南征,来自山东青州的两员副将——禤纯旺、黄万定充当前锋,一路攻城破寨,直抵防城江边。因战功显赫,禤纯旺、黄万定受封“平夷大夫”,奉命率军驻守如今钦防、南宁一带。史书中,将这批留守南疆的人称为“马留人”。

看守家祠的老禤谈起这段历史,得意地说:“都说中山路一带老街建街只有300多年历史,其实在我们禤姓人眼里,这里就是一条千年古街!当年,禤纯旺、黄万定奉命留守防城,练兵营就建在如今中山路一带。他们还把中原的农耕、灌溉技术引了过来,屯垦开拓,防城一带经济才逐渐繁荣起来,形成城廓。”

颇有来头的禤姓“马留人”,其家祠却是记者所见过的最简陋的祠堂。为此,老禤长叹道:“禤家祠始建于明永乐年间,重修于清乾隆十八年。原有前厅、后殿和庭园,占地1500多平方米,相当气派。可惜,后来保护不善,祠堂建筑大部分毁了。现在你看到的,只是残存的一间瓦房而已。”说着,手指墙上的规划图:“我们正在谋划重修家祠!”

祠堂毁了,可以再修。记忆丢了,就无处追寻。所幸禤家后人并没有忘记自己的来路。

当年热闹的苏杭街如今成了“谷箩行”。

3 寻找“维伯堂”

早就听说,民国年间主政广东的“南天王”陈济棠在其家乡防城中山路上建有一栋公馆——“维伯堂”。然而,记者由北至南走到中山路尽头,也没发现哪栋楼房具有“公馆”气势。向住在中山路上一位老人打听“维伯堂”所在时,老人却指向了相邻的教育路。

在教育路第一小学对面一座大院里,果然立着一栋形如围屋的方形砖楼,气派的门楼,围墙四角高耸的碉楼,均显示着主人当年显赫的身世。

由砖砌台阶进入大门,只见两侧楼房里挨挨挤挤住着10余户人家。正是做晚饭的时间,一间间房屋里高压锅“呲呲”喷出热气。楼房中间的天井,也被开辟为菜地。外观气派的公馆,里面却犹如一座农家大杂院。

细读文物保护部门刻于墙体上的文字,发现这里并不是“维伯堂”,而是陈济棠侄子陈树雄于1935年所建的“肇英堂”。

“维伯堂”究竟在哪里呢?想起此前搜集的资料中曾有记述:在“肇英堂”北楼与“维伯堂”之间,有地下暗道相通。于是,由北楼沿一排爬满藤蔓的残垣断壁往前搜寻,穿过一片古树高挺、杂草丛生的废墟,竟然又回到了中山路上!

仔细端详立在眼前的一栋三层方形楼房:一楼门框上虽挂有“防城基督教堂”牌匾,但仔细观察,整栋楼房并不像通常所见的教堂建筑。走进楼内,在堆满杂物的墙角,果然看见了文物保护部门所刻的“维伯堂”三字。

外观方正刻板的“维伯园”,楼内设计却颇为精巧,宽敞的厅堂与齐整的厢房之间,一条条过道如通幽曲径。楼体构造虽然简洁,楼梯与门窗间的雕刻却透着典雅的欧式风范。

据记载,“治粤8年,确有建树”的陈济棠并没有多少时间留居家乡防城,“维伯堂”后来成为国民党的县党部驻地。新中国成立后,这里又成了银行的办公场所。

如今,墙体爬满青苔并长出杂草、小树的“维伯堂”已显颓态。附近一些街坊邻居,甚至忘记了这栋楼房最初的身份。

告别防城老街,回到港口新区,面对海湾边崛起的一排排高楼大厦,心中却总是抹不去防城江边那一栋栋日益衰败的老楼身影……

在宾馆大厅里,听到一位北方游客与当地导游的对话,心有所感。于是,记录下来——

游客感叹:“防城港海滩真美,只是没感受到多少历史底蕴,像一片‘文化沙漠’。”

导游不服:“其实,古生物遗址、古人类遗址、历史古迹、历史名人……这些你们中原有的,我们防城港都有。只是没有用心挖掘,没有很好保护罢了!”

老街档案

晚清及民国年间,防城县居民聚居于防城江畔。防城以北田地多,逐渐形成米行街。防城以南临江、近海,二三十户铁匠聚集江边,打制各种渔业、农作用具,人们便称之为打铁街。

米行街的兴盛,带旺了百货业,一家家经营绸缎、布匹和日用百货的商店在米行街与打铁街之间崛起,成为当年防城最热闹的苏杭街。苏杭街、米行街与附近的木屐街、石板街等老街一起,组成当时防城繁华的商业区。

上世纪30年代,为追念孙中山先生领导钦廉防城起义的反帝反封建革命精神,连贯相通的米行街、苏杭街、打铁街被统一命名为中山路。附近的木屐街、石板街等商业老街此后也相继更名为镇夏路、爱国路……

1993年,伴随着北部湾改革开放浪潮,防城港市成立,经济、文化中心向港口区转移。中山路及附近老街逐渐冷清下来,一段厚重历史在这里沉寂、淡漠。

返回顶部