走进中华“石鼓文图第一人”

2017-02-06 14:29:07

来源:西部决策网

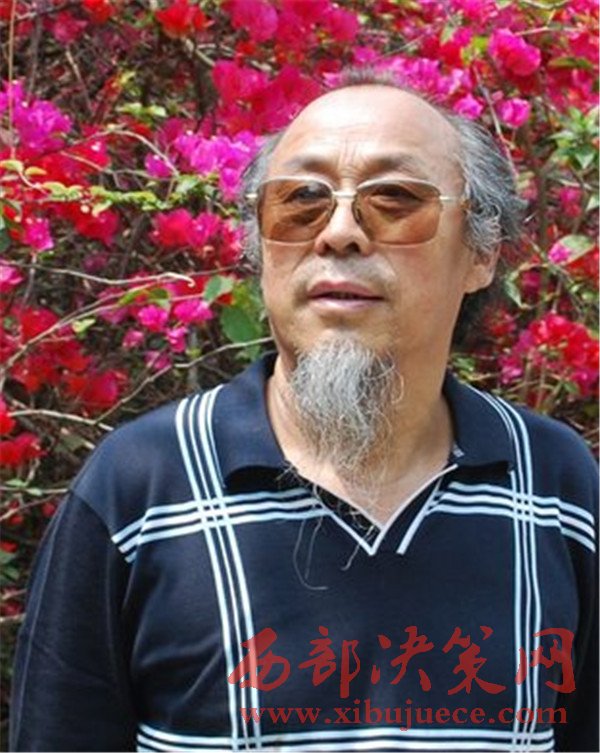

西部决策网讯(杜杰 通讯员 常炜 赵小康)“愿与君结翰墨缘”书画元老李子青题写给陕西省著名书画家曹宇老先生的赠言。

第一次见到曹宇老先生,是在岐山县青化镇童峪村和阳光报记者采访大数学家付可一老师,印象最深的是他不同凡响的三羊胡子,浓眉慧眼,气宇轩昂。年过七旬,仍然不失大艺术家的风采,走路稳健,说话、做事豪爽,果断。我对曹老敬仰之情油然而生。

作家郝红《曹公赋》对曹老做了高度概括:“曹公者,曹宇也。号‘石鼓堂堂主’。陕西岐山人氏。当今石鼓文图第一人兼书画家、篆刻家、活动家是也。蒙诗书名门之熏陶,幼已好书;得翰墨世家之沐浴,长则嗜篆。幽居‘秦宝斋’,承方济众之题字;闲醉‘石鼓堂’受沙孟海之台匾。集诗、书、画、印四绝趣意斋苑,聚笔、墨、纸、砚四宝馨香书案......”

痴迷镇国之宝石鼓

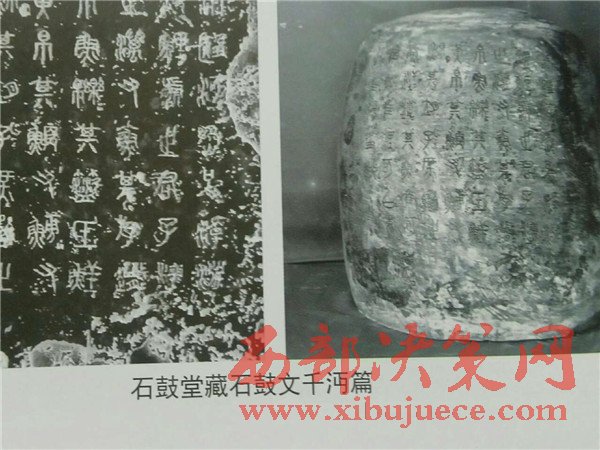

石鼓因其形状像鼓而得名,是国之重器,被称为镇国之宝。石鼓文是刻在石鼓上的文字,是中国最早的刻石文字,被称为“石刻之祖”。石鼓文是甲骨、金文之后的产物。是大篆变成小篆的过渡性字体。有“书法第一法则”之称。传为史籀手迹,字体堂皇端庄,圆满自然,气质雄浑,刚柔并济,古朴遒茂,逸气奔放。石鼓文继承了周文化的血缘,后世评价是”集大篆之成,开小篆之先河,在文字史上起着承前启后的作用”。石鼓文被学篆书者奉为正宗,历代书家、名人赞誉和临摹者甚多。清代,石鼓文对书坛的影响最盛,著名篆书家杨沂孙、吴昌硕就是主要得益于石鼓文而形成自家风格。

石鼓的珍奇,备受历代皇帝宠爱。宋徽宗是最具代表性的人物。他命人将石鼓迁到保和殿稽古阁与其朝夕相伴,并用黄金镶入字内,以防止拓摹造成破坏。元代仁宗皇帝将石鼓迁置国子学。清代乾隆皇帝为更好地保护石鼓,曾令人仿刻10面石鼓,放置于皇帝讲学之所辟雍(太学)。

曹老早在40多年前就潜心钻研石鼓。唐627年,陕西宝鸡岐山北坡的荒郊首次发现石鼓。此地曾是秦朝旧地。共十枚,髙约2尺,径约3尺,分别刻有大篆四言诗一首,共十首,计718字。定名:车工、千沔、田车、銮车、霝雨、乍原、吴人、而师、马荐、吾水。内容最早被认为是记叙周宣王出猎的场面,后有专家论证为秦时记叙游猎的遗物,故称“猎碣”。

苏勖在《叙记》中云:“不知史籀之跡,近在关中心”。欧阳修《集古录跋尾》:“韦应物以为周文王之鼓宣王刻诗”,在《石鼓歌中周文大猎兮岐之阳》。他还在《集古录·石鼓文》中曰:岐阳石鼓,初不见称于前世,至唐人始盛之。是周宣王时史籀所书,后来叫“籀文”。郑樵《石鼓文音序》:“石鼓不见称於前代,至唐始出於岐阳”。张耒《瓦噐易石鼓文歌》:“岐阳大猎纪功成,十鼓厳厳万夫凿”。周伯温《石鼓赋》:“予嘗考古石刻,而岐阳石鼓为第一”。罗曾《石鼓赋》:“岐山石鼓,或谓周成王时古物,又或为宣王”。周越《法书苑》:“石鼓文谓之周宣王猎碣,共有十鼓,其文则史籀大篆也。年代斯远,字多讹缺。旧存岐山石鼓村。今移移置凤翔府夫子庙”。宋诗人苏辙《石鼓歌》:“岐山之阳石为鼓,叩之不鸣悬无处”。

清人张照书《石鼓歌》曰:周纲丧乱四海沸,诸侯愤起挥金戈。秦侯逐鹿岐阳山,亦狩亦渔剑相磨……清人王士祯有诗云:“遥忆岐阳狩,来过石鼓山。韩苏今地下,星斗尚人间”......

清人张照书《石鼓歌》曰:周纲丧乱四海沸,诸侯愤起挥金戈。秦侯逐鹿岐阳山,亦狩亦渔剑相磨……清人王士祯有诗云:“遥忆岐阳狩,来过石鼓山。韩苏今地下,星斗尚人间”......

从先哲的诗句论断中不难看出:岐阳石鼓,历史悠久;内涵丰富,博大精深;古之珍宝,闻名于世。备受历朝历代学者关注,这是毋庸置疑的。

民国时期,1933年1月,故宫博物院组织的文物保护行动,决定把珍贵文物迁至上海,其中就有国内最古老的石刻“岐阳石鼓”。

武王克商后,在继承先周文化的基础上,兼收其他民族的文化,形成中国历史上独树一帜的文明时代。“岐阳石鼓”是中国传统文化的源头、中华民族文化的基石,特别是周礼的建立。岐阳石鼓是中国九大镇国之宝之一。康有为誉为“中华第一古物”。现存于北京故宫石鼓馆,成为故宫博物院的镇院之宝。从此,它被真正的保护起来,不许拓印。

创刊《石鼓》杂志

“君不见岐阳石鼓字泯灭,千载犹为人爱惜”(刘基诗句)。历史学家郭沫若说:“石鼓诗不仅提供了一部古代文学作品的宝贵资料,而且,更重要的贡献是保证了民族古代文学的一部极丰富的宝藏《诗经》的真实性。”这使“翰墨呼之欲出,意韵随笔而升”的曹老在年轻力壮时就发誓要发扬光大石鼓文。

卧薪尝胆,潜心研究,2005年,曹老终于创作出了我国历史空白之作——《石鼓文图》,被国内外誉为“石鼓文图第一人”,其间,蕴含了多少“十年磨一剑”的传奇?

一部《先秦诗鉴赏辞典》是他手不释卷的第一法宝。对石鼓文的苦思冥想,他一睁眼一闭眼,脑子里都会呈现出先秦初创时期的政治风云。特别是秦文公四年,由西垂宫初至汧渭之会,到文公四十八年周桓王初位,适逢文公太子卒,新立长孙为太子,邀集诸侯宴乐天子的一段史事......

为了能召集吸引更多的人关注石鼓、研讨石鼓的文化历史内涵,形成较为完整的石鼓学术体系,曹老在初识石鼓之时就想给世人构建一个深入研究石鼓的大文化平台。经过多方运作,《石鼓》杂志就应运诞生了。《石鼓》杂志是以书法篆刻命名的刊物,第一期创刊号的问世,在国内书画界引起了极大的反响,1990年8月26日,已经93岁高龄的民盟中央委员会名誉主席楚图南,在北京的故居中热情地接待了曹老和他的同道车华,并说:“......现在你们办《石鼓》,我很高兴......”,当即挥笔为《石鼓》杂志题辞“石鼓”。

书法大家沙孟海、中国书协主席启功、书坛大师欧阳中石、日本东丘印社社长川合东皋等等为《石鼓》杂志纷纷题辞。楚辞专家、书坛大师文怀沙还给曹老说:“把《石鼓》要长期办下去,办一个甲子,以后后人还会研究,我愿意担任你的顾问。”

然而,由于资金断裂,《石鼓》出了五期后就停刊了。《石鼓》的停刊不仅是对文化艺术界的严峻拷问,也是对创刊人曹老的一次考验。停刊二字,像火一样炙烤着曹老的心胸,令他心肺肝肠俱毁。因为他为了创办《石鼓》杂志,投入了自己全部的资金和全身的心血,他已心力憔悴,达到难以忍受的最大极限。书画界的众多朋友来劝他,市场经济大潮的冲击,电子媒体的悄然兴起,纸质媒体的不景气是个人力量无法阻挡的,停就停了......曹老却说:“停刊是暂时的,只要心脏不停止跳动,《石鼓》就不会停刊”

此刻,他的心里正在酝酿崭新的面孔和运作模式。1994年,他一边为《石鼓》杂志复刊积蓄长跑冲刺的力量,一边继续研究《石鼓文》。不停止是他倔强的性格,不屈服是他前行的精神。终于,在各界领导和书画界同仁的支持下,在关山乳业公司李晓林总经理的资助下,2009年9月30日,《石鼓》杂志复刊了。

从停刊到复刊,《石鼓》休刊沉寂了15个春秋。这15年使曹老的人格得到了凝练提升,使他的思想精神具有了身处逆境的梅花不屈不挠的品质:“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。”在随后的二十年间,《石鼓》以全新的面貌连出24期,2014年《石鼓》再次改版,让世人刮目相看:她由中国民俗摄影出版社出版,成为具有国际刊号的书画艺术刊物。

创作《译石鼓文诗》

曹老就是这么一个执着的人,只要他认准的事儿,即使遇到多大困难,他都会想法设法克服,锲而不舍地达到成功的彼岸。

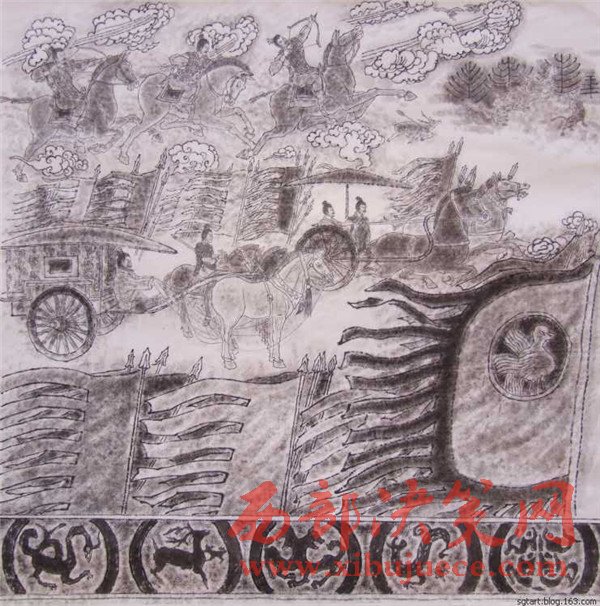

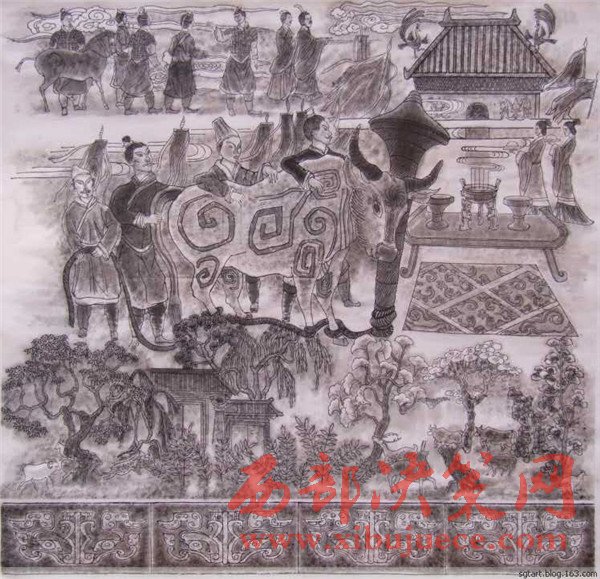

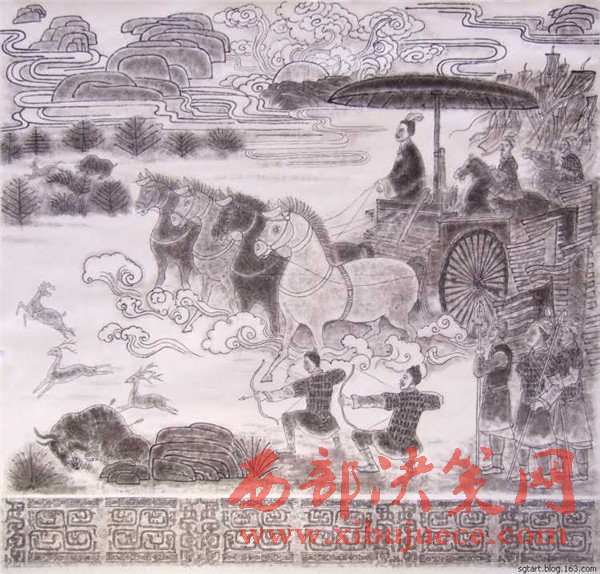

然而,《石鼓》杂志的创办并不是他对石鼓研究的极致,前无古人后无来者,他要创造石鼓研究独一无二的新成果。石鼓文中《吾车》记述秦公出猎的情景;《汧殹》(音“千忆”)描写的是汧河的美丽景色;《田车》记述秦公及随从登原游猎的盛况;《銮车》记述秦公游猎时所乘銮车的华丽;《霝(音“零”)雨》记述秦公及随从冒雨渡河的情景;《作原》记述在山上整修原地的场景;《而师》描写秦国师旅强劲善战;《吾水》叙述秦国水清道平的美好河山;《吴人》记述虞人为秦公献祭而奔忙。这些简单的描述,虽然说明了每枚石鼓上文字的大意,但失去了古体诗韵律的美感。这是美玉中的瑕疵,先哲们的遗憾!

曹老细心研究,寻找一种高雅匹配的表达形式。他首先反复研究石鼓文,研究十面石鼓之间的联系和独特,以及各个石鼓遭遇遗留的历史缺憾。除了《吾车》和《汧殹》的诗句较完整,其余石鼓文字脱落严重,只留只言片语,《马荐》已一字无存,有人推测是描写雨过天晴,天空出现彩虹的情景。为对古人的研究做正确判断,曹老对后世的拓片进行了多次考证,在较为全面掌握石鼓文诗意的前提下,他决定要用现代人能看得懂的律诗来表现晦涩难懂的石鼓文,便于人们认识研究石鼓文的各种价值。

“梅花香自苦寒来”。他终于创作出了十首《译石鼓文诗》。每首以通俗而又富于诗意的文笔,把十首石鼓文诗译得活灵活现,鲜活地呈现在当代书画长廊里;往昔如天书般石鼓十首诗被曹老以通俗易懂的当代汉语破译了,使十面古石鼓,从冷漠的宝藏室,第一次走向了百姓大众的视野。

这是一个智者的工程,不仅要有渊博文史语言修辞的知识,而且还要具有坚韧不拔的毅力。就像古石鼓文《田车篇》,原诗18字,其中缺损字达到7个,晦涩难懂的秦初古名古词,约占全诗三分之一;可是,曹老潜心钻研却把这首长篇幅的先秦古诗,只用一首五言绝句精当传神绘声绘色地表达出来:

猎车随马跃,人呼旌旗拂。

逐鹿至陈仓,猎获珍奇多。

如此流畅自然,意境交融的十首石鼓译文诗,又让人们叹服:原来曹老是一位杰出的古文翻译家,一位卓越的古体五言诗人。

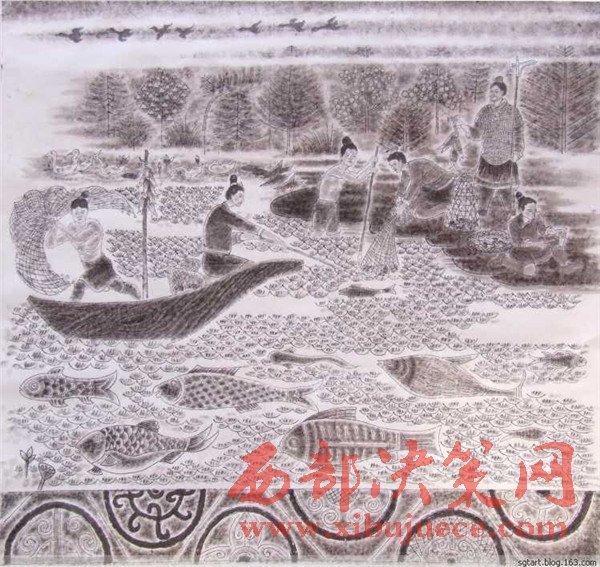

绘制《石鼓文图》

“永不满足是前进的动力”。为了更直观地表达石鼓文,他发挥自己书画的艺术天赋,潜心研究,又创作出了十幅《石鼓文图》。它以中国传统绘画形式每幅画于八尺宣纸,各件既是单幅作品,又互相关联,洋洋巨著,连接在一起近乎三丈,气势恢弘,再现了十面石鼓的原始历史景象,再现了先秦时期政治、军事和民众生活、飞禽走兽和自然风光。对人们了解、研究先秦历史必将产生积极的辅助作用。

十幅《石鼓文图》一经问世,震惊了国内外书画界、文史届。十幅石鼓文图,被誉为曹老书画的“巅峰之作”。

国学大师文怀沙欣然为其题词:

“岐阳石鼓,碑刻之祖”。

中国书法家协会顾问、书法研究院博导欧阳中石先生题词:

“猎碣重光”、“承古会今”。

古往今来,《石鼓文图》是首次对难解的石鼓的形象解密。

“不鸣则已,一鸣惊人。”曹老创作十幅《石鼓文图》,他所历经的一波三折,几易其稿,无不说明他对钟爱的石鼓文锲而不舍决绝与坚韧。

曹老经过深思熟虑后1989年作出第一幅石鼓画像,但他并不满意。石鼓文的博大精深、源远流长岂能是他轻易能描绘得出来的!他觉得自己还没有吃准石鼓文的深邃含义。他明白:浅薄自满是艺术的致命伤,能对自己自省和不满的人,才会创作出能经得起时间和历史检验的艺术佳作。曹老痛下心撕了又画,两易其稿后,心里还不踏实,他必须寻找“最为挑剔的眼睛”。于是,他带着十幅画作,赶赴京城,让石鼓专家鉴定审核。果不其然,专家们给他指出了一些问题:画的时间不对,人物衣着不符合朝代特征。曹老虚心听取了专家的意见,他返回宝鸡,废弃了原稿,重新考证人物的历史特征,生活细节的一点一滴。他为了能精确地描绘先秦时期的人物和服饰,甚至每一件物件、器皿、图案,他借来了秦兵马俑博物馆的图像和资料,依据兵马俑中人物的衣着打扮,纹饰车马,2000年之后,第三次拿起笔重新准确地描绘出了十面石鼓中的众多人物、众多民俗风情。为了让《石鼓文图》经受更严格的“审批”,曹老并没有急于发表,而是连续奔波了几年,直到2007年终于定稿与世人见面。

《石鼓文图》被多家报纸争先发表,社会反映强烈。有关专家给予他高度的评价。日本东丘印社社长川合东皋先生题辞“珠联璧合”;书法大师谭建丞题辞“金石寿书画缘”......

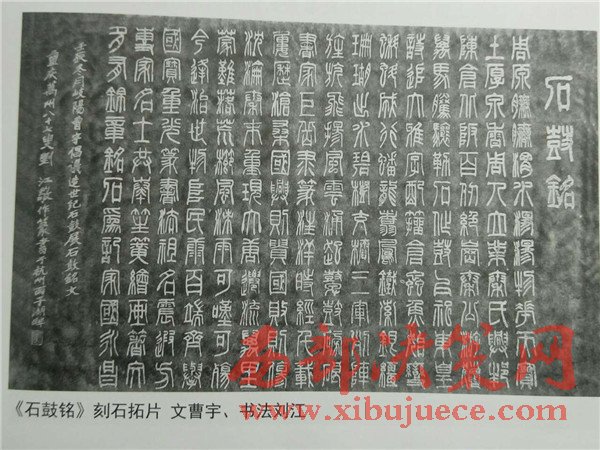

书法界权威西冷印社执行社长刘江先生,在他近九十岁高龄时,欣然为曹宇以篆书书写了《石鼓铭》,全文192字,48行,书法端正秀丽,布局整齐完美,堪称篆书精品。她将镌刻于巨型石鼓之上,可谓《世纪石鼓》。

百度百科把曹老列为石鼓文化传承人。他对石鼓文化的开发和研究贡献被宝鸡市委市政府授予“优秀文艺工作者”称号,被陕西省政府两厅授予“构建和谐陕西2007书画界新闻人物”。名编于《中国当代艺术界名人录》、《世界华人风云人物传记》、《世界名人录》等二十余部辞典。

“八千里路云和月,三十功名尘与土”,多少人花开花谢无声息,唯独曹老孤独坚守石鼓数十年,创作出了《石鼓文图》令世人瞩目的成绩。这必将引起当代和后世学者对其本人和石鼓学术的神往和探秘。

筹建《岐阳石鼓博物院》

著名书画家、石鼓文化传承人曹老的艺术生涯愈来愈发出了生命的不朽光芒。2016年,“不用扬鞭自奋蹄”,正当曹老七十华诞前夕,他又为自己增加了一项任务:修整石鼓文宋拓片。宋拓片是流传至今最早的石鼓文拓片,但是损字太多,有些似是而非,书法爱好者临习不便。曹老在百忙之中,抽空找人亲自指导,逐字修整,然后,镌刻到了最新较完整的《宋拓石鼓文修整版》。

春风送暖入屠苏,雄鸡高吭气象新。2017年鸡年伊始,为了进一步地继承和弘扬出土于岐山石鼓村、饱经沧桑、誉为镇国之宝的石鼓遗产,推动周秦文化研究纵深发展,曹老壮心不已,七旬再度出彩,在石鼓出土地——岐山斥资筹建《岐阳石鼓博物院》。建成的岐阳石鼓博物院,位于岐山周公庙南的西周文化景区内,占地面积约三十亩,建筑面积2200平方米。将分为“石鼓历史陈列馆”、“历代珍贵碑帖馆”、“民间石雕艺术馆”、“当代书画艺术馆”四个展馆。另新建“世纪石鼓”、岐阳楼、石鼓堂、吟凤亭等古建......

生命不息,奋斗不止!曹老数十年春秋潜心石鼓,不仅收集石鼓文研究史料、征集名家石鼓题辞数百幅,还要筹建岐阳石鼓博物院,工作量之大,历时之久,是前所未有的!曹老不愧为“石鼓堂堂主”、“石鼓文图第一人”......这是世人对他公认的艺术称号,是镌刻在中国历史长河中不朽的石鼓印章!

返回顶部