华县皮影:光影里的千年传承

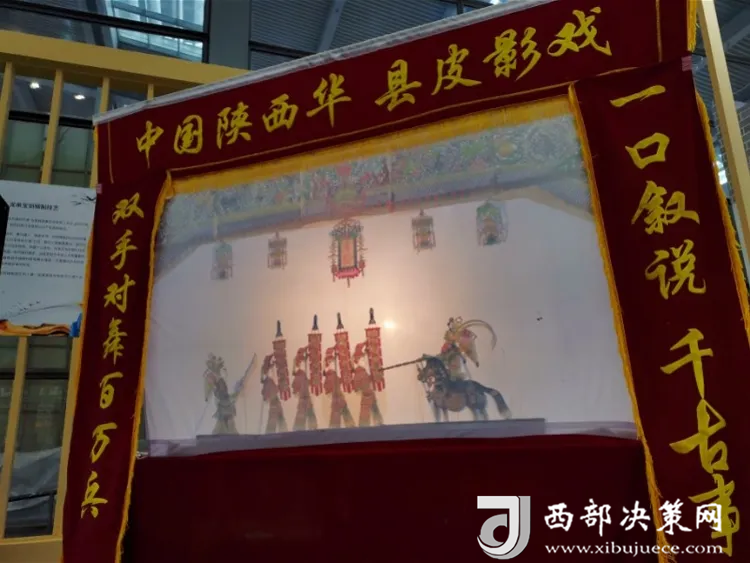

光影斑驳,上下翻飞。中国古人巧妙地以光影为媒介,创造出一种融合绘画、雕刻、文学、戏曲和音乐的综合艺术形式。以光影之姿,演绎世间百态。这,就是独具魅力的皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”。

昏黄的灯光亮起,柔和的光线洒在白色的幕布上,将观众与表演者隔开,勾勒出一片朦胧而神秘的世界。以兽皮雕刻而成的小人,在光影的映照下栩栩如生,仿佛被赋予了生命。才子佳人的缱绻情愫、名臣良将的忠心义胆、神灵仙道的超凡法力,都在皮影艺人的巧手演绎下,幻化为一幕幕如真似梦的奇妙享受。

生于乡野、传于民间、乐于大众,折射出中国皮影发展史上一段不可磨灭的历程。众多史籍和资料记载:世界影戏源于中国,中国影戏源于陕西,而陕西的影戏则源于华县。华县皮影更是被誉为“电影开山之祖”,在世界范围内享有盛誉。中国有秦晋影系、栾州影系等七大皮影流派,而其中,华县皮影堪称皮影“活化石”。

华县皮影戏起源于西汉,最初主要是为帝王宫廷服务。完善于隋唐,流传于宋元,鼎盛于明清。这个流传了两千多年的灯影传统文化,在明清时期,焕发着极强的生命力。古往今来的故事,在一张张牛皮上,演绎无尽的新生;在婉转柔情的碗碗腔里,经久不息地传唱。

皮影戏在唐朝以后逐渐流传到民间。在信息闭塞的古代,人们重土安迁,很多人甚至不知道,今夕是何年。是皮影戏给人们演绎了,什么是家国,什么是大义,什么是善恶,什么是爱与自由。那一人一桌、一幕布、一江湖,便是古人最初的浪漫,民间最后的信仰。

华县皮影的剧目丰富多样,涵盖历史传说、民间故事以及经典文学作品等。在清乾隆、嘉庆年间,戏剧家李芳桂等文人与举子为碗碗腔皮影创作了许多传统剧目,其中《十大本》等作品至今仍流传不息。这些剧目不仅在皮影戏中久演不衰,还被其他剧种移植和改编,搬上舞台,展现了持久的艺术魅力。

旧日,华县城乡有数十个皮影班子,一个班子5人,小车一推,背篓一背,随时可外出演出。这些班社成员各自怀揣着精湛的技艺,带着简单的设备,走街串巷,可以在各种场合进行表演。皮影表演有着深厚的群众基础,无论是热闹的庙会,喜庆的婚礼,还是隆重的庆生典礼,他们都能为观众带来一场视觉与听觉的盛宴。

“一张牛皮居然喜怒哀乐,半边人脸收尽忠奸贤恶”,这是华县皮影的真实写照。在匠人的精雕细琢下,那半边人脸,在光影交错中,收尽了忠奸贤恶,将各种人物性格展现得惟妙惟肖。跌宕起伏的故事情节,直击心肺。那个小小的影人,已经不只是一件精美的艺术品,它已成为一段历史,一截文化,一部民间美术史。

依偎着华州巍峨的山脉,聆听着渭河汹涌的涛声,华县皮影从北方旷野慨然而来。它与传统的乡土生活密切相关,具有浓厚的地域特色。表演通常由五人组成,被称为‘五人忙’,这与现今的乐队配置有异曲同工之妙。团队一般包括前声、签手、上档、下档和后槽五个角色。其内涵丰富,和当地唱腔融为一体,相得益彰。

在幕后的灯影里,签手通过灵活的双手,操控着那些由皮革制成的精致影人,使其在幕布上生动地演绎出各种故事;而伴奏的乐手,则用传统乐器奏出悠扬的旋律,配合着签手的表演,将故事的喜怒哀乐传递给观众。他们通过长年累月的磨合,形成了默契的配合,将故事通过皮影的形象和音乐唱腔呈现得淋漓尽致。

刘华先生是华县皮影戏的国家级非物质文化遗产代表性传承人。自1958年起,他潜心学习秦腔、碗碗腔、眉户等戏曲,后加入华县光艺皮影社,担任板胡演奏和前声演唱等职务。在漫长的艺术生涯中,刘华的音乐演奏与皮影戏表演紧密结合,他以精湛的技艺和深厚的音乐理解力,充分展现了民间音乐的独特韵味,赢得了“东府碗碗腔一绝”和“月琴王”的美誉。

谈及华县皮影戏的独特魅力时,刘华如数家珍:“一清二黄三秦腔,细腻不过碗碗腔。”“皮影戏根据腔调的不同,分为老腔和碗碗腔。华县皮影戏以细腻悠扬的碗碗腔为主,堪称陕西东路皮影戏的代表。皮影造型生动,蕴含着浓厚的传统艺术美感。镂空与留实的巧妙结合、造型的丰富优美、雕刻的细腻多变以及染彩的绚丽厚重,共同构成了华县皮影戏独特的艺术特色。”

几经演变,皮影戏日臻成熟。作为一种源远流长的民间艺术形式,其制作工艺极为考究。通常以优质牛皮雕琢而成,皮质上乘,雕工精细。一件传统手工皮影的制作必须经过选料、制皮、雕镂、彩绘、压平、定缀、合成等24道工序。

皮料需选用3至5年的新鲜牛皮,画稿则需遵循戏剧人物的程式化设计。雕刻时,以笔代刀,讲究线条流畅;上色时,多次烘染,使用大红大绿等强烈对比的色彩。每一个制作环节都要求精益求精,最终才能确保皮影在银幕上表演时妥帖而灵活,生动且有趣。

其中,“推皮走刀”技艺是华县皮影制作过程中一项重要的绝技,由汪氏皮影家族传承至今。汪天稳,被誉为“中国皮影第一刀”,是中国皮影艺术唯一的国家级工艺美术大师。他完整继承了二十四道传统工艺,尤其擅长“推皮走刀法”。

这一技艺讲究右手持刀,扎入牛皮后,刀尖稳如磐石,左手顺势推皮,运转自如地雕刻。左手五指与手腕的协调运作需浑然一体,一气呵成,不可有丝毫间歇停顿。如此作品才能整体光滑,不留刀痕。达到以人控刀,而非人受制于刀的境界,方为皮影雕刻的至高境界。

汪天稳雕刻的皮影刀口圆润流畅,精致齐整,堪称完美。在数千次的推皮运刀中,精心雕刻出每一个部件,随后根据其造型特点巧妙敷彩,使之呈现出绚烂多彩的效果。最终,经过穿针缀线,一副皮影才得以完美成型。他的作品被广泛视为皮影艺术的瑰宝,展现了皮影艺术的无限魅力和生命力。

华县皮影不仅是中国乃至世界上最古老的传统民间艺术之一,更是一种深厚的文化遗产。2006年5月,华县皮影被国务院列入国家首批非物质文化遗产名录。2008年9月,华县皮影产业群被国家文化部命名为国家文化产业示范基地,同年10月,华县因皮影艺术被国家文化部命名为国家民间文化艺术之乡。

作为中国传统文化的瑰宝,华县皮影不仅在国内享有盛誉,其影响力也逐渐扩展到了国际舞台。2011年,华县皮影被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产名录”,从此也打开了走向世界的大门。艺术家们受邀参加国际艺术展览和文化交流活动,曾多次赴日、法、德、香港、台湾等国家和地区演出,把“历史的影子”映射到了祖辈们想都想不到的遥远地界。

随着时代飞速发展,留声机、电影、电视等娱乐方式传入我国农村,传统皮影戏受到了前所未有的冲击。它与现实社会存在严重脱节,经历了从繁荣到衰落的转变。如今,这一在关中大地流传了两千多年的皮影戏,面临着失传的危机。

在华县,皮影戏最鼎盛的时期,达到四十六个班社。而现在留存下来的,仅剩两三个班社。“皮影戏艺人多是师徒传承的方式,这种传承方式范围狭窄,且随着老艺人的逐渐离世,村里年轻人外出工作,能够传承皮影戏技艺的人越来越少。”说起传统皮影戏的现状,八十多岁的华县皮影传承人、主唱吕崇德老人黯然神伤,眼神中满是惋惜和无奈。这个怀抱月琴的耄耋老人,语调悲凉,他的形象在此刻显得深邃又沧桑。

时至今日,华县皮影戏已经走过了数千年的漫漫征程,而那些依然在为这份传统文化薪火相传、发扬光大而努力的人们,不会轻易地让皮影戏,与我们挥手告别。近年来,为改变华县皮影继承乏人的窘境,华县皮影戏也在不断创新,尝试与现代技术和其他艺术形式结合。

作为华县皮影制作技艺的非遗传承人,薛宏权不仅是传统文化的守望者,更是这项技艺创新与发展的领路人。薛宏权认为,皮影艺术的传承亟需注入新的活力,必须加强与年轻人的互动,并在形式上大胆创新,突破传统的束缚。他强调,创新应建立在“守正”的基础上,即在保留幕布、灯光、皮影由演员操纵等核心元素的前提下,进行创新性的发展。

在他的带领下,少华山国际皮影博览馆应运而生,薛宏权团队通过不断努力,成功创作并指导了皮影剧目《惩恶扬善小哪吒》。这部剧目巧妙地将现代舞台的声、光、电与多媒体艺术融为一体,为观众带来了前所未有的观赏体验。

目前,越来越多的华县皮影艺术家积极适应艺术发展的时代潮流,创作出了一系列新颖的皮影戏剧,其中包括卡通剧《鹤与龟》、芭蕾舞剧《白毛女》,以及现代皮影戏《迈克尔·杰克逊》等。通过引入现代元素和多元文化,这些新式皮影戏剧在保留传统艺术精髓的同时,也为这一古老艺术形式注入了新的活力。(文/贺娇)

图片来自网络,版权归原作者