华阴老腔:穿越千年的黄河吼声

“伙计们,抄家伙!”一声咆哮,满腔激浪。沙哑而雄浑的吼声在台上久久回荡,艺术家们随即被这激情所点燃。锣鼓喧天,月琴婉转,二胡悠扬,梆子清脆,喇叭高亢,铃铛轻灵,还有木头敲击板凳的独特节奏,瞬间交织成一首激昂的热闹乐章。乐器热烈的撞击声与艺人厚重奔放的唱腔交织,仿佛从深邃的历史长河中奔腾而出,带着粗犷与豪迈,激荡着人们的心灵。这便是令人心潮澎湃的华阴老腔。

华阴老腔,俗称为“老腔影子”,这一板腔体戏曲剧种的瑰宝,早在清乾隆元年便已在华山脚下广泛流传,如今主要流行地位于陕西省华阴市的双泉村,拥有超过两千年的历史。它深深植根于这片土地,与巍巍华山和滔滔渭水相伴,经历了无数的兴衰起伏,见证了历史的沧桑巨变。

老腔久为华阴市双泉村张家户族的家族戏(只传本姓本族,不传外人),其唱腔风格原始而粗犷,古朴中带着壮烈,具有刚直高亢、磅礴豪迈的气魄,非常追求自在随性的痛快感,听起来颇有“关西大汉咏叹大江东去”之慨。此类表演方式也被誉为黄土高坡上“最早的摇滚”。

原生态是华阴老腔显著的表演特色,演出者通常是普通的农民,他们在表演中展现出一种从苦难中提取情趣的天生本能。落音引进渭水船工号子曲调,采用一人唱众人帮和的拖腔(民间俗称为“拉波”)。“拉波号子冲破天,枣木一击鬼神惊!”音乐不用唢呐,独设檀板的拍板节奏,构成了该剧种的独有之长,形成一种震撼人心的艺术效果。

在表演形式上,老腔最初是作为皮影戏的伴奏而存在的,艺人于幕后尽情演绎。尽管隔着戏幕,他们依然全情投入,一边高歌,一边熟练操控月琴、板胡、大锣、战鼓、惊木、梆子、钟铃等十余种乐器,全然不觉辛苦。后来,这般酣畅淋漓的幕后表演从皮影戏中独立而出,从幕后走到台前,逐渐演变为一种独立的表演艺术与民间剧种。

张喜民是华阴老腔的国家级代表性传承人,1962年,年仅15岁的张喜民在其父张志强以及本村老腔艺人张尚昆的引领下,踏上了学习老腔艺术的道路。自幼耳濡目染于父辈们激情演绎的老腔皮影戏,他正式拜师后,首先专攻签手技艺,而他的大哥则潜心于说戏,即主唱部分。主唱不仅要怀抱月琴,边弹奏边歌唱,还需一人分饰“生旦净末丑”五种角色,这对嗓音的天赋提出了极高的要求。

张喜民说,当时学艺时,第二个月他父亲和老师都觉得他的嗓音更适合主唱。14岁那年,在观北乡王家河村的舞台上,张喜民首次出演本戏《征南》。他一开口,不到几句台词便赢得了台下观众的热烈掌声和连声叫好,被众人称赞“后生可畏”。

历经岁月磨砺,张喜民于1980年创立了属于自己的老腔班社——“喜民班”。他引领着班社的艺人,走遍了秦、晋、豫大地,不仅传承了老腔的精髓,还培养了20余位弟子,让这门古老艺术焕发出新的生机。

2006年,华阴老腔入选首批国家级非物质文化遗产名录。同年,张喜民团队一行人应邀赴北京参加《白鹿原》话剧演出,以他们纯正古朴的老腔演唱方式,加上浓郁的陕西方言,成功地再现了原著的恢宏气势。把观众的神思带回到了那个古老而神秘的渭河平原,仿佛置身于故事之中,亲历那段历史的沧桑与厚重。

张喜民始终坚守在传统的沃土之上,同时不断探索改良与创新,为华阴老腔的保护、传承与发展做出了卓越的贡献。2015年,“喜民班”与流行歌手谭维维携手推出的《给你一点颜色》火遍大江南北;2016年,老腔又火了一把。央视春晚的舞台上,一身粗衫的老艺人们用粗犷的吼声“惊艳”了亿万观众。

“华阴老腔要一声喊,喊得那巨灵劈华山,喊得那老龙出秦川,喊得那黄河拐了弯……”老艺人们面带笑容,全情投入,没有一丝懈怠,一边仰头高歌,一边熟练地操纵着月琴、板胡、大锣、战鼓、惊木、梆子、钟铃等十几种乐器。激越昂扬的华阴老腔,喊出华山拔地而起的气魄,喊出黄河奔腾不息的壮阔,喊出了对天地的敬畏,对好日子的无限期盼。

张香玲,华阴老腔两千多年历史上第一位女歌者,也是华阴老腔国家级非遗传承人张喜民的第一位女徒弟。尽管老腔艺术有着“传内不传外、传男不传女”的古老传统,但她凭借着对老腔的无比热爱和过人的天赋,打破了常规,最终赢得了张喜民的认可,成为他的弟子。在张喜民的悉心教导下,她不断磨砺技艺,逐渐成长为老腔艺术的杰出传人,为这一古老艺术形式注入了新的活力。

2013年,张香玲组建了老腔皮影班组,积极招募学徒,通过手把手地教学培养出了一批年轻的艺术家。2016年,她成立了华阴市香玲老腔皮影艺术团。多年来,张香玲带领团队通过文化交流、文艺下乡、公益表演和商业演出,走遍了祖国的大江南北,甚至远赴新西兰、德国等国家进行演出。张香玲欣慰地看到,华阴老腔以其独特的艺术魅力,在国内外赢得了广泛的欢迎和赞誉。

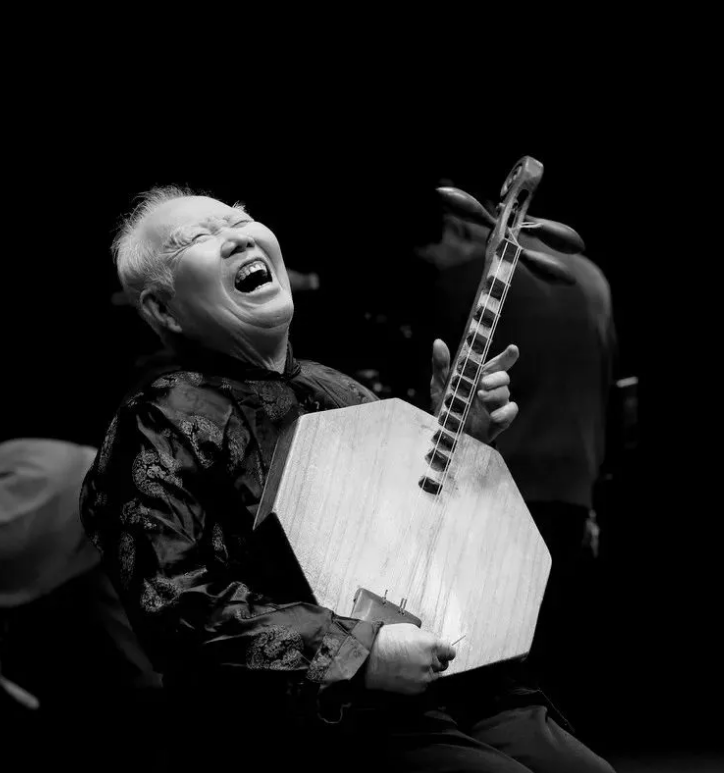

老腔艺人王振中,世人常称其为“白毛”。他天生眉发如雪,对老腔音乐有着非凡的领悟能力。在华阴,当地人提起“白毛”的名字往往如雷贯耳,而王老先生的本名却鲜为人知。即便如此,王老先生从不避讳,甚至乐意以“白毛”自称。虽然“白毛”姓王,但他同时也是张氏一族老腔艺术的传承者。

1993年,张艺谋执导的电影《活着》问世,“白毛”在这部影片中担任老腔的演唱者。随着影片在国际电影节上荣获大奖,老腔那慷慨激昂的曲调也跨越国界,走向世界,让更多人通过电影这一艺术形式,深刻领略到华阴老腔的独特魅力和“白毛”撼动人心唱腔的震撼。

“白毛”的演唱情感真挚,既能高吼慷慨激昂,也能低吟婉转凄凉。他能够灵活自如地在真假声之间转换,这种技巧不仅极大地丰富了演唱的层次感,还显著增强了演唱的表现力和感染力。在诠释不同情感或角色时,真假声的巧妙转换赋予演唱更加细腻且生动的效果,使其更具艺术魅力。

提及老腔,“白毛”情绪激昂。请他演唱《人面桃花》,他怀抱月琴,一开嗓便惊艳四座。那句“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”,在他的演绎下直击人心,让人感动落泪。在《征东一场总是空》这首曲子中,“白毛”的演唱又充满力量,蕴含着一种悲凉与沧桑,充满了人生无常和悲欢离合的感慨,同时这也是电影《白鹿原》中的经典片段。

“白毛”不仅唱功了得,他还对老腔的传统乐器与演奏技法进行了创新。在老腔深沉而独特的伴奏背景下,他巧妙地加入了一把二胡和一把高板,为整体的音响效果增添了更多层次与色彩。对月琴的演奏技法进行了大胆创新,将传统的硬拨弦法改良为以手腕运力的“弹技”法。这种改进不仅使得音阶更加精准,音律更为纯正,还让音色变得丰富多彩,极大增强了音乐的表现力。

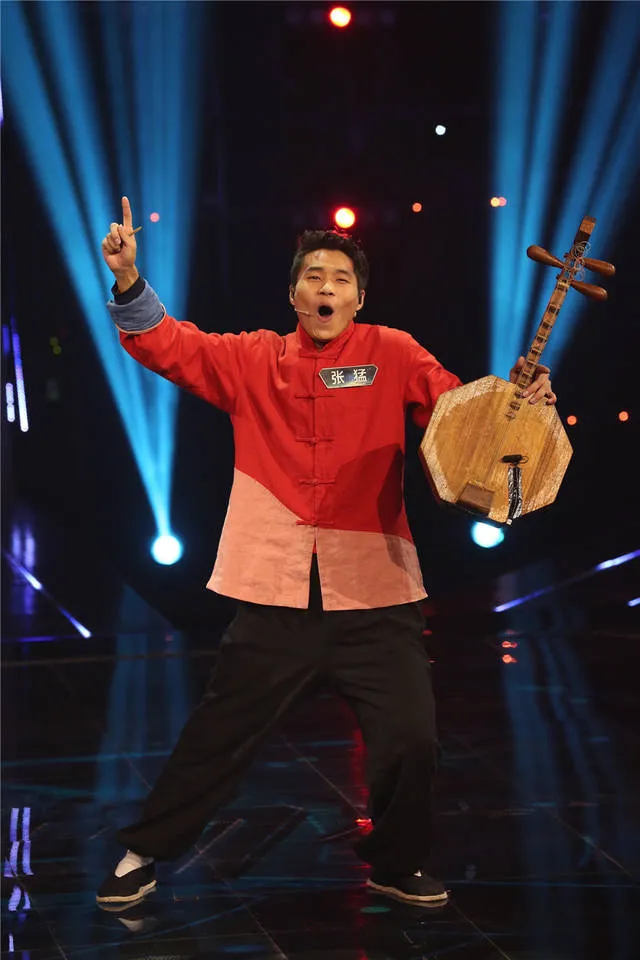

从幕后到台前,再到吼出村庄,吼上春晚,吼向世界,让华阴老腔在华夏大地再次繁盛,离不开老艺人们的坚守,更需要年轻一辈在传承中进行创新与突破。作为华阴老腔第十代传承人张喜民的孙子,出生于1995年的张猛,自幼便在爷爷的熏陶下,与老腔结下了不解之缘。然而,他最初并非心甘情愿地踏上学习老腔的道路。迫于爷爷的威严,张猛不得不跟随爷爷一同练习演唱,并学习月琴的弹奏。

在流行文化盛行的时代下,传统文化日渐式微。当张猛步入叛逆的青春期,他愈发觉得老腔与周围同学们热衷的吉他、摇滚乐格格不入,这种差异让他心生抵触,既不愿深入学习,也不愿放声歌唱。

真正爱上老腔,是离开家乡去千里之外求学之后。“有时候觉得孤独,就自己摸上月琴谈两段哼几句。”这是张猛慰藉思乡情绪最好的办法。弹着琴,吼上几句老腔,听着从自己嘴里唱出来的家乡话,恣意洒脱地拨着三根琴弦,弹奏唱罢,他清晰的意识到,老腔早已在不知不觉间融入了血脉中。

作为华阴老腔第11代传人,张猛传承老腔文化的想法始终如一。他将时尚元素与传统皮影戏精妙融合,创作出契合年轻人口味的全新剧目。同时,将每出戏的时长从过去的两小时巧妙缩短为20分钟,以完美适应现代观众的审美需求与观看习惯。他邀请皮影艺人精心雕刻网络游戏中的角色,并配以当代年轻人易于理解的语言。

将这些精彩的表演视频上传至网络平台后,得到了很多网友支持。让更多的年轻人通过互联网这一现代媒介,感受到老腔的独特魅力。张猛说:“我们不管怎么改,要保留老腔的精神,老腔是慷慨激昂,能够给人一种积极向上的力量,这是不能变的。”

如今,华阴老腔在传承与发展的进程中已收获颇丰,然而,面对时代的变迁与诸多挑战,仍需持续探寻全新的传承模式与创新路径。唯有如此,这一古老而独特的艺术形式才能在新时代的舞台上绽放出更为耀眼的光芒,续写其悠久历史的新篇章。文/贺娇

(图片来自网络,版权归原作者)