骆峪关:傥骆道上的秦岭锁钥

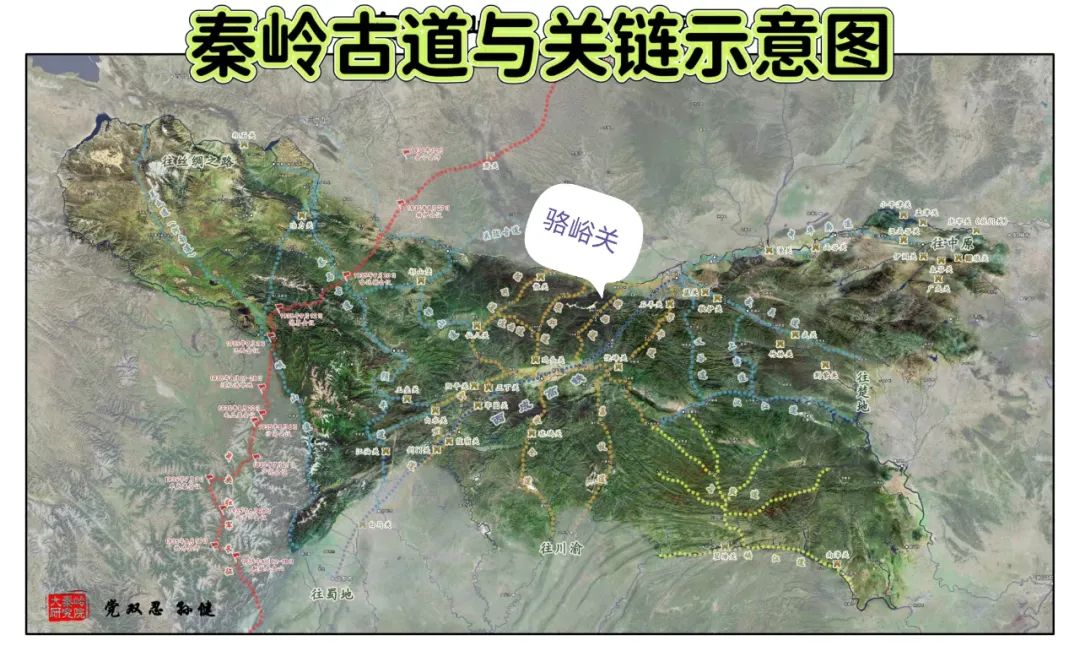

在秦岭北麓的褶皱深处,傥骆道如一把锋利的刻刀,斜穿重峦叠嶂——这条北起周至、南抵洋县的千年古道,以“秦蜀最短却最险”闻名,而骆峪关正扼守其北端咽喉,像一枚凝结着历史烟云的青铜印玺,深深烙在秦岭的脊骨之上。

一、地理根脉:从文明传说到蜀道锁钥

骆峪关的传奇,始于文明的源头。它坐落于周至县西南15公里的骆峪河谷,因“古骆国”而得名——相传这里是黄帝第三子骆明的封地,夏朝开国君主鲧与大禹的诞生地,史载“骆明封于骆谷,生鲧,鲧生禹”(《世本》)。谷地呈“九龙汇水”之势,骆峪河汇集太白山九道溪流,在关前形成天然护城河,两岸青山如阙,中涵沃土,自古被视为“王者居之”的风水要地。

作为傥骆道的北起点,关隘北望关中平原(海拔400米),南接秦岭主脊(海拔2000米以上),中间需翻越十八盘岭、老君岭等四重屏障,穿越黑河、湑水等湍急河谷。最险峻处,栈道在70°绝壁上凿孔架木,采用“平梁立柱”(浅崖处立木为柱)与“干梁无柱”(深崖处悬空插梁)工艺,现存30厘米直径的栈孔深嵌石缝,见证先民“以险为路”的开拓智慧。《读史方舆纪要》称其“路虽近而险绝,单骑可通,大队难行”,道破其“近险相倚”的地理特质。

二、军事烽烟:从三国博弈到王朝更迭

骆峪关的石墙与谷道,刻满战争的年轮:

三国时期的铁血通道:曹魏正始五年(244年),曹爽率10万大军经骆峪伐蜀,蜀将王平据险而守,“断绝谷口,积石塞路”,魏军困于谷中月余,“牛马骡驴死者略尽”(《三国志》)。甘露二年(257年),姜维北伐亦由此道出兵,在关前与魏军展开拉锯战。魏灭蜀之战中,钟会分兵骆谷、斜谷、子午谷三路,骆峪关成为“钳形攻势”的重要一翼,足见其“一夫当关”的战略价值。

唐宋王朝的逃亡之路:唐代将傥骆道升级为官道,关内设骆口驿,置驿馆、兵营、货栈,成为“日行八百里”的加急通道。唐德宗避朱泚之乱、唐僖宗逃黄巢之祸,均取道于此,驿站墙壁留下“君王去国”的仓皇印记。白居易任周至县尉时,多次宿于骆口驿,写下“石拥百泉合,云破千峰开”(《骆口驿旧题诗》),道尽关隘的雄浑与苍凉,其题壁诗引发元稹“邮亭壁上数行字,崔李曾经仙界来”的唱和,成就“骆口诗壁”的文坛佳话。

明清以降的兴衰变迁:明代因栈道险峻难修,骆峪关渐废,仅存军事堡垒功能;清道光年间曾修缮关墙,刻“秦岭锁钥”于摩崖,咸丰年间又遭匪患损毁。民国时期,关楼残垣上的弹孔,记录着1949年解放军击溃国民党“十大县团”的解放战役,成为红色记忆的注脚。

三、文化印记:驿道诗魂与文明密码

骆峪关的每一块石头,都流淌着文化的血液:

诗赋长廊的千年回响:唐代岑参“山口月欲出,先照关城楼”写尽关月苍凉,宋代陆游“衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂”(《剑门道中遇微雨》)暗合傥骆道的羁旅艰辛。最动人的是白居易与元稹的“驿壁唱和”——二人在骆口驿的同一面墙壁上题诗,一诉民生疾苦,一叹仕途浮沉,墨痕重叠处,是唐代文人“以诗会友”的精神印记。

遗址中的文明拼图:关北骆峪古镇现存“古骆国王城”夯土基址(面积约10亩),推测为夏代早期城防,明代曾加固为军事堡垒,墙基中夹杂的绳纹陶片与唐代瓦片,见证数千年的叠压式传承。关南栈道遗迹的“姜维点将台”,虽仅存5米高的土台,却让人遥想蜀汉名将在此调兵遣将的身影;水库淹没区的骆口驿遗址,曾出土“开元通宝”与玻璃器,印证唐时中外商队在此的交集。

红色记忆的血色荣光:1935年,红二十五军长征途经周至地区,其活动轨迹与傥骆道密切相关;1949年7月,解放军在此击溃胡宗南残部,打通解放周至的通道,关西侧的“烈士墓群”,至今仍有山风为英雄长歌。

四、时光遗存:在废墟与新生中对话

今日的骆峪关,褪去了金戈铁马的喧嚣,却在遗址与山水间续写传奇:

残垣中的防御密码:台地边缘的石砌墙体(现存长80米,基宽2.5米),可见明代“马面”敌台遗迹,凸出的3米射界内,当年的礌石堆仍保持着倾斜的拒敌姿态;墙体嵌有的铭文砖,砖侧的“万历丁未”年号(1607年),诉说着最后一次大规模修缮的历史。

生态与人文的共生之路:骆峪河谷纳入黑河国家森林公园,新建的徒步道串联起“十八盘栈道遗址”“石门水库观景点”“姜维练兵场”,游客可循着0.8米宽的石阶,重走古人“仄足难行”的险途。2025年开通的“傥骆道文化环线”,更将骆峪关与古骆国遗址、骆口驿诗壁整合,形成“一步一千年”的沉浸式体验。

水下的文明守望:西骆峪水库淹没的关南区域,潜水者常发现唐代陶片与栈道铁钎,这些沉于10米水下的文物,与水面上的秦岭主峰、关墙残垣构成“时空叠影”,仿佛在诉说:骆峪关从未真正消失,它只是换了一种方式,与时光对话。

五、秦岭的关隘哲学:在断裂处编织永恒

骆峪关的存在,是对“险”与“通”的终极诠释:它是黄帝后裔的封地传说,是三国的铁血战场,是唐诗的驿壁长廊,是红色的进军通道——不同时代的文明,在这道秦岭隘口中层层叠加,如同骆峪河的水流,虽在关前激荡回旋,却始终奔涌向前。它教会我们:最险峻的天险,往往孕育最坚韧的开拓;最封闭的关隘,从来都是文明交流的阀门。当山风掠过“秦岭锁钥”的摩崖,吹散的是烽烟,留下的是人类在绝境中寻找连接的永恒精神。

结语:骆峪关——刻在秦岭脊骨上的文明密码

从黄帝封骆明于斯的传说,到今人徒步重访古道,骆峪关始终是秦岭最具张力的存在:它是地理的天险,却成了文明的通途;是军事的壁垒,却化作了诗赋的长廊;是历史的废墟,却孕育着新生的文旅。当我们站在关隘台地,看骆峪河劈开青山,听山风吟诵千年诗句,会突然懂得:人类文明的进程,从来都是在天险中凿刻希望,在关隘处编织连通,而骆峪关,正是这趟伟大征程中,一枚永不生锈的青铜锁钥。(文/党双忍)

2025年5月19日于磨香斋。