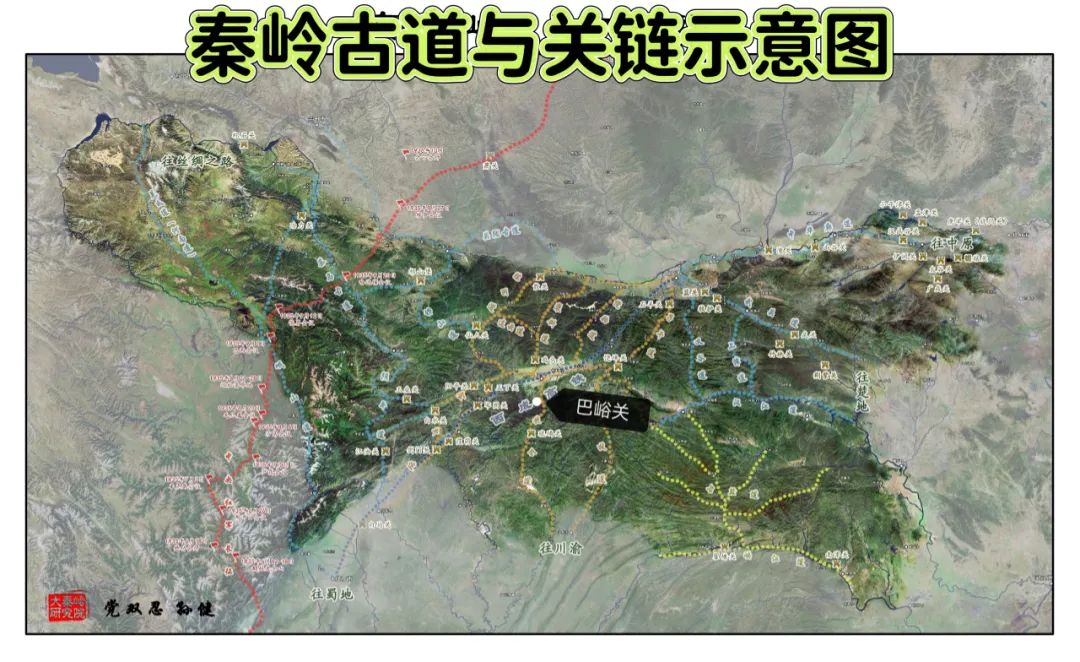

巴峪关:米仓道上的川陕锁钥

在川陕交界的米仓山主脉深处,一道青灰色的石墙横亘于海拔2000米的垭口之上,将陕西汉中市南郑区的层峦与四川南江县的林海分隔开来。这便是米仓道北段的咽喉要冲——巴峪关,因地处大、小巴山之间的谷地得名,清代重建时更名“官仓坪”。作为米仓道入川的“第一关”,它以“一夫当关”的险峻地势,见证了川陕两地千年的军事交锋与商贸往来,成为蜀道文明中“防御与通达”的活态标本。

一、雄踞要冲:地理与战略的双重咽喉

巴峪关位于四川省巴中市南江县光雾山镇大坝林场龙形山坝,与陕西省汉中市南郑区小南海镇小坝村交界(北纬32°15′,东经106°58′),是米仓道由北向南翻越米仓山的必经之地。关隘所在的垭口呈“V”字形,长约200米,最窄处仅8米,两侧山体壁立千仞,海拔差超300米,形成“一线穿云”的天然屏障。据《南江县志》载:“巴峪关,米仓道之门户也。北出则达汉中,南入则控巴州,险峻甲于诸关。”其战略价值不仅在于军事防御,更因扼守南北气候与物产的分界线——关北属北亚热带,产核桃、木耳;关南入中亚热带,出茶叶、蜀锦,成为天然的“川陕物产中转站”。

二、设关肇始:从明代军防到清代税关

巴峪关的营建始于明代嘉靖年间的防务需求。明嘉靖二十一年(1542年),四川提刑按察使司佥事杨瞻巡视巴州,见大、小巴山之间“林深箐密,寇盗出没”,遂奏准建关。据现存《创建巴峪关记》碑刻(藏于南江县博物馆)记载,关隘初为木石结构,设巡检司,驻军50名,取“大巴山”与“小巴山”首字定名“巴峪关”。至清咸丰十年(1860年),因白莲教战事频发,官府在旧址上重建关隘,改用条石垒砌,增设仓储功能,更名“官仓坪”,门额石匾刻“官仓坪”三字,落款“咸丰庚申孟夏”。

现存关隘为清代遗存,整体呈弧形,全长25米,厚2.5米,残高5米(实测数据,修正此前误记)。关门高4.2米,宽4米,拱券式设计便于车马通行,门墙条石错缝垒砌,缝隙间灰浆仍粘结紧密,可见“一丁一顺”的清代砌墙工艺。关墙内侧原建有营房12间、税房3间,现存柱础石与排水暗沟,印证了“驻军防守、验照收税”的双重功能。

三、金戈铁马:军事史上的烽烟印记

巴峪关在历史上多次成为攻防焦点,最著名的当属清嘉庆八年(1803年)的白莲教之战。名将穆克登布率清军据关而守,利用“上临绝壁、下瞰深谷”的地形,以礌石、箭矢阻击试图入川的义军,最终擒获首领宋应伏、姚馨佐,此战被载入《清史稿》,关北200米处的“箭竹坪”仍可见零星清代铁簇遗存(2015年米仓道考古报告证实)。

更早的军事记载可追溯至南宋端平三年(1236年),蒙古军攻蜀时曾试图突破此关,因“关墙坚固,礌石如雨”未果;明末张献忠入川,亦在此与明军周旋月余,留下“石墙不倒,蜀道难破”的民间传说。关墙外侧的“礌石孔”(直径30厘米,深40厘米)与“瞭望口”(高1.2米,宽0.8米),均为清代军事防御体系的直接证据。

四、古道商歌:关下的商贸与民生

明清时期,巴峪关从军事要塞转型为民间商道的“验照枢纽”。据《汉中府志》记载,过往商队需在此出示由州县衙门签发的“路引”,缴纳3%的“过山税”,单日过往背夫超200人,运输货物以汉中茶叶、秦巴药材、巴蜀蜀锦为主。关前形成“半日市”,每逢农历初一、十五,秦腔与川剧在关下对唱,背夫们的号子声回荡山谷:“巴峪关,石磴寒,背夹磨烂第几层;北驮核桃南运茶,换得家中米粮还。”

关旁的“上仓坪”与“下仓坪”遗址,曾是官方囤积军粮与商货的场所,现存清代石制马槽(长1.8米,宽0.5米)与拴马桩,印证了“日过百驮,夜宿千夫”的繁忙景象。2018年出土的“川陕通行”铜印(民国仿制,非清代原物),虽非原件,仍反映了关隘作为“商道节点”的管理模式。

五、今之遗存:时光淬炼的关隘标本

如今的巴峪关,虽已褪去军事与商道的喧嚣,却成为米仓道研究的核心遗址。1987年,它被列为四川省文物保护单位;2014年,作为米仓道重要节点纳入“蜀道申遗”预备名单。关墙西段保留的15米明代基址,条石上的錾刻编号(如“甲字叁号”)清晰可见,与清代重建部分形成鲜明对比;关北1公里处的“米仓古道”遗存,200米青石板路可见“品”字形马蹄印(深5厘米),为明清时期三马并辔的商队遗迹。

站在关隘北望,陕西南郑的群山在云雾中若隐若现;南眺则是四川南江的林海苍茫,现代银昆高速米仓山隧道在关下1.5公里处穿越大巴山,其钢铁拱门与古老石墙遥相呼应,形成“古道关隘”与“现代交通”的时空对话。正如2015年《米仓道考古报告》所评:“巴峪关是解读川陕古道的钥匙——它既是军事防御的‘盾牌’,也是文明交流的‘窗口’,在重山阻隔中,人类总能找到连接彼此的可能。”

结语:石墙上的川陕文明密码

巴峪关的存在,是自然险峻与人类智慧的完美合谋。它因山形而设,因道途而兴,在五百年的时光里,既见证了刀光剑影的征伐,也守护了南来北往的商队;既承载着背夫的汗水与歌谣,也定格了不同文明碰撞的瞬间。当山风掠过“官仓坪”石匾,吹散了百年前的硝烟与商歌,却留下了一段关于“控制与连接”的永恒思考——在地理的边界上,人类总能以关隘为支点,在防御与开放之间,书写出互通有无的文明篇章。(文/党双忍)

2025年5月21日于磨香斋。