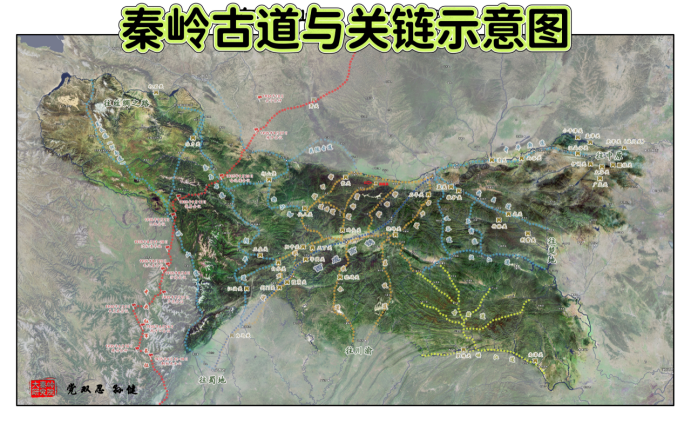

斜峪关:褒斜道上的秦岭北钥

在秦岭北麓,石头河劈开层峦,切出一条深邃谷道——褒斜道由此北出。斜峪关雄踞谷口,以“北锁秦川、南控蜀道”的姿态,成为这条千年古道的青铜门闩,在石头河的涛声中,诉说着“一谷通南北,一关阅千年”的传奇。

一、地理基因:秦川与秦岭的“天然门枢”

斜峪关坐落于眉县西南的斜谷村,北望渭河平原,南接太白山衙岭。石头河(古斜水)在此形成“喇叭形”峡谷,最窄处仅30米,两岸绝壁高差达500米,如天然石门夹峙谷道。《读史方舆纪要》载:“褒斜之道,北起斜谷,南迄褒谷,长二百余里,谷有二口,北曰斜,南曰褒,互为咽喉。”关隘所在台地高出河床50米,东倚太白山余脉,西临秦岭支阜,构成“一夫荷戈,万骑难前”的锁钥之势。

斜峪关是“水陆转换”的核心枢纽:北上物资经栈道抵达关南台地后装车运往长安,南下货物在关北码头卸车登船,借石头河漕运入谷。这种“陆—水—陆”的运输模式,使关隘成为“秦岭粮仓”与“巴蜀天府”的物资中转站,见证了南北经济的千年互济。

二、军事烽烟:冷兵器时代的“北门锁钥”

斜峪关谷道,刻满了战争的年轮:

三国北伐的枢纽战场:蜀汉建兴六年(228年),诸葛亮首次北伐,扬言由斜谷道取郿县,派赵云、邓芝率疑兵据守斜峪关,成功吸引曹真10万大军,为自己出祁山争取战机。魏太和四年(230年),曹真伐蜀,因斜谷秋雨连绵、栈道损毁,在关前停滞月余,终“粮尽而还”(《三国志·魏书》)。建兴十二年(234年),诸葛亮病逝五丈原后,蜀军经斜峪关秘密撤军,因魏延争权引发混乱,加速了撤退进程,成为蜀汉军事转折点。关北“落星湾”因“将星陨落”传说得名,村民曾拾得疑似陨石碎片,为这段历史增添神秘色彩。

唐宋王朝的战略通道:安史之乱平定后,唐玄宗经褒斜道返回长安,途经斜峪关时目睹秦岭险峻,其“行宫见月伤心色”(白居易《长恨歌》)的感慨,暗合关隘作为“帝王归途”的特殊角色。宋代抗金名将吴玠、吴璘兄弟在此设七道防线,以滚木礌石结合强弩射击,数次阻滞金军南下,成为秦岭防线的关键支点。

明清时期的边防重镇:明代在此设关驻军,筑夯土城墙与烽火台;清代设巡检司,现存“万历丁未”(1607年)铭文砖与“秦岭锁钥”摩崖,印证了最后一次大规模修缮。

三、工程奇迹:从栈道到水库的千年接力

斜峪的历史是人类改造自然的史诗:

褒斜栈道的北起点工程:战国时期,秦国在范雎“栈道千里,通于蜀汉”的谋划下,于斜谷口凿孔架梁,建成宽达13.5米(古制6丈)的栈阁,可并行车马。东汉永平六年(63年),工匠在南口鸡头关凿通石门隧道(长14米),采用“火焚水激”法破石,成为世界最早人工通车穿山隧道,内壁《石门颂》等汉隶石刻,记录了“架木为阁,凿石为道”的开拓工艺。

水利工程的世代传承:北宋凤翔府尹在关前修建码头、船坞,年造商船40艘,使斜峪关成为关中漕运枢纽,货运量占比达30%。民国时期,水利专家李仪祉主持修建梅惠渠,引石头河水灌溉眉县农田,1939年赴美参加纽约世博会,获“东方都江堰”赞誉。1969年动工的石头河水库,以114米高的亚洲第一粘土心墙土石坝,成为“关中水塔”,至今承担西安、宝鸡等城市的供水重任。

四、文化印记:谷道与史卷的千年共振

斜峪关的每一块石头,都浸润着历史记忆的密码:

五丈原的悲壮回响:关南15公里的五丈原,是诸葛亮病逝之地,现存“诸葛庵”“点将台”遗迹,与斜峪关形成“一谷连两关”的军事格局。苏轼任凤翔府签判时(1062年),多次经斜峪关考察水利,在《题怀贤阁》中以“万瓦参差古驿亭,千崖散绿见流莺”,描绘了北宋时期“西北木材、药材集散地”的商贸盛景。

红色记忆的血色荣光:1935年,红二十五军长征途经斜峪关,在关墙留下“抗日反蒋”标语;1949年7月,解放军在此击溃国民党“秦岭防线”,打通解放汉中的通道,关西侧“烈士墓群”安葬着27位牺牲战士,碑文记载着“1949年7月12日激战七小时”的壮举。

摩崖石刻的时光刻度:关西侧石壁现存明代“秦岭锁钥”摩崖,笔力雄健;清代《重修斜峪关碑记》记载“岁修栈道,伐木万株,役夫三千”,与南口鸡头关的“衮雪”“石门十三品”共同构成褒斜道的“石质史书”。

五、时光遗存:在废墟与新生中对话

今日的斜峪关,褪去了金戈铁马的喧嚣,却在遗址与山水间续写传奇:

关墙残垣的防御密码:台地边缘现存长100米、基宽3米的石砌墙体,石块间以石灰糯米浆黏合,部分墙体嵌有“斜谷关”铭文砖。墙体中部的烽火台基址(直径8米),曾以“昼则扬旗,夜则举火”传递军情,登顶可俯瞰石头河穿谷而过,太白山积雪终年不化。

古道遗迹的活态传承:关南“鹦鸽驿栈孔”在绝壁上呈“之”字形分布,30厘米见方的石孔深嵌崖壁,孔内残留的汉代木梁炭化痕迹,见证“凿石为孔,架木为梁”的栈道工艺;关北石头河古码头的6处拴船石鼻,仍保留着“舟车辐辏”的历史印记。

生态与人文的共生图景:石头河水库碧波浩渺,太白山、红河谷、青峰峡森林公园将斜峪关纳入“秦岭旅游环线”。秋季白云峡层林尽染,通过栈道攀岩、驿站贸易情景剧等活动,让“死诸葛吓走活仲达”的传说在沉浸式体验中复活。

六、秦岭的关隘哲学:在险阻中编织通途

斜峪关的存在,是“险”与“通”的辩证统一:它以秦岭的险峻阻挡铁骑,却以褒斜道的开拓打通文明通道;以关墙的坚固守护一方,却以水陆转运联结南北。从战国栈道到现代水库,从诸葛亮的军事智慧到李仪祉的水利蓝图,不同时代的人类文明在谷口中层层叠加,将“蜀道难”化作“蜀道通”。正如石头河在关前奔涌,既冲刷出天险,又孕育了通途——它是地理的屏障,更是文明的桥梁;是历史的坐标,更是未来的起点。

结语:斜峪关——刻在秦岭北麓的文明榫卯

从先秦的栈道雏形到今日的“关中水塔”,斜峪关始终是褒斜道的“北麓眼睛”:它见证了金戈铁马的悲壮、商旅驼铃的悠扬,守护了南北交流的火种。当我们站在关隘台地,看石头河劈开秦岭,听山风掠过残垣,会突然懂得:这座关隘,从未真正封闭过——它让历史的回声穿越千年,让开拓的精神永续流传。斜峪关的存在,是自然与人文的共振,是中华民族“逢山开路、遇水架桥”精神的永恒丰碑。(文/党双忍)

2025年5月22日于磨香斋。