鸡头关:褒斜道上的秦岭咽喉

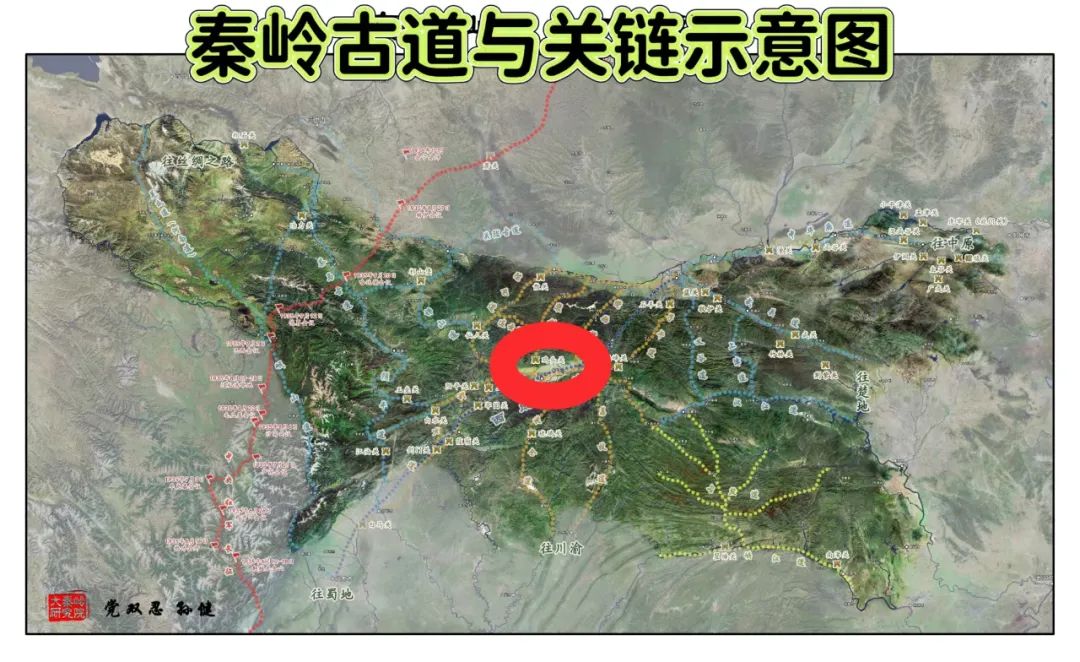

在秦岭层峦的褶皱深处,褒斜道如一条悬空的青铜丝带,缠绕着险峻的山体,将关中平原的厚重与巴蜀盆地的灵秀系于一体。鸡头关雄踞在这条千年古道的咽喉——它位于褒谷口西侧的连城山北麓,以一块形似雄鸡昂首的巨型岩石为门户,北锁秦岭七盘岭的千峰万壑,南控褒河峡谷的激流险滩,在绝壁与湍流之间,构筑起“秦蜀咽喉”的千年传奇。

一、地理基因:天工雕琢与神话溯源

鸡头关的险峻,始于自然的鬼斧神工,成于先民的想象与开拓。褒谷口西侧的七盘岭主脊如屏风横立,褒河在此劈开山体,形成“V”型峡谷。一块层叠如冠的巨石突兀于东侧山腰,顶部岩层经风化形成前突的褶皱,远观如雄鸡振翅,“鸡头关”之名由此而来。民间传说为这方巨石赋予神性:春秋时期,鲁班与徒弟赵巧在褒谷竞赛修渠,赵巧为求胜心切学鸡啼,搅乱天庭司晨时序,玉帝一怒将山间金鸡化为巨石,永镇谷口,化作今日“鸡冠石”奇观。这则传说暗合先民对险峻地形的敬畏与征服,成为关隘最早的人文注脚。

作为褒斜道的“咽喉节点”,鸡头关北接秦岭栈道网络,南连汉中平原,早在夏禹时期便有先民踏出道痕。东汉永平四年(公元61年),工匠在鸡冠石底部凿通石门隧道(长14米,高4-4.75米),这是世界上最早的人工通车穿山隧道,使悬空栈道与穿山隧洞在此衔接,形成“上依绝壁、下临深潭、中通石隧”的立体交通奇观。隧道内壁的《石门颂》等摩崖石刻,不仅记录了工程壮举,还以“隶中草书”的飘逸笔意,成为中国书法艺术的“活化石”。

二、攻防演义:军事要塞的千年烽烟

鸡头关的战略价值,在无数次战争中被反复印证。其“一夫当关”的地势,使它成为守护汉中与巴蜀的“北大门”:北侧七盘岭层峦叠嶂,唯有羊肠栈道可通;南侧褒河水流湍急,难以涉水;中间的鸡冠石如天然闸门,闭合时阻断南北通道。明崇祯七年(1634年),李自成起义军兵临关下,明军守将易道粹焚栈道、据石关,将义军困于峡谷月余,终因粮绝而退,留下“过了鸡头关,两眼泪不干”的民谚,既道尽古道艰险,亦暗含军事攻防的残酷。

更早的历史长河中,鸡头关见证了王朝更迭的关键转折。秦末,刘邦“明修栈道,暗度陈仓”的战略虽主要依托陈仓道,但褒斜道仍是其入汉中的重要路径,鸡头关作为屏障为其积蓄力量提供了保障。西周时期,周幽王为博褒姒一笑点燃的烽火台,虽经后世考证可能并非位于褒谷,但关隘与美人的传说,仍为冷峻的军事要塞添了一抹苍凉的人文色彩。

三、文化印记:石崖上的千年诗卷

鸡头关的每一寸岩石,都是文明的载体。关下褒河中的“衮雪”摩崖,相传为曹操征讨张鲁时所题——见褒水奔腾如“衮龙戏雪”,遂以剑代笔,刻下“衮”“雪”二字,左字苍劲如龙腾,右字飘逸似雪舞,虽无落款,却成千古绝唱。河心另一巨石平滑如镜,传为曹操濯足处,故刻“玉盆”二字,水涨时字迹漫漶,水落则清晰可辨,一刚一柔,相映成趣。

北魏至南宋的“石门十三品”石刻群,更是中国书法史的巅峰之作:《石门铭》的北魏摩崖楷书,笔势如长枪大戟,记录栈道重修;《大开通》的汉隶舒展雄浑,见证隧道开凿。这些石刻不仅是艺术珍品,更以文字为砖,砌成褒斜道的“立体史书”。唐代韦庄、清代冯涓等诗人过此,皆以“昂藏大步蚕丛国”“石鸡一唱蜀云开”等句,将金鸡化石的神话与历史沧桑熔铸一炉。

民间信仰为关隘增添了温暖的注脚。关侧道观中,“白石土地”神像香火不绝,相传为汉高祖麾下功臣,化身土地神守护旅人;石缝间的祈福碑刻、栈道旁的拴马桩,皆见证了先民在艰险中对平安的祈愿。

四、时光淬炼:从交通枢纽到文化符号

褒斜道的兴衰,在鸡头关留下清晰的年轮。唐代因北段改道,关隘渐失交通重镇地位,却在明清因“茶马古道”复兴,成为陕南“盐马古道”的关键节点,清康熙年间立“天下奇观”坊,记载栈道重修的辉煌。直至1969年石门水库建成,滔滔碧波淹没古道,鸡头关的交通使命终结,却迎来文化重生——“衮雪”“石门十三品”等石刻被整体迁移至汉中博物馆,水下的鸡冠石与栈道遗迹,成为潜水者探寻历史的“水下迷宫”。

今日登临七盘岭,古栈道的石孔仍密布崖壁,拴马桩的凹痕里长满青苔,水库波光映照着对岸的“一线天”峡谷,当年的礌石窖、箭楼基址虽已残破,却依然能让人想见“巨石如雨、箭矢蔽日”的攻防场景。关侧的道观钟声与褒河涛声交织,民谚“过了鸡头关,两眼泪不干”早已超越地理感叹,成为人们面对人生转折时的心灵隐喻——那些曾以为不可逾越的天险,终将成为回望时的传奇。

五、秦岭的关隘哲学:在断裂处编织文明

鸡头关的存在,是自然险阻与人类智慧的辩证共生。它曾以险峻阻挡铁骑,却从未真正隔绝交流:蜀锦的华彩、秦麦的醇香、文人的墨痕、匠人的汗滴,都在关下的码头、石隧的穿洞中往来穿梭。当石门水库的水位漫过古关基,沉水的不仅是砖石,更是千年来“逢山开路、遇水架桥”的开拓精神——这种精神让天险成为通途,让关隘成为文明交融的阀门,正如褒河水在鸡冠石前激荡回旋,却始终奔流向东,将秦岭南北的故事汇入历史的长河。

结语:石鸡长啼,文明不息

岁月模糊了鸡头关的关墙,却让它的文化基因愈发清晰:它是地理的咽喉,更是文明的食道;是军事的壁垒,更是艺术的长廊。当我们在博物馆触摸“衮雪”的刻痕,在水库畔聆听传说的回响,看到的既是一座关隘的兴衰,又是中华民族在山水间书写的生存智慧——于绝境中凿刻希望,在阻隔中寻找连接,让每一道天险成为文明阶梯。鸡头关的“石鸡”虽已沉入碧波,但其昂首的姿态,永远定格在民族的精神图谱中,啼鸣着开拓不止的永恒旋律。

2025年5月23日于磨香斋。