武休关:秦岭腹心的蜀道锁钥

在秦岭层峦叠嶂的关隘图谱中,武休关如同一把精铸的青铜锁钥。这座藏于陕西留坝深山的千年古关,因“休战罢兵”的和平祈愿得名,却在宋金战火中淬炼出“蜀道第一险”的威名。它是地理天险与人类智慧的造物,一部镌刻在秦岭峭壁上的攻防史诗、交流传奇。

一、天险天成:三水汇流的峡谷咽喉

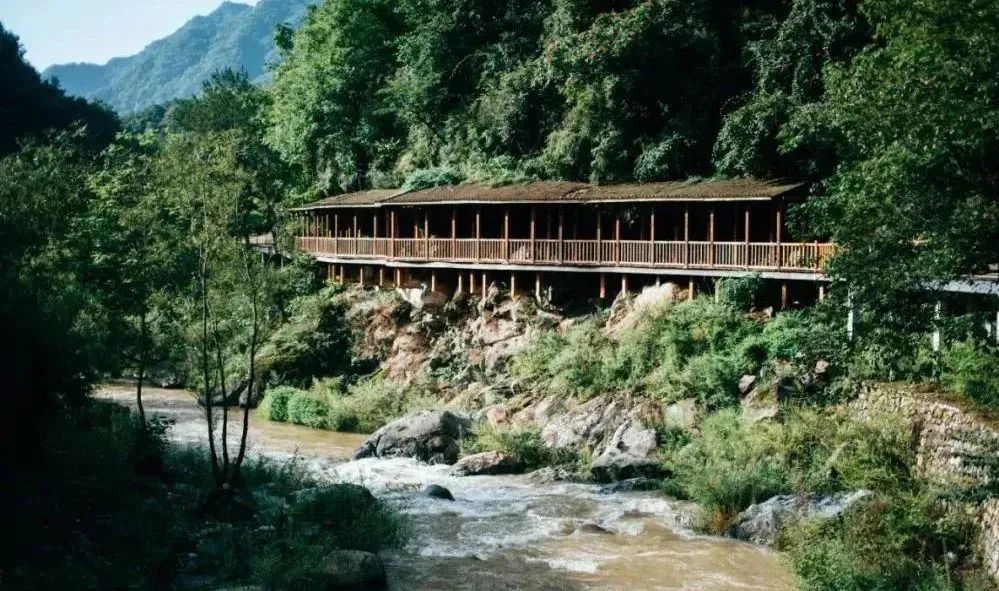

武休关的险峻,藏在秦岭褶皱的深处——上南河、紫荆河、武关河在此激烈碰撞,将山体切割成“两山夹水、一线穿云”的V型峡谷。最窄处河面仅容一叶扁舟擦壁而过,抬头青天如线,俯首深涧生寒,明代诗人何景明“微茫一线路,回合万重山”的感慨,道尽了这里的天然霸气。

作为连接关中与巴蜀的核心通道,连接嘉陵道与褒斜道的连云栈道在此与褒斜还交会:向北,可踏石级而上,经陡峭栈道直通关中平原;向南,则顺河谷而下入汉中。千百年间,这一“蜀道”的咽喉,既是北方铁骑南下的必经之路,也是南方物资北上的唯一通途,成了兵家眼中“得之则南北通,失之则蜀道断”的生死玄关。

二、烽火千年:铁血浇筑的攻防传奇

武休关的石墙上,每一道裂缝都浸透着战火的记忆,最惨烈的篇章,写在宋金对峙的岁月里。

1. 吴玠伏兵:让河水倒流的阻击战

绍兴三年(1133年),金将完颜撒离喝率军攻占汉中后北撤,宋将吴玠在武休关布下天罗地网。当金军踏入狭窄谷道,滚石如暴雨砸落,绊马索横断前路,两侧绝壁杀出无数宋军。金兵溃退至下游“倒水湾”时,尸体堆积竟让河水短时逆流,生成“尸填河断流”的悲壮奇观。这场伏击战,被《宋史·吴玠传》详细记载,成为南宋“以险制敌”的经典战例,也让武休关从此成为令金军胆寒的“蜀道血关”。

2. 层层设防:把险峻变成武器

古人顺着山势打造了立体防御网:关城以花岗岩砌成,高二丈、周三百步,南北二门嵌“武休雄关”石匾,上置敌楼、烽火台,如铁闸般紧锁谷口;关北栈道暗藏可抽离的木板与悬石,关南驿站常年屯兵,南宋时驻军千余人、备驿马54匹,形成“五里一墩、十里一堡”的警戒体系。蒙古大军南下时,曾在此遭遇宋军顽强抵抗;1949年,解放军突破胡宗南防线,这座见证千年战火的关隘终于迎来和平。

三、商道遗响:马蹄声里的南北交响

当烽烟散尽,武休关又化作商道上的璀璨明珠。汉中的茶叶、蜀地的丝绸,关中的铁器、河东的池盐,商队在此络绎穿行。关下的“武关驿”渐渐热闹成集,马帮卸下货物,在客栈里痛饮一碗蜀地的烈酒,又打包几笼关中的馒头,南腔北调的吆喝声,让寂静的山谷充满生机。据宋代文献记载,鼎盛时期经此关的商队日均超百匹,驿站马厩、草料场、商铺鳞次栉比,呈现“千灶炊烟绕关隘”的繁荣景象。

绝壁上的古栈道遗迹,至今还留着先民的智慧:窄窄的石孔里,曾插着支撑木板的横梁,30厘米间隔的木板路,在悬崖上搭出一条“空中通道”,部分路段需架设“飞阁”悬空而过,展现“凿山为道,插木为栈”技艺。明代“古武休关”残碑与何景明《武关》诗刻,至今仍嵌在崖壁,成为重要的文化地标。关旁的关帝庙、娘娘庙依山而建,祭祀活动融合了军事祈福与商旅祈愿,形成“过关先焚香”的传统,见证着不同群体在关隘下的精神寄托。

四、古今对话:从关隘到时光隧道

如今的武休关,早已卸下戎装,却以另一种方式续写传奇。1935年修建西汉公路时,工程师特意绕开古关核心区,采用“之”字形盘山道,既征服了天险,又为后世保留了关隘遗址。2017年贯通的宝汉高速,以特长隧道穿越大山,将曾经需要整日跋涉的险途缩短至十分钟车程,现代交通的轰鸣与古栈道的寂静,在秦岭深处奏响时空交响曲。

留坝县依托关隘遗产开发“蜀道穿越”体验项目,复原的宋代伏击战场景、可触摸的栈道遗迹,让历史不再遥远;“倒水湾”观景台既能观赏“河水倒流”的地质奇观,也能遥想当年的金戈铁马。这些举措让武休关从史书走向现实,成为人们触摸秦岭关链文化的鲜活载体。

关隘的隐喻:在封闭与开放间永生

武休关的魅力,在于它矛盾又统一的双重性格:它用险峻的峡谷阻挡过侵略的铁蹄,却也用贯通的河谷迎送过往来的商队;它在战火中见证过毁灭,也在和平里孕育了交融。就像秦岭本身,既是分隔南北的天然屏障,又是连接文明的精神纽带。从宋代的滚石擂木到现代的隧道灯光,变的是技术,不变的是人类在天险面前永不屈服的开拓精神。

当我们站在关隘遗址,听褒河水滔滔而去,看云影在峭壁上流淌,那些关于战争与和平、封闭与开放的故事,都化作了脚下的石、手中的风。武休关已不是一座具体的关城,而是一个符号,一种精神——它告诉我们,再险峻的天险,也阻挡不了文明交流的脚步;再厚重的历史,也需要在守护与创新中,焕发新的生机。这,或许就是秦岭锁钥留下的永恒启示。(文/党双忍)

2025年5月24日