傥骆道:秦岭最捷的千年陉途

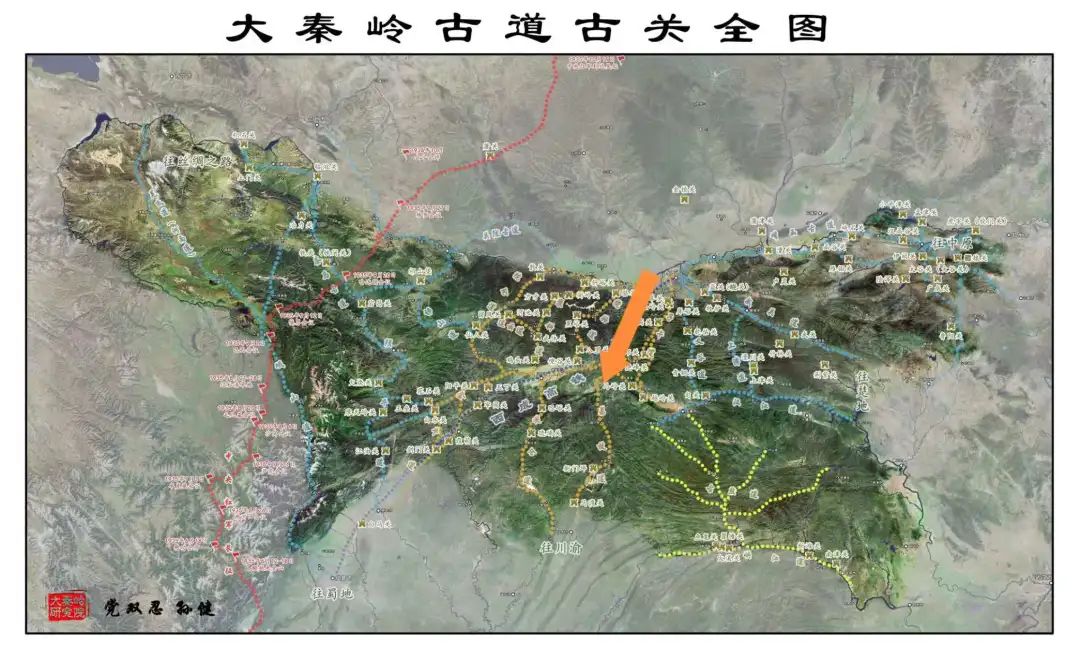

在秦岭的层峦叠嶂中,傥骆道如一道劈开南北的险峻陉途,北起长安(今西安),南至汉中(今汉中东),纵穿秦岭主脊,全长约240公里。这条因“北出骆谷、南入傥谷”得名的古道,以“最短距离、最险路径”著称,是古代连接关中与巴蜀的“极速通道”。其路线依循秦岭断裂带的自然河谷,串起周至、太白、洋县,每一处节点都承载着千年开拓的印记。

一、地理脉络:穿谷越梁的险峻捷途

傥骆道的核心是对秦岭南北麓断裂河谷的极致利用,形成“北骆谷—中华阳—南傥谷”的立体路线,途经之地皆为秦岭交通的关键节点:

(一)北段:骆谷北口的绝壁天险(长安→华阳)

从长安西南的周至县西骆峪出发,沿骆河上游西行,进入秦岭腹地:

骆谷口:古道北起点,唐代设“骆谷驿”,谷内岩壁密集分布唐宋时期栈孔,最险处“七十二拐”需在70°陡坡上架木为路,现存栈孔200余处,见证“蜀道难”的真实景象。据《陕西古代交通史》记载,此处栈孔以宋代方形孔为主,占比约30%,部分孔眼内残留唐代铁钎凿痕;

黑峪关:秦岭隘口,海拔1900米,明代设“黑峪关堡”,石砌关门刻“南北锁钥”。堡内出土的宋代耀州窑陶片,印证其作为南北物资中转点的历史。

(二)中段:华阳古镇的南北枢纽

翻越秦岭主脊后,南入湑水河流域,抵达华阳镇——傥骆道的核心中转站:

华阳古镇:因“华阳水(湑水河上游)”得名,《宋书·谢灵运传》记载其“南北通衢,商旅辐辏”。现存明清古街保留“秦琼祠”(纪念唐代驻军)、古驿站遗址,1985年出土的宋代茶碾与“茶马司”铜牌(存于洋县博物馆),印证其作为宋代茶马贸易中转站的地位;

老君岭垭口:南北气候分界点,海拔2200米,唐代设“老君驿”,现存宋代“饮马池”(石砌方池),供商队换畜休整,是翻越秦岭唯一的平缓地带,《唐六典》记载其为官方驿道重要节点。

(三)南段:傥谷南口河谷坦途(华阳→汉中)

从华阳镇顺傥河南下,经黄金峡至傥谷口,进入汉中盆地:

黄金峡:傥河中游的“一线天”峡谷,长约5公里,明代设“黄金峡巡检司”管控漕运。据《洋县志》记载,现存清代《禁示碑》(1805年)位于峡谷岩壁,原文记载“傥河漕运,限载三百斤”,反映古代水路运输的载重规范;

傥谷口:古道南出口,唐代设“傥谷关”,控扼傥河与汉江交汇口,《新唐书·地理志》载其“有驿有戍,控巴蜀之冲”。现存唐代石砌地基与宋代礌石(重约300斤),显示其作为汉中北大门的军事地位。

二、关隘体系:险峰中的交通节点

傥骆道的关隘以“北防南控”为核心,军事与商贸功能并重,形成三级防御与中转体系:

(一)北段军事屏障

1.骆谷关

唐代官方驿站兼关隘,《新唐书·地理志》记载“骆谷关,属京兆府,控骆谷北口”,设关令与驿丞,管控行旅与物资运输。现存清代摩崖石刻“傥骆古道北口”,旁立《重修骆谷关记》(1732年),详述其“长安南出首险”的地位。

2.黑峪关

明代军事堡寨,石砌城墙周长200米,驻兵百人(据《太白县志》),设东西二门,东门额“通秦”、西门额“达蜀”。堡内发现的明代火铳与“军粮碑”,记载“每堡备粮三月”,体现其作为秦岭主脊防御支点的作用。

(二)中段中转枢纽

华阳驿

唐代“华阳馆驿”分设官驿与民驿:官驿备马30匹(《唐会要》),专司公文速递与官方物资运输;民驿供商队换畜,设马厩与客栈。驿址出土的唐代“急递铜铃”(铃身刻“傥骆加急”),证实其官方驿传功能。

(三)南段防御支点

1. 傥谷关

唐代汉中北路门户,《旧唐书·地理志》称其“控扼傥河,屏障汉中”,现存宋代礌石与明代修缮的关墙,显示历代军事驻守痕迹。

2.黄金峡巡检司

明代增设,管控傥河漕运与商队通行,现存衙署基址与“船税碑”(1823年),记载“每船纳银三钱,空船减半”,是研究古代内河商税的重要实物。

三、历史功能:极速与风险的双重变奏

(一)军事突袭的“极速通道”

三国魏蜀争衡:曹魏正始五年(244年),大将军曹爽率十万大军经傥骆道伐蜀,因“谷深道险,粮运不继,牛马骡驴死略尽”(《三国志·曹爽传》),最终惨败,成为军事冒险的经典教训;

唐代应急转移:天宝十五年(756年),安史之乱中唐玄宗率轻骑经傥骆道“四日达汉中”(《旧唐书·玄宗本纪》),凭借其隐蔽性与速度成功躲避叛军,创造古代山地行军的速度纪录。

(二)商贸流通的“短途捷径”

唐宋蜀锦北运:因较褒斜道近30公里,成为剑南道蜀锦入京的“极速专线”。华阳镇出土的唐代联珠纹锦片(现藏陕西省考古研究院),与日本正仓院藏品纹样一致,证实其作为宫廷贡品运输道的地位;

宋代茶马互市:汉中茶叶经傥骆道北上关中,《宋会要辑稿》记载“傥骆道茶马岁运万担”,华阳镇“茶帮巷”宋代茶碾遗址(直径60厘米),见证“一驿一市”的集贸繁荣。

(三)文化交流的“隐秘纽带”

技艺传播与融合:关中皮影随商队传入巴蜀,与蜀地木刻技艺结合,形成华阳镇“傥骆皮影”,其唱腔融合秦腔的豪放与川剧的婉转,2019年列入陕西省非物质文化遗产;

信仰与习俗交融:北麓道教宫观(如周至楼观台)与南麓佛教寺院(如洋县开明寺)沿道分布,华阳镇“三教殿”(明代建)同奉老子、释迦牟尼、孔子,体现多元文化的共生共荣。

四、古迹今貌:时光雕琢的陉途印记

(一)考古实证:层积历史的立体切片

骆谷栈道群:

留存唐宋栈孔300余处,以宋代方形孔(边长15厘米)为主,占比约30%,部分孔眼内残留炭化木梁(碳十四测年距今1000±50年),2019年《秦岭栈道考古报告》证实其“上层支撑、中层踏木、下层护栏”的立体营造法;

华阳古镇遗址:

出土唐代“骆谷道碑”残片(存于洋县博物馆),碑文记载“开元二十八年(740年),诏修傥骆道,置驿七所”,与《唐会要》记载吻合;宋代“茶马司”铜牌(刻“榷茶”字样),证实官方对茶叶贸易的管控;

黄金峡摩崖造像:

唐代阿弥陀佛坐像(高1.2米)旁刻“蜀道难,修此道者万余人”,虽无明确纪年,但与《华阳国志》中“栈道千里,无所不通”的记载相互印证。

(二)现代传承:历史与现实的静默对话

交通迭代:

现代公路与傥骆道走向重合,隧道群穿越出口保留50米唐代栈道原迹(经陕西省考古研究院确认),形成“千年陉途与时代动脉”的对话奇观;

文旅开发:

“傥骆古道徒步线”串联骆谷口、黑峪关、华阳古镇等12处遗址,设置“栈孔测绘”“驿站文书传递”等沉浸式体验;洋县博物馆开设“傥骆道专题展”,陈列汉代弩机、唐代锦片、宋代茶引等130余件文物,辅以VR技术还原栈道攀爬场景。

(三)生态与文化的永续共生

傥骆道黄柏塬段纳入“秦岭国家公园”保护范围,2024年红外影像记录到金钱豹、林麝等珍稀动物活动,显示人类退出后古道区域的生态修复。将古道遗址与自然保护结合,推出“陉途生态探秘”项目,游客可在向导带领下观察野生动物足迹,聆听古道与自然共生的故事。

傥骆道,这条秦岭最捷却最险的陉途,用险峻的谷道书写人类开拓的勇气,以快捷的路径见证文明连接的智慧。它不仅是地理上的通道,更是历史的活化石——那些斑驳的栈孔、威严的关隘、繁华的古镇,至今仍在诉说:在自然险阻与人类需求之间,总有一条路,让文明跨越重山,生生不息。

2025年7月3日于磨香斋。