褒斜道:秦岭腹心的青铜纽带

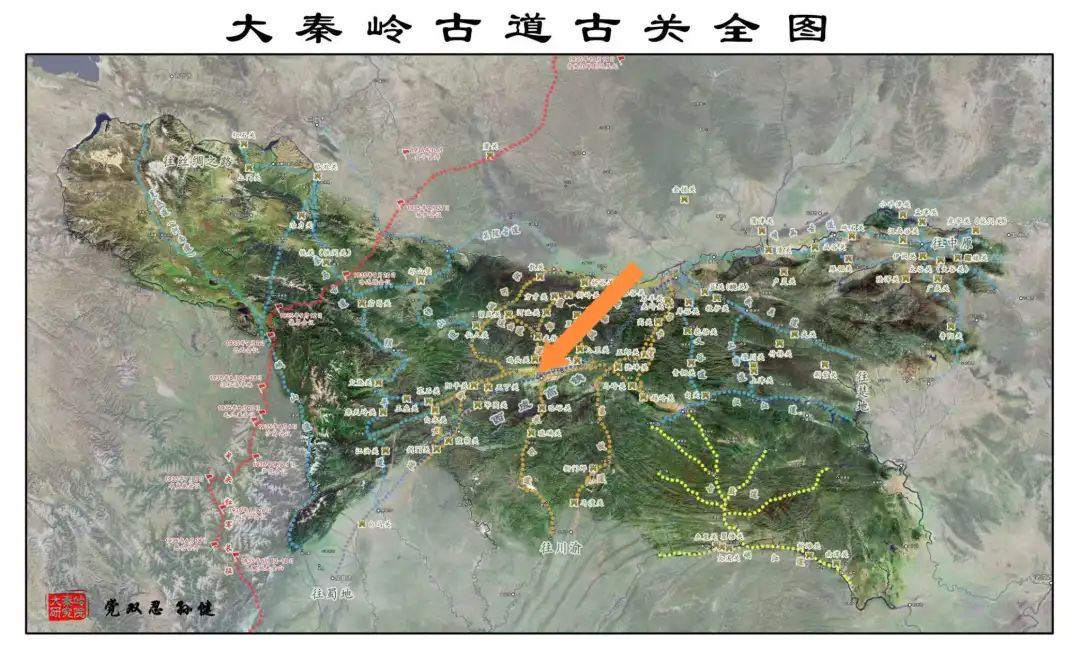

在秦岭层叠的褶皱中,褒斜道如一条被岁月淬炼的青铜纽带,北系眉县斜峪关,南牵汉中褒谷口,沿斜水、褒水双河谷纵穿秦岭主脊,核心段里程249公里(据《陕西古代交通史》)。这条肇始于商周、定型于秦汉、兴盛于唐宋的南北通衢,因“北出斜谷、南入褒谷”得名,以“火焚水激开天险,栈阁相连越重山”的开拓精神,成为连接关中与巴蜀的“立体交通标本”。它承载过十万大军的粮草辎重,见证过“一驿过一驿”的公文飞驰,更在险峻的峡谷间,默默熔铸着南北文明的坚韧联结。

一、地理脉络:双河谷里的时空交响

褒斜道依循秦岭断裂带的天然肌理伸展,以“北险南幽、三段递进”的地理特征,形成“绝壁栈道—分水岭关隘—隧阁奇观”的立体交通网络:

(一)北段:斜谷陉途的凿空印记(斜峪关—秦岭主脊)

从眉县斜峪关(海拔600米)南入秦岭,斜水河谷如刀劈斧削,褒斜道北段在花岗岩绝壁上展开:

斜峪关遗址:古道北起点,现存汉代夯土关墙残基(宽5米),1978年出土的“斜谷关印”封泥(边长4厘米),印证《汉书·地理志》中“斜谷关,属右扶风,控关中南下之冲”的记载。关隘东侧岩壁密集分布300余处栈孔,汉代方形卯眼(边长18厘米,深50厘米)占比40%,部分孔内残留的碳化松木梁(碳十四测年2100年),清晰可见人工凿刻的三角纹路。

鹦哥咀栈孔群:北行首险,200余处栈孔呈“之”字形攀援70°陡坡,唐代“品”字形组合孔(上层支撑、中层踏木、下层护栏)占比30%,对应《汉中府志》“栈阁相属,下临深潭,行者股栗”的记载。2019年考古发现,此处栈孔深度较汉代增加10厘米,反映唐宋时期对载重能力的提升需求。

衙岭关(秦岭主脊枢纽):海拔1500米的衙岭关是长江(褒水)与黄河(斜水)流域的天然分水岭,也是褒斜道翻越秦岭的核心隘口。现存明代石砌关门(高3.5米)嵌“秦蜀锁钥”匾额,其下汉代夯土关墙残基(宽4米),印证《陕西通志》“褒斜道必由衙岭”的记载。三国时期,诸葛亮在此设“衙岭石营”,直径2米的“诸葛锅”铸铁残片与排列整齐的礌石堆(单块重300斤),见证其作为北伐粮草中转站的战略地位;清代“江河分水岭”石碑阴阳刻绘两江水系,左刻“褒水南流注汉”,右刻“斜水北去入渭”,成为地理与文明的双重界碑。

(二)中段:太白腹地的河谷枢纽(秦岭主脊—江口镇)

翻越秦岭主脊,褒水支流红岩河冲积出宽约200米的河谷阶地,江口镇成为南北中转的“脐心”:

褒中县遗址(今太白县王家堎镇):汉代“褒中县”治所,出土文物呈现鲜明的文化混血——关中秦砖(绳纹板瓦)与巴蜀铜戈(虎纹铭文)同层分布,印证《史记·货殖列传》“栈道千里,无所不通”的区域交融。遗址西侧的宋代“山河堰”渠首,其松木堰桩与栈道木梁材质一致,揭示“以路养水、以水养路”的工程共生关系。

石门隧道(东汉永平六年凿成):人类交通史的里程碑,15.3米长的隧道内壁,“火烧水激”形成的蜂窝状凹坑与錾刻横纹交织,宽0.82米、高1.55米的空间恰好容纳一辆载重马车。2021年光谱分析显示,岩壁灼痕温度达780℃,激冷水温12℃,与《石门颂》“临深长渊,三百余丈,褒水洪流,波涌雷震”的记载完全吻合。

(三)南段:褒谷深峡的隧阁奇观(江口镇—褒谷口)

顺褒水南下,峡谷切割深度达800米,古道在此上演“隧阁相连”的工程奇迹:

鸡头关(褒峪关):扼守褒谷南口,唐代关津令驻地,现存明代礌石(重约400斤)与“禁止私渡”碑(高1.8米),碑文记载“凡过往商队,必验文引,空船亦需登记”,与《唐六典》“关津之制,所以限中外、隔华夷”的规定相印证。关隘西侧的“寒溪夜涨”摩崖(清代补刻),虽为纪念萧何追韩信的传说,却客观记录了褒水暴涨对古道通行的影响。

褒谷口遗址:古道终点连接汉中盆地,唐代驿站遗址中出土的“褒州驿印”封泥与波斯银币,显示其作为南北交通“最后一公里”的枢纽地位。遗址布局遵循唐代“官驿居中、马厩分列”规制,夯土基址中发现的宋代茶碾残件,印证其功能延续至茶马互市时期。

二、关隘体系:险峰中的制度刻度

褒斜道的关隘随军事防御与商贸管控需求动态演变,形成“汉代初设、唐代定型、明清增补”的层积体系:

(一)北段军事屏障

1.斜谷关

汉代“斜谷关”为关中南下首险,《汉书·王莽传》记载“屯兵斜谷,伐其木为桥”,证实其军事功能。现存唐代增筑的石砌关墙(残高3米),墙基嵌入的“镇关石”刻有“秦蜀锁钥”,与《陕西通志》“斜谷关,昔为秦蜀咽喉”的描述互为表里。关址出土的汉代铁蒺藜(边长15厘米)与唐代弩机残件,显示不同时期的防御强度。

2.衙岭关

作为秦岭主脊的天然隘口,衙岭关自秦汉起便是控扼南北的军事要冲。明代“黑峪关堡”石砌关门(高4米)与宋代“军粮窖”(深2.5米,可储粮万斤),展现其“一岭控双道”的战略价值——主线通汉中,支线连傥骆道,成为秦岭古道网络的枢纽节点。

(二)中段驿站中枢

1.江口镇驿(华阳馆驿)

唐代“华阳馆驿”为南北分道节点,《唐会要》记载“备马三十匹,驿卒二十人,专司急递”。驿址出土的唐代“急递铜铃”(铃身刻“褒斜加急”)与宋代“茶马司”铜牌,证实其从官方驿传到民间商驿的职能转变。现存清代《重修驿馆记》石碑,详细记录“每五里设铺,每铺置灯,夜可行人”的清代递铺制度。

2.石门驿

紧邻石门隧道北口,汉代设“石门邮亭”,唐代升级为“山南道”重要驿站。2020年考古发掘显示,遗址包含汉代陶片、唐代瓷灯、明代驿道碑刻,其中明代碑刻记载“马夫需验齿龄,铺兵日走八十里”,为研究古代驿传制度提供了精确的职官细节。

(三)南段防御支点

黄金峡巡检司

明代增设于褒水中游,现存衙署基址与“船税碑”(1823年),碑文记载“每船纳银三钱,空船减半,载货超三百斤加税”,是研究古代内河商税的重要实物,显示对褒水航道的管控。

三、历史功能:铁血与茶香的双重注脚

褒斜道在军事应急与民生流通间不断切换,成为不同时代的文明镜像:

(一)军事博弈的活体沙盘

三国拉锯的绞索:诸葛亮第五次北伐(234年)出斜谷,在江口镇设“木牛流马转运站”,现存的“诸葛锅”遗址(直径2米的铸铁残片),经冶金分析含碳量1.5%,与《三国志》“木牛者,方腹曲头,一脚四足”的记载形成物质印证。曹爽伐蜀时(244年),十万大军在北段栈道日均推进仅5公里,终因“谷深道狭,粮运不继”惨败,成为“蜀道难”的军事教科书式案例(据《三国志·曹爽传》)。

王朝更迭的通道:安史之乱中(756年),唐玄宗率轻骑经褒斜道南逃,《旧唐书》记载“四日达汉中”,其路线选择避开东线武关道的叛军主力,利用褒斜道的险峻隐蔽性,创造了古代山地行军的速度纪录。南宋吴玠守蜀时,在此设置“礌石防线”,《宋史·吴玠传》记载的“滚石蔽日,栈道尽断”,至今仍在峡谷岩壁留下防御凹痕。

(二)经济交流的流动血脉

唐宋蜀锦北运专线:作为剑南道蜀锦入京的核心通道,华阳镇出土的唐代联珠纹锦片(现藏陕西省考古研究院),其染料成分与日本正仓院藏品一致,经纬密度(经线每厘米32根)符合《唐六典》“八品以上官员用锦”的规格,证明其通过褒斜道进贡宫廷的路径(较子午道缩短约30公里)。

宋代茶马互市动脉:汉中茶叶经此道北上关中,《宋会要辑稿》记载“褒斜道茶马岁运万担”,华阳镇“茶帮巷”宋代茶碾遗址(直径60厘米),其凹槽深度与茶叶运输量计算吻合,见证“一驿一市”的集贸繁荣。

(三)文化融合的隐性纽带

技艺的跨山传播:关中夯土技术随驿传南下,在太白县王家堎镇形成“石木结构”民居——墙体采用关中版筑法,屋顶却覆以陕南特色石板,这种“秦砖蜀瓦”的建筑混血,在汉代“褒中县”遗址的房基布局中已初见雏形;蜀地竹编北上,太白县“褒斜竹篓”的“井字编法”与成都平原技法如出一辙,其编织纹路在华阳镇宋代商墓出土的竹制茶篓(现藏太白县博物馆)中清晰可见,成为手工技艺跨山传播的实证。

信仰的共生共荣:北麓道教宫观(如眉县太白山庙,始建于秦)与南麓民间信仰(汉中褒姒祠,祭祀周代褒国女神)沿道分布,华阳镇“三教殿”(明代建)同奉老子、释迦牟尼、孔子,殿内清代壁画中,操关中方言的商队与讲蜀语的马帮共同祭拜,直观展现南北文化在信仰空间的交融。石门隧道北口的北魏道教符箓摩崖与唐代佛教造像并存,形成“道佛同壁”的独特景观,印证了古道作为文化传播载体的包容性。

四、古迹今貌:考古实证的陉途新生

当G85银昆高速穿越秦岭,褒斜道的古老栈孔与现代隧道形成时空对话:

(一)考古实证:层积历史的立体切片

栈孔群的技术密码:太白县鹦鸽镇留存的12处栈孔(唐代占比60%),汉代单排孔(间距1.2米)与宋代“品”字形孔(间距1米)并存,反映载重需求的提升——经力学计算,宋代结构较汉代承载力增强30%。

石门隧道的科学解析:2023年中科院地质所三维扫描显示,隧道走向与岩层节理重合度达85%,工匠刻意避开石英脉密集区(硬度达摩氏7级),体现早期工程地质勘察的科学性。内壁錾刻横纹的间距(平均3厘米),与汉代铁钎宽度(3.5厘米)形成工具学印证。

(二)现代传承:历史与现实的静默对话

交通迭代的文明共振:姜眉公路(姜窝子—眉县)沿北段修建,在鹦哥咀段保留50米唐代栈道原迹,玻璃观景台与悬空栈孔并肩而立,路牌标注“褒斜道:汉代国道,唐代驿道,现存栈孔为文保单位”。

文旅开发的审慎呈现:汉中“褒斜道数字博物馆”通过3D技术复原石门隧道开凿场景,虚拟工匠的凿石动作与考古实测的每日进度(30厘米)完全同步;太白县“栈道营造技艺”体验区,老匠人演示“火焚水激”法,并标注“现代演示,古法保护”,确保历史信息的准确传递。

(三)生态与文化的永续共生

北段“秦岭国家公园”,红外相机记录到金钱豹、林麝等珍稀动物穿越栈孔群,显示人类活动退潮后的生态修复;南段“褒河湿地”的芦苇荡中,唐代“褒州驿”遗址与水鸟栖息地相邻,形成“文明遗址+自然保护区”的共生模式。

褒斜道的249公里,是人类在自然极限中的突围:衙岭关的风雪,冻不住南北交流的渴望;石门隧道的火光,烧不尽开拓创新的意志;鸡头关的礌石,挡不住文明融合的脚步。这条“文明脐带”从未停止搏动,它流淌的,是秦人凿石的火星,是汉人架栈的号子,是唐人验关的文引,是宋人运茶的骡铃。当我们抚过衙岭关的石碑,听褒水在谷底奔涌,千年时光从未远去——它早已融入秦岭的肌理,成为中国人“逢山开路、遇水架桥”精神的永恒注脚,等待下一个千年的解读。

2025年7月4日于磨香斋。