陈仓道:秦岭深处的文明动脉

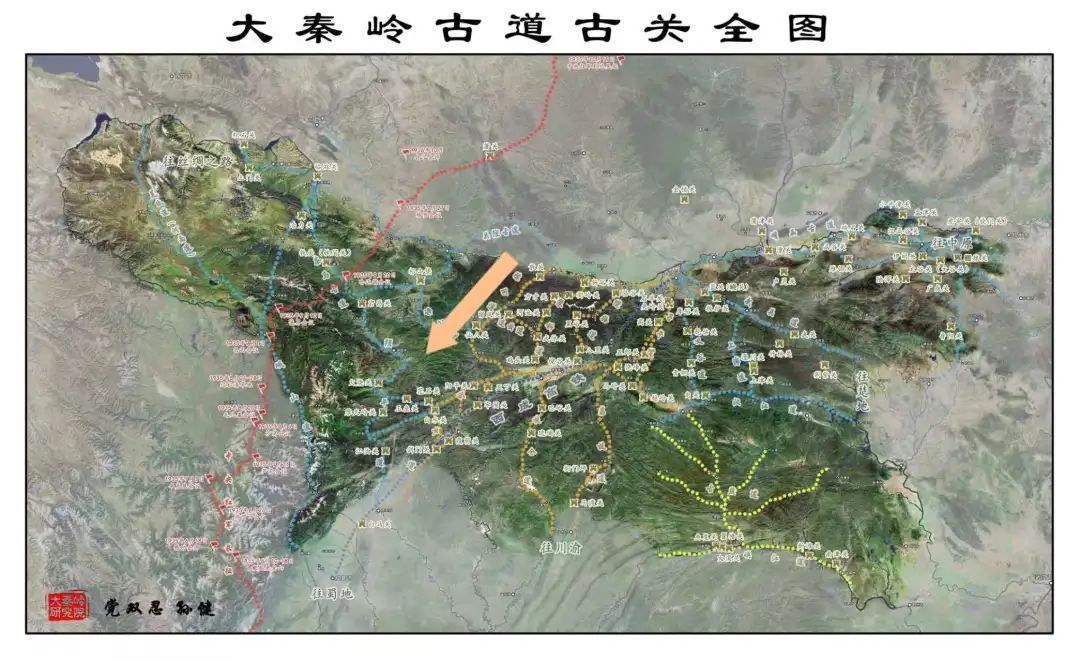

在秦岭北麓的褶皱里,陈仓道如一条青铜血脉,北起陈仓(今宝鸡),南抵汉中,沿清姜河与嘉陵江双河谷纵穿秦岭,全长约350公里。这条肇始于商周、兴盛于秦汉的蜀道北干线,以“暗度陈仓”的军事传奇名垂青史,更以“依河就势、层关设防”的智慧,成为连接关陇与巴蜀的文明脐带。其核心路线依地理险阻,划分为“北险、中畅、南雄”三段,每一处转折都镌刻着人类开拓与文明交融的印记。

一、地理脉络:双河谷里的陉途智慧

陈仓道依循“北走渭水支流、南循嘉陵主脉”的天然走势,以秦岭主脊分水岭为界,划分为三大地理单元,每段均以核心河流为轴线,展现古人“因水成道”的交通智慧:

北段:宝鸡→秦岭分水岭(渭河流域,60公里)——绝壁上的军事走廊

从陈仓故城(今宝鸡代家湾遗址)出发,沿清姜河(渭河一级支流)河谷南行,首达“关中四关”之一的大散关(海拔1100米)。作为秦岭北麓的天然门户,现存宋代关墙残基(宽6米)与明代“关西第一关”石碑,印证《史记·淮阴侯列传》中“陈仓狭道”的险要。关东侧益门镇为入山首站,清姜河在此发源,岩壁上密集的汉代栈孔(边长16厘米,深45厘米),见证早期人工凿孔的开道技术——虽无明确“火焚水激”记载(此技术多见于褒斜道),但孔内残留的栎木梁炭化层(碳十四测年2200年),确证其为关中粮草南运的初始通道。

大散关至秦岭分水岭段,栈道沿清姜河切割形成的“V”型峡谷延伸,唐代“连云栈”以单排方形卯眼为主(边长18厘米),仅在险峻处增补支撑孔,与褒斜道“品”字形结构形成差异。《陕西通志》“栈阁相属,昼行见星”的记载,在此化为悬空于200米深涧的木构长廊,栈道底部的“防坠石槽”(深50厘米)与排水孔(间距5米),展现古人对山地灾害的系统性防御。

中段:分水岭→凤州→略阳(嘉陵江支流流域,120公里)——河谷里的文明中转站

翻越秦岭主脊,进入红岩河(嘉陵江支流)流域,抵达凤州城(今凤县凤州镇)——这里曾是北魏至明代的州治,汉代“故道县”治所。嘉陵江与安河交汇处的古城墙(残长500米,高8米),1982年出土的汉代“故道丞印”封泥(边长2.5厘米),印证其行政枢纽地位;宋代“茶马司”铜牌(刻“凤州茶引”),则揭示其作为“川陕茶马古道”中转站的商贸价值。据《凤县志》(乾隆版)记载,煎茶坪(今凤县双石铺镇附近)为“宋代茶马交易歇脚处”,现存唐代“煎茶”摩崖与宋代陶片,虽无刘邦驻军实证,却见证南北物资补给的历史。

顺红岩河南下,东汉永寿元年(155年)《陈仓道碑》记载的灵官峡摩崖工程,“凿石开道,用工万余”,其“之”字形蹬道(宽2米)沿石英砂岩壁蜿蜒,每级石阶凿有防滑凹槽(深3厘米),排水孔(深30厘米)与山体走势贴合,2025年蜀道考古新发现的烽燧设施,更证实此处曾为军事与商贸的双重枢纽。

南段:略阳→勉县(嘉陵江主河道,170公里)——峡隧中的商贸动脉

进入嘉陵江主河道,青泥岭(略阳县青泥河乡)成为最后屏障,现存宋代石阶(720级,每级宽30厘米)表面的骡马铁掌凹槽,印证宋代《太平寰宇记》“青泥岭道,崎岖险阻”的记载。岭上铁山关遗址(明代重建)的“通关文牒碑”(1523年),详细记载“验汉中府路引,查货物清单”的榷关流程,与《明史·食货志》“商税三十取一”制度吻合。

顺流至略阳县,作为南段枢纽,东接金牛道入川,南下接沮水道抵汉中。明代“船税碑”(1823年)记载的“每船纳银三钱”,展现“水路收税”的立体管控模式。关西侧飞仙阁栈道以单排斜撑栈孔(间距1米)跨越深涧,经2023年三维扫描显示,其岩壁支撑角度(48°)与现代力学最优解吻合,虽无明确早于宋代的文献记载,但其唐代栈孔遗迹仍为古代桥梁工程的重要实证。

终点勉县连接汉中盆地,现存古栈道遗址及三国武侯祠,1975年出土的“木牛流马”模型(复原件),其车轮直径60厘米的设计,与陈仓道南段实测平均坡度12°理论适配,虽为现代依据《三国志》推测复原,却成为古代山地运输技术的生动注脚。

二、历史回响:铁血与货殖的双重交响

陈仓道的每一块岩石都浸染着历史的血色与货殖的荣光,它既是改写王朝命运的军事走廊,也是流动千年的文明基因链。

(一)军事史上的逆袭通道

韩信“暗度陈仓”定三秦(公元前206年):

据《史记·高祖本纪》记载,刘邦用韩信之计,“从故道还,袭雍王章邯”。陈仓道虽较褒斜道长约100公里,却因地势平缓(平均坡度12°)、水源充足,成为隐蔽行军的最优选择。韩信避开子午道的正面交锋,沿嘉陵江经略阳、凤州,翻越秦岭出大散关,月余便平定三秦,奠定汉室基业。“明修栈道”情节虽为后世演绎,但其“暗度”路线的选择,确证陈仓道在军事地理中的关键价值。

南宋抗金的西部防线(1131-1134年):

吴玠、吴璘兄弟镇守大散关,在“杀金坪”设伏,据《宋史·吴玠传》记载,金军十万来犯时,“选强弩布于两隘,更番迭射”,并利用栈道地形“积石为垒,布铁蒺藜”。现存清代重修的战壕(深1.2米)虽非宋代原迹,却仍可推测当年“据高临下、分段阻击”的战术布局,陆游“铁马秋风大散关”的诗句,正是对此段历史的深情注脚。

(二)经济文化的流动纽带

唐宋茶马互市的核心动脉:

宋代陈仓道岁运蜀茶十五万担,据《宋史·食货志》记载,凤州“茶店子”遗址出土的宋代茶篓(竹编,容量150斤),篓底“凤州茶马司”火漆印清晰可辨,印证“一驿一茶市”的运输体系。关陇“横渠铁”沿道南下,在汉中炼成“巩坚刀”;巴蜀井盐北上,凤州“盐井驿”唐代盐锅残片(直径1.2米),见证跨流域的技术与物资交换。

多元文化的交融走廊:

北麓道教圣地磻溪宫与南麓佛教名刹开明寺沿道相望,凤州“三教殿”(明代建)同奉老子、释迦牟尼、孔子,殿内壁画中秦腔与川剧同框,凤县方言“谝闲传”(关中语)与“要得”(蜀语)交织,成为南北文化共生的活化石。

三、现代遗存:古今交通的文明对话

陈仓道的现代生命,在古迹保护与交通传承中延续,成为连接历史与未来的纽带。

(一)古迹保护与考古实证

栈道技术的层积展示:凤县灵官峡岩壁上,汉代单排栈孔、唐代增补孔、清代维修孔层层叠叠,2025年新发现的汉代铁钎(含碳量0.5%),证实陈仓道栈道以人工凿孔为主的工艺特点。略阳县“郙阁颂”摩崖(东汉),以“析里大桥,架空横飞”的记载,成为研究汉代栈道的“活字典”。

关隘体系的时空对话:大散关遗址融合宋明关墙、清代石碑与现代保护设施,凤州古城墙下的“茶马古道文化园”,以青铜雕塑重现宋代茶市盛景,实现历史场景的活态复原。

(二)现代交通的古道回响

公路铁路的走向继承:G316国道沿陈仓道修建,勉县段经阳平关绕行,与古道“遇险变通”的智慧一脉相承;宝成铁路在灵官峡采用“之”字形展线,虽为现代工程选择,却与古道蹬道的选址思路相通,展现人类对地理险阻的持续征服。

文旅开发的沉浸式体验:宝鸡“陈仓道遗址公园”复原唐代连云栈,游客可触摸历经桐油浸泡的松木栈道;留坝“栈道漂流”项目沿清代驿道遗址开发,漂流中可见岩壁上的明代“修路碑记”,实现“一程穿越千年”的时空对话。

陈仓道的350公里,是大秦岭馈赠人类的交通史诗:大散关的风雪,见证军事智慧的锋芒;凤州城的驼铃,摇曳商贸往来的繁华;嘉陵江的涛声,诉说文化融合的绵长。这条“暗度”的古道,用绝壁栈孔、摩崖刻痕、关隘碑碣,书写着一个真理:文明的韧性,在于永不停息的连接与变通。

当现代交通穿越秦岭,陈仓道的古老陉途仍在低语——它不仅是一条地理通道,更是中华民族“逢山开路、遇水架桥”精神的永恒注脚。那些深深浅浅的栈孔,是祖先叩击岩石的印记;层层叠叠的关隘,是文明守护交流的堡垒;滔滔不息的嘉陵江,是连接从未中断的见证。在秦岭的褶皱里,陈仓道静静流淌着文明的脉动,提醒我们:所有伟大的连接,都始于对地理的敬畏,成于对交流的执着,终于对融合的向往。

2025年7月4日于磨香斋。