金牛道:蜀道之王的千年风华

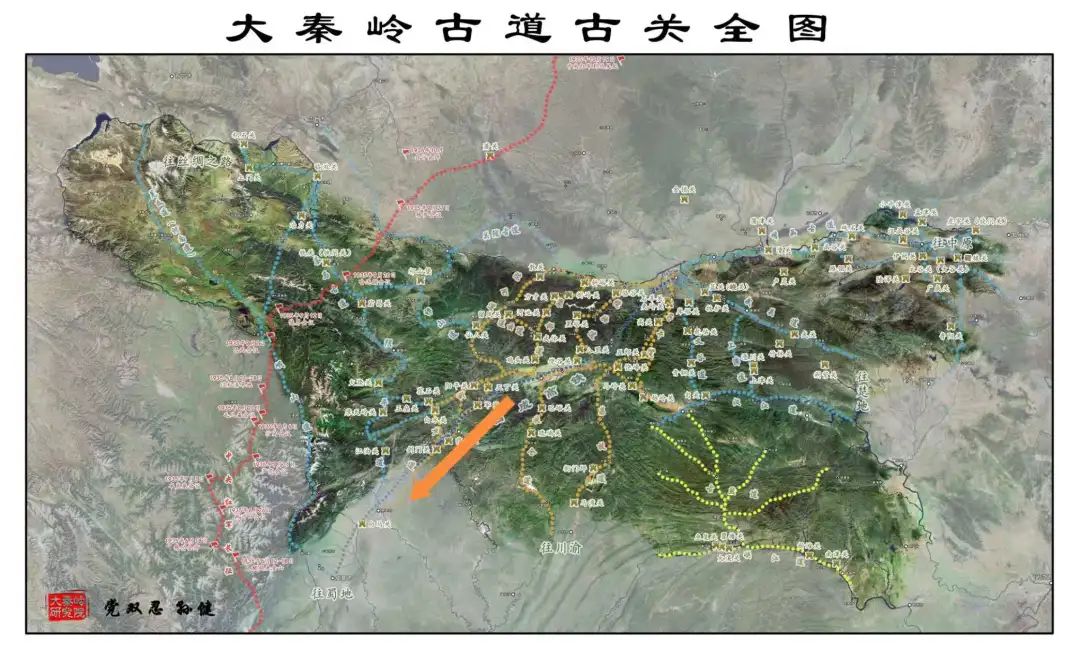

在秦岭与巴山的褶皱间,金牛道如一条穿越时空的青铜纽带,北起陕西勉县(古沔阳),经汉中盆地西南行,越七盘岭入川,经广元、剑门关至成都,核心路线约600公里,全线路网总长逾千公里。这条肇始于战国前、兴盛于秦汉的“蜀道正干”,因“石牛粪金,五丁开道”的传说充满神秘,更以“北段栈道穿云、中段隘口锁钥、南段平原通达”的立体格局,成为连接中原与巴蜀的“帝国动脉”。其核心路线跨越嘉陵江与岷江两大水系,每一块铺路石都镌刻着文明拓荒的史诗。

一、地理脉络:穿云锁隘入天府

金牛道依循“北越巴山、中扼剑门、南抵蜀都”的天然走势,以地形险峻与水系分界为坐标,形成“北险-中隘-南坦”的独特交通格局:

北段:巴山栈道穿云(勉县→广元,180公里)——绝壁上的入蜀玄关

从勉县(古沔阳)出发,沿嘉陵江支流沮水西行,首达“秦蜀锁钥”金牛驿(今宁强县烈金坝)。这里是金牛道入川的第一道玄关,1979年出土的汉代“金牛道碑”残片(现存宁强博物馆),记载“凿石为栈,以通巴蜀”的壮举。北上至大巴山主脉(海拔1500米),金牛峡、五丁关等地岩壁上,密集的宋代栈孔(边长20厘米,深50厘米)呈“之”字形排列,《华阳国志》“栈道千里,无所不通”的记载,在此化为悬空于200米深涧的木构长廊。栈道路基采用“层石垒砌+木梁悬挑”结构,部分区段留存的防滑凹槽(深3厘米),印证古人“逢岩凿磴、遇涧架桥”的开道智慧。

此段属嘉陵江上游支流流域,沮水、清河切割山体形成“V”型深谷,通行需穿越七盘岭、鸡公岭等屏障。唐代诗人李白“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”的感慨,正是对北段栈道险峻的写实——骡马需挂双铃警示落石,挑夫需结伴点燃火把夜行,方能穿越这“蜀道第一险”。

中段:剑门隘口锁钥(广元→剑门关,120公里)——峡谷中的帝国咽喉

翻越大巴山,进入嘉陵江支流白龙江流域,抵达“全蜀咽喉”昭化古城(古葭萌关)。作为金牛道与米仓道的交汇点,这里“三面环水,四围皆山”,明代“葭萌关”石碑(高3米)与汉代“葭萌令印”封泥,印证其“水陆转运中心”的地位。顺白龙江南下,剑门关如天险横亘——两侧峭壁相对如剑,中间隘道宽仅5米,垂直高差达300米,《读史方舆纪要》称“自剑阁以北则路险,以南则路夷”,精准概括中段“隘口锁钥”的核心特征。

剑门关至梓潼段,谷道虽较北段平缓,但“鸟道”“天梯峡”等原始险径仍需攀援而上。现存清代“皇华驿”遗址(今剑阁县汉阳镇)的青石板路(宽3米)上,深深的骡马铁掌印与车轮凹槽交错,见证“一夫当关,万夫莫开”的军事重镇地位。三国时期姜维“列营守险”,在此以3万兵力拒钟会10万大军,正是依托这“蜀北第一隘”的险峻地形。

南段:蜀都平原通达(剑门关→成都,300公里)——阡陌间的文明辐辏

过剑门关南行,进入岷江水系腹地,涪江支流凯江、沱江源头绵远河构成密集水网,滋养出“天府之国”的肥沃平原。此段以“一马平川、驿道纵横”为特色,唐代“新蜀道”工程在此段铺设青石板路(宽5米),每隔10里设铺、30里设驿,形成“朝发剑门,暮至成都”的高效通道。梓潼“上亭铺”、绵阳“新铺”等驿站遗址中,出土的唐代“剑南道驿券”(刻“急递茶纲”)与宋代“军粮运输文牒”,印证其作为粮草、物资运输主线的历史。

成都北门天回镇(今金牛区天回街道)作为终点,东汉“蜀郡工官”铭文砖(刻“锦官城”图案)与唐代“益州长史印”封泥,见证金牛道对成都“天府之国”地位的塑造——关中的粟米、陇右的战马、江南的丝绸,经此道汇聚成都,再经南丝绸之路运往东南亚,使成都成为“西南第一都会”。

二、历史回响:凿险通蜀的文明长歌

金牛道的每一道关隘、每一段驿道,都承载着文明碰撞的密码,既是政权博弈的角力场,也是经济文化的融合带。

(一)政治地理的枢纽传奇

秦灭巴蜀:凿险开道定乾坤(公元前316年)

《史记·秦本纪》记载,秦惠文王以“石牛能粪金”为诱,促使蜀王开凿金牛道,秦军循道灭蜀。尽管《华阳国志》质疑传说的真实性,但考古发现表明,战国时期的金牛道已具雏形——宁强县出土的秦代青铜戈与巴蜀式柳叶剑同层分布,印证秦蜀文化的早期交融。秦灭巴蜀后,金牛道成为“秦地益大,富厚轻诸侯”的关键通道,奠定中央王朝经略西南的基础。

诸葛亮北伐:木牛流马济粮道(228-234年)

诸葛亮六出祁山,以金牛道为主要补给线,创造性使用“木牛流马”运输粮草。剑门关出土的蜀汉独轮车残件(车轮直径60厘米),与《作木牛流马法》记载的“一脚四足”结构吻合——这种适应山地运输的工具,使蜀军在“蜀道难”的困境中实现“粮尽而退,敌不敢追”。“筹笔驿”遗址(今广元市朝天区)留存的清代碑刻,仍可遥想当年“丞相督军,运筹帷幄”的身影。

安史之乱:天子幸蜀保国祚(756年)

唐玄宗经金牛道入蜀,随行百官、士庶十余万,《旧唐书》记载的“成都府库,蜀锦彩绢,源源北上”,通过金牛道实现“天子幸蜀,而唐祚未绝”。杜甫沿道写下“蜀道多早花,江间饶奇石”,成都“少城”在此期间扩建,成为长安之外的文化副中心,南北文人汇聚,催生“天下诗人皆入蜀”的文化盛景。

(二)经济文化的流动盛宴

蜀锦北运:经纬交织通丝路

汉代“蜀锦”经金牛道北上,成为丝绸之路的重要商品。成都“锦官城”的织锦(经密达120根/厘米)通过此道运往长安,新疆阿斯塔那古墓出土的唐代联珠纹蜀锦,其“陵阳公样”图案融合波斯风格,见证东西方文明的互鉴。宋代“茶马古道”以金牛道为支线,雅安藏茶(每驮120斤)经此道运往关中,剑阁县出土的宋代茶碾(刻“龙团胜雪”铭文),印证“一驿一茶市”的贸易体系。

技术交流:南北技艺汇蜀地

关陇的冶铁技术(如“横渠铁”)沿道南下,在汉中炼成“巩坚刀”,刀刃可斩金断玉;巴蜀的井盐技艺北上,凤州“盐井驿”唐代盐锅残片(直径1.2米),见证“以铁换盐”的技术交换。饮食文化更显交融,剑门关“豆腐宴”(传承自秦代戍卒豆腐)兼具关中铁锅炖煮与巴蜀麻辣风味,成为千年交流的味觉记忆。

三、现代遗存:古道新章的文明对话

金牛道的现代生命,在考古发掘与科技赋能中焕发新生,成为连接历史与未来的纽带。

(一)考古实证:层层叠压的文明密码

栈道工程的活态标本

宁强金牛峡的宋代栈孔(单排方形孔)、唐代支撑孔、清代维修槽层层叠压,2020年三维扫描显示,栈道木梁的力学承重设计(倾斜45°)与现代有限元分析结果一致,印证古人“因势赋形”的工程智慧。昭化古城墙基址中,战国时期的夯土层、汉代的砖石结构、明清的青砖叠压,形成“一墙看千年”的建筑史剖面。

关隘体系的时空对话

剑门关关楼(清代重建)保留“一夫当关”的形制,关前青石板路的南宋“宝祐三年修路碑”与明代“防番碑”并立,记录不同时代的通关制度。2025年蜀道考古在五丁关发现的先秦陶片(属十二桥文化),将金牛道的通行史追溯至商末,修正了“秦代始创”的传统认知。

(二)现代交通:凿险通途的当代演绎

108国道:流动的历史长廊

被誉为“中国最美国道”的108国道,70%路段与金牛道重合。在广元至剑门关段,公路特意绕行古关楼,与“鸟道”“天梯峡”形成时空对照;汉中至宁强段穿越的七盘岭隧道,取代了昔日的栈道天险,却在出口处立碑记载古道走向,形成“新道护古道”的保护范式。

西成高铁:时速250公里的文明加速

2017年通车的西成高铁,在大巴山段架设179座桥梁、开凿45座隧道,其中“剑门关隧道”(长13.6公里)从关楼下方200米处穿过,施工中采用微震爆破技术保护遗址。当列车穿越的瞬间,车窗映出的剑门绝壁与隧道灯光交织,恰似古今交通的对话——2300年前的栈道挑夫与今日的高铁乘客,共享着“凿险通蜀”的文明基因。

(三)文旅活化:触摸历史的温度

徒步古道:用脚步丈量文明

广元至剑门关的“金牛道徒步线”,保留3公里原始青石板路,游客可触摸唐代“剑南道”碑刻(记载驿站规制),在“汉阳铺”古驿馆体验“换马、验引、歇脚”的古代驿传流程。剑门关“鸟道”复原段(长500米),以玻璃栈道重现悬空之感,下方深涧传来的山风,仿佛裹挟着千年的马帮铃声。

数字复原:科技赋能的时空穿越

成都“蜀道数字馆”利用VR技术,复原唐代金牛道的“夜间运输”场景:火把长龙在栈道移动,骡马佩戴的青铜铃铛(复制品)发出清越声响,游客通过压力感应栈道,能体验不同坡度的行走阻力。这种“沉浸式历史体验”,让“蜀道难”从诗词想象变为可感的文明记忆。

金牛道的600公里,是一部立体的文明演进史:北段的栈道绝壁,刻着开拓的勇气;中段的剑门天险,守着文明的壁垒;南段的平原驿道,连着繁荣的向往。这条“蜀道之王”,从未因时代变迁而褪色——它是秦代凿险的征服之路,是唐宋辐辏的经济命脉,更是今天科技赋能的文明基底。

当我们在剑门关凝视云雾缭绕的隘口,在成都触摸温润的蜀锦,会突然懂得:金牛道的真正价值,在于它用三千年的开拓史证明——人类文明的进步,从来都是在最险峻的地方,凿出最宽广的连接。那些深深浅浅的栈孔、层层叠叠的关隘、四通八达的驿道,皆是中华民族“逢山开路、遇水架桥”精神的具象化表达,在巴山蜀水间,永远流淌着文明的长歌。

2025年7月6日于磨香斋。