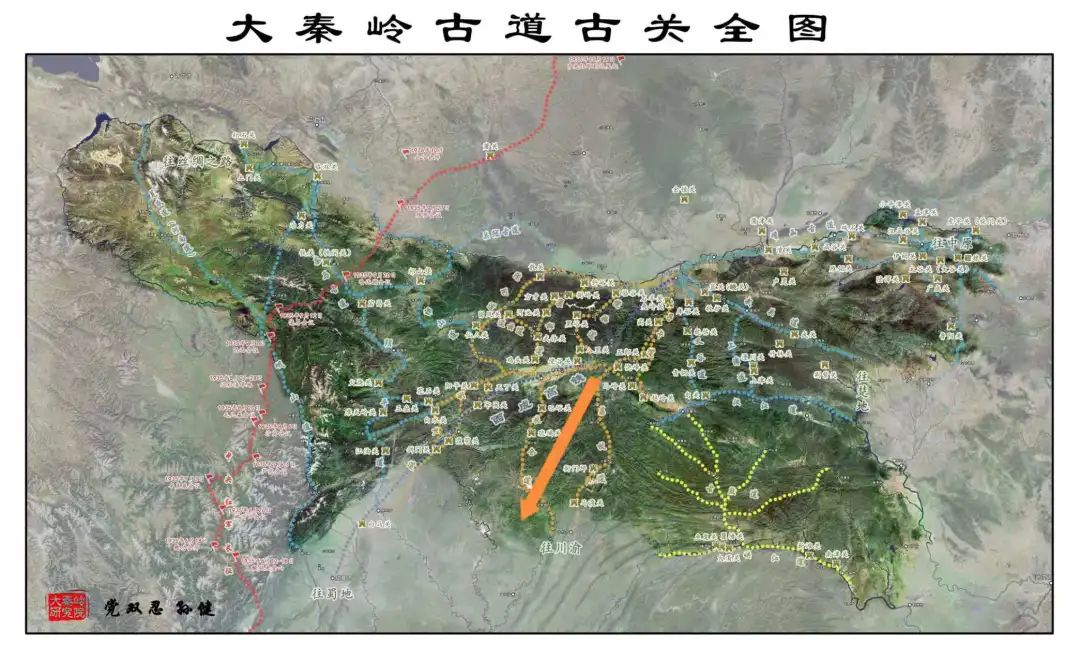

米仓道:穿越大巴山的千年陉途

在秦岭与大巴山的交叠褶皱中,米仓道如一条深嵌山体的青铜纽带,北起汉中(今陕西汉中),南至巴州(今四川巴中),横穿米仓山主脉,全长约250公里。这条依托断裂河谷与低海拔垭口形成的南北通衢,自秦汉时期便是川陕之间的“咽喉陉途”——它是军事对峙的“险道奇兵”,是茶盐流通的“山间动脉”,更是南北文明在重山峻岭间碰撞融合的立体史册。

一、地理脉络:峡谷与垭口编织的立体通道

米仓道依托米仓山南北麓的天然裂隙,形成“北险南缓、水陆互通”的复合路线,核心段呈现“两陉夹三谷”的地理格局:

北段:汉中至米仓关

从汉中盆地南缘出发,沿寒溪河峡谷南行,经马岭关(通江县西)转入焦家河峡谷,直达米仓山主隘米仓关(南江县东榆镇)。此段多绝壁深谷,寒溪河上游岩壁留存大量栈孔,呈“品”字形排列(间距1.2米),据《四川古代栈道研究》(2018),部分孔眼碳十四测年为东汉时期,后世唐宋均有修缮,形成“五里一栈、十里一阁”的立体交通体系,最险处如“断渠天险”需悬空架木,至今可见栈道遗迹嵌于百米绝壁之上。

南段:米仓关至巴州

翻越米仓山主脊(主峰光雾山海拔2507米,隘口最低处约1400米)后,顺巴河支流恩阳河南下,经琉璃关(巴中恩阳区)进入恩阳河谷,过难江县(今南江)、恩阳古镇直达巴州。南段利用“V”型河谷降低坡度,现存明清青石板路25公里,部分路段保留“之”字形盘山路,适应马帮驮运;恩阳河段可借水道转运大宗货物,形成“陆驿驮运为主、水路漕运为辅”的运输网络。

《华阳国志》称其“米仓天险,甲于诸道”,道破其“因险成道、依谷而通”的地理本质——北段借寒溪河、焦家河的深切峡谷突破山障,南段凭恩阳河的平缓河谷延伸入蜀,构成“北山南水、险夷相济”的交通奇观。

二、关隘体系:控扼川陕的险峰节点

(一)核心陉口:一夫当关的战略锁钥

1. 米仓关

米仓山主脉的核心隘口,两汉时期已设关戍守。据《三国志·张郃传》,建安二十年(215年),张郃自汉中南下攻巴,张飞于宕渠(今四川渠县)大破之,此战虽未直接经米仓关,但关隘作为蜀汉北防屏障的重要性已凸显。现存关城遗址为清代重修,石砌关门高5米,门额“米仓古道”为1980年代复刻,旁立民国《重修米仓关碑记》,记载“川陕通商,必由此关”的商贸地位。关旁岩壁拴马石孔(深8厘米)密集分布,北侧山梁留存宋代烽火台基址,可俯瞰南北通道。

2.马岭关

控扼寒溪河上游的重要关隘,因“马过岭险,需卸鞍牵行”得名。虽无明确蜀汉设戍记载(存地方传说因素),但据《通江县志》,宋代在此设“马岭铺”,为驿传系统节点。现存关址夯土城墙残高3米,地表散落东汉至唐宋陶片,关前石板路刻痕多为明清商帮标记,见证“战时为防、和时为市”的功能演变。

3.琉璃关

南段恩阳河谷的关键关卡,宋代设“琉璃驿”,为米仓道入蜀的最后屏障。据《巴州志》,此处“东连大巴,西接蜀川,茶盐之利,皆出于此”。现存清代关楼基址,石条刻“琉璃古渡”字样,旁立乾隆二十三年(1758年)《琉璃关禁约碑》,记载“过往商队需凭路引通关”,反映明清时期“军政商一体”的管理模式。关下恩阳河宋代石砌码头,仍可见纤绳长期摩擦形成的深沟。

(二)辅助关隘:峡谷中的防御支点

寒溪河戍(南江县关坝镇):汉代设立的河谷关卡,现存唐代摩崖石刻“寒溪锁钥”,虽附会“萧何追韩信”传说,但其控扼水道、管控商货的军事功能明确,附近出土的东汉青铜弩机(现藏南江县博物馆),证实此处为历代驻兵之地。

官坝堡(南江县光雾山镇):明清时期增设的军事堡寨,呈“品”字形布局,石砌堡墙嵌有“固守米仓”“通商惠民”等清代匾额。堡内出土的明代火铳与铅制砝码,体现“以堡护道、商防结合”的运营逻辑,是研究明清边贸的重要实证。

三、历史功能:金戈与驼铃的交响舞台

(一)军事博弈的“险道奇兵”

三国对峙的前沿屏障:蜀汉以米仓关为核心,构建“汉中—米仓关—巴州”防御链,魏军多次试图南下均因“山高谷深,粮运难继”(《三国志·钟会传》)受阻,景元四年(263年)钟会伐蜀,主力仍取道金牛道,足见其“易守难攻”的战略价值。

明清战事的迂回通道:明末张献忠入川、清代白莲教起义,均曾利用米仓道的隐蔽性实施突袭,《明史·地理志》称其“山径深险,可通饷道,不可行大军”,道破其作为“次级军事通道”的价值。

(二)商贸流通的“山间动脉”

唐宋茶盐的转输纽带:唐代巴州茶叶、汉中井盐经此道北上,形成“一驿一市”的短途贸易网络;宋代虽未设官方“博易场”,但《巴州志》记载民间“以茶易盐、以布换粮”的互市频繁,南江县“盐店街”“茶帮巷”即为商帮聚集区。

明清商帮的务实选择:因金牛道、荔枝道通行成本高,米仓道成为陕商入蜀的“经济路线”,南江县“陕西会馆”(清乾隆年间建)内的碑刻,记载陕商“驮盐入蜀,载茶北返”的贸易细节,巴中方言中残留的陕南口音,亦为商贸往来的文化印记。

(三)文化融合的“隐形桥梁”

技艺与习俗的跨山传播:汉中的夯土技艺、巴蜀的竹木加工沿道交流,恩阳古镇的“旱船舞”融合陕南花鼓与川北灯戏,形成独特的表演形式;

宗教与信仰的共生共存:米仓关旁的“米仓观”(明代建)内,同时供奉川主(李冰)与关圣帝君,体现川陕文化在信仰层面的互融。

四、古迹今貌:时光雕琢的陉途印记

(一)遗存实证:触摸历史的立体切片

米仓关栈道群:关隘两侧岩壁现存栈孔400余处,呈“品”字形排列,部分孔眼内残留东汉时期木梁炭化残段(碳十四测年距今1900±50年),展现古代“上支、中踏、下护”的栈道营造法,为研究秦汉交通提供实物标本。

恩阳河古街:保留完整的明清商街,青石板路刻有“米仓道”箭头标识,“胡家盐号”(民国建筑)内的账册显示,1930年代汉中盐经此道运至巴州,每担损耗约五斤,反映近代物流的真实状况。

南江断渠摩崖题刻:留存宋代至民国题刻30余处,其中南宋“米仓道险”摩崖与清代“盐茶之路”碑刻,直接印证古道从军事通道到商贸干道的功能转变。

(二)现代解码:陉途的多维新生

考古新证:2021年,四川省文物考古研究院在米仓关北侧发现东汉兵器窖藏,出土青铜剑、弩机等40余件,器物铭文“汉中郡”“巴郡”表明此处为东汉军事据点,而非蜀汉屯粮点(据《四川文物》2022年简报)。

文旅开发:

汉中市推出“米仓古道探秘”徒步线(全程约50公里),串联米仓关、恩阳古镇等节点,重点展示栈道遗址与明清商街,部分路段复原古代马帮驮运场景;

巴中市在恩阳古镇打造“米仓道文化体验馆”,通过VR技术重现栈道攀爬、关隘通关等情景,游客可持“通关文牒”体验古代商队行程;

交通迭代:G85银昆高速穿米仓山而过,在南江县设“光雾山”出口,隧道南口特意保留100米明清石板路原迹,与现代公路形成“千年陉途与时代动脉”的时空对话,路边标识牌详细标注古道走向与历史事件,成为活化历史的流动课堂。

米仓道,这条穿越大巴山的千年陉途,以险峻的峡谷记录金戈铁马,用斑驳的关隘见证商贸兴衰,借多元的文化遗存诉说融合共生。它是军事史上“以迂为直”的活教材,是商贸网络中“避繁就简”的务实选择,更是人类在地理极限中开辟文明通道的永恒象征。当现代脚步再次踏上青石板路,那些悬空的栈孔、威严的关隘、寂静的河谷,仍在默默讲述:在重山阻隔与文明交流的永恒博弈中,智慧与坚韧永远是破局的关键。

2025年7月6日于磨香斋。