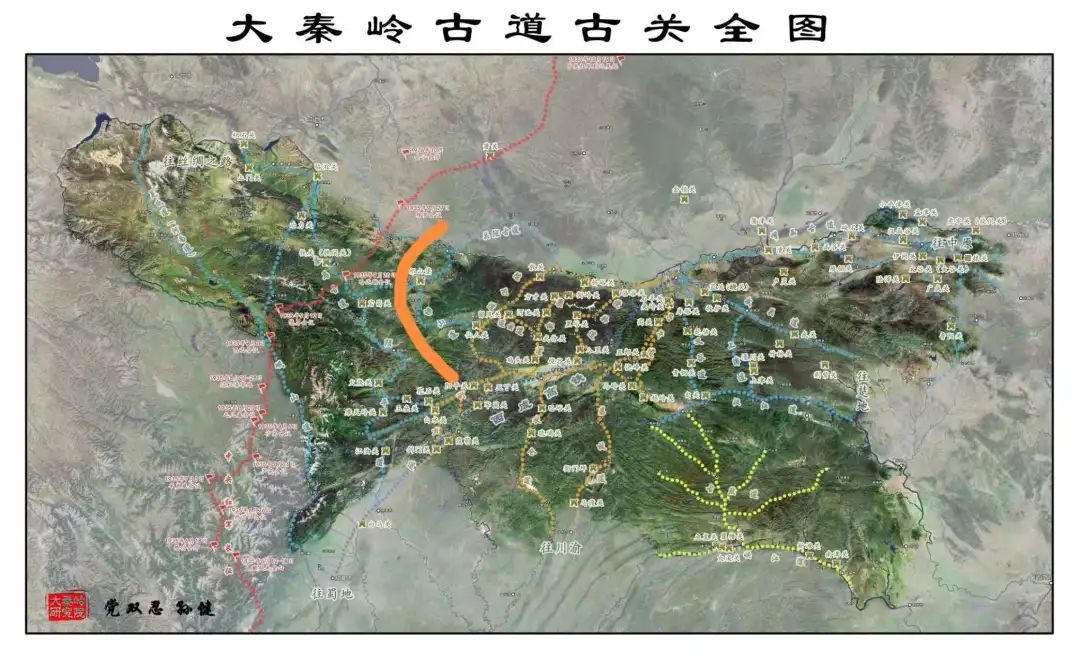

祁山道:秦蜀陇蜀间的千年通衢

在秦岭与陇山交织的褶皱里,祁山道如一条暗藏的经脉,纵贯陇右高原与汉中盆地。这条北起天水、南抵勉县的千年古道,虽未如蜀道般名震天下,却在历史的暗线中数次成为扭转乾坤的枢纽——诸葛亮两度经此北伐搅动三国格局,氐族杨氏凭此构建仇池国的百年基业,陇蜀商队借它编织起跨越千年的物资网络。当岁月褪去古道的烽烟与繁华,留存的关隘、栈道与传说,依然在重山深谷间诉说着交通与文明的共生逻辑。

一、地理脉络:河谷串起的天然通途

祁山道北起陇右重镇上邽(今甘肃天水市秦州区),南至汉中盆地西县(今陕西勉县),全长约300公里,巧妙利用陇南山地与米仓山余脉间的断裂带,形成避开秦岭主脉的南北捷径。路线沿西汉水支流峁水河、青泥河河谷延伸,可分两段:

北段(陇右段):自天水南行,经甘谷铁堂峡(岩壁留存古代栈道孔眼),沿峁水河谷抵祁山堡(礼县东23公里),再西南至建安城(今西和县城);

南段(汉中段):由建安城南渡青泥河,经沮县(今略阳县东),穿沮水峡(嘉陵江支流,最窄处15米,现存明清栈道孔眼200余处),最终抵达西县,与褒斜道、金牛道互通。

《水经注》称其“水经川行,南通巴蜀,北达陇右”,道破其“以河为路、因谷成道”的地理优势。铁堂峡的险峻、沮水峡的逼仄,既构成天然屏障,也见证了古人“逢山开道、遇水架桥”的交通智慧。

二、关隘体系:控扼陇蜀的军事棋盘

(一)核心枢纽:兵家必争之地

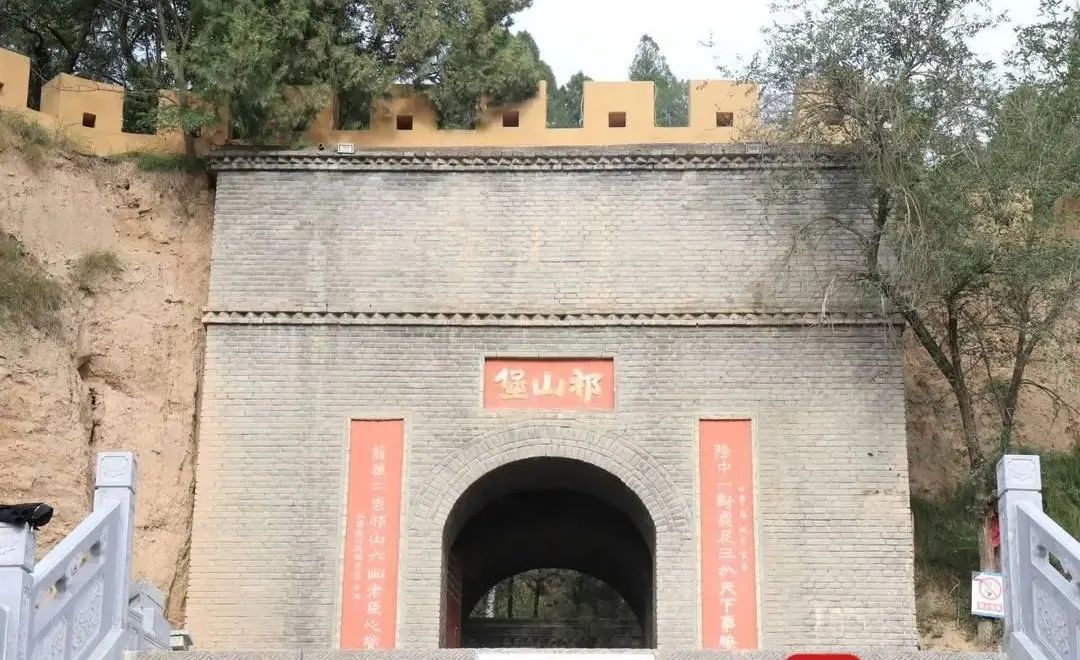

1.祁山堡

孤耸于西汉水北岸的台地之上,三面临水、一径穿陆,海拔1900米的地势形成“天然 fortress”。据《三国志》记载,诸葛亮五次北伐中,建兴六年(228年)首次“攻祁山,南安、天水、安定三郡叛魏应亮”;建兴九年(231年)第四次北伐“围祁山,作木牛流马以运粮”,两次以此为战略支点。现存堡内武侯祠为清乾隆年间复建,殿内“汉丞相诸葛武侯出祁山”碑(明万历三十七年),是正史中祁山堡军事地位的实证。

2.卤城(礼县盐官镇)

地处祁山以北30公里,扼守陇右产粮区。诸葛亮第四次北伐时,曾在此“割上邽之麦”以充军粮(《汉晋春秋》),与司马懿展开拉锯战。作为“陇右粮仓”,此地汉代陶片、三国兵器残件屡有出土,印证其“战时为垒、和时为市”的双重属性。

(二)锁钥关隘:一夫当关的防御链

西县关(勉县西):蜀汉设“典农都尉”,夯土城墙残高5米,北瞰祁山、南卫汉中,是盆地西北门户;

木门道(西和县北20公里):狭谷长3公里,最窄处仅10米,《三国志·张郃传》载“郃追至木门,与亮军交战,飞矢中郃右膝,薨”。现存清代“张郃墓”为纪念性墓葬,谷内岩壁栈道孔眼密集,犹见古时防御工事遗迹;

建安城(西和县城):南北朝时氐族仇池国的东大门,《魏书》记载北魏太平真君四年(443年)“皮豹子讨仇池,次建安城,大破之”,城垣基址至今可见民族政权拉锯的痕迹。

三、历史功能:金戈与商路的双重交响

(一)军事走廊:改写历史的战略通道

蜀汉北伐的“断陇跳板”:诸葛亮首次北伐借祁山道快速进兵,旬月内收降三郡,震动关中;第四次北伐以祁山堡为据点,以木牛流马解决粮草运输,展现“先取陇右、再图关中”的战略构想。

民族政权的博弈舞台:氐族杨氏以祁山道为命脉,建立仇池国(296-553年),“东据建安、西守宕昌”,与北魏、南朝梁在此对峙近三百年,留下“建安之战”“西县攻防”等诸多战例。

(二)文明纽带:跨地域交流的隐形桥梁

陇蜀物资的互通动脉:三国时期,蜀汉经此北运蜀锦、漆器,《诸葛亮集》载“今民贫国虚,决敌之资,唯仰锦耳”,蜀锦沿此道输入长安,再经丝绸之路远销西域;陇右“良马”(如唐代“河曲马”前身)南下,成为蜀汉骑兵的重要来源,《华阳国志》记“西县出良马,岁输千匹于蜀”。

文化融合的基因载体:西和县八佛崖石窟(开凿于北魏至唐代),部分佛像衣饰吸收氐族窄袖特征;当地“乞巧节”(国家级非遗)融合中原少女乞巧习俗与氐羌歌舞,方言兼具陇右秦腔的豪放与巴蜀语调的婉转,皆为古道催生的文化混血。

四、古迹今貌:时光淬炼的文明切片

(一)历史遗存:触摸千年的印记

祁山堡武侯祠:中轴线上“拜殿—正殿—寝殿”布局完整,正殿诸葛亮像依《三国志》“身高八尺,容貌甚伟”塑造,两侧姜维、王平像为后世补塑,再现蜀汉北伐的核心将领阵容;

沮水峡栈道遗址:200余处方形石孔整齐嵌于岩壁,部分孔眼内残留明清时期木梁炭化残段,实证古人“凿壁插梁、铺板为路”的筑路技术;

木门道古战场:峡谷入口立“张郃殁处”碑,道旁土丘传为张郃墓,虽经千年风化,狭谷地形仍可还原“设伏歼敌”的战术地理。

(二)现代新生:古道的当代叙事

交通迭代:国道G7011十天高速大体沿祁山道走向修建,礼县段可见现代公路与古道遗址并行,部分老石桥沿用古代石拱工艺,形成“古今交通同框”的奇观;

文旅开发:礼县推出“重走祁山古道”徒步路线,全程68公里串联祁山堡、卤城遗址、木门道,设置三国文化标识牌80余处;西和县修复青泥河栈道2公里,复原“悬崖栈阁”场景,供游客体验古人行路之难。

祁山道,这条隐于秦岭褶皱中的千年古道,用河谷书写连通,以关隘记录争衡,借商贸孕育融合。它是诸葛亮“断陇”战略的地理依托,是氐汉文明共生的历史舞台,更是中国古代“因势利导”交通智慧的活化石。当今日的脚步叩响斑驳的石阶,那些沉默的关隘、悬空的栈孔、风蚀的碑刻,正以最质朴的方式,诉说着人类文明在险峻中开拓、在碰撞中生长的永恒主题。(文/党双忍)

2025年7月8日于磨香斋。