蜀陇古道:连接川陇的文明纽带

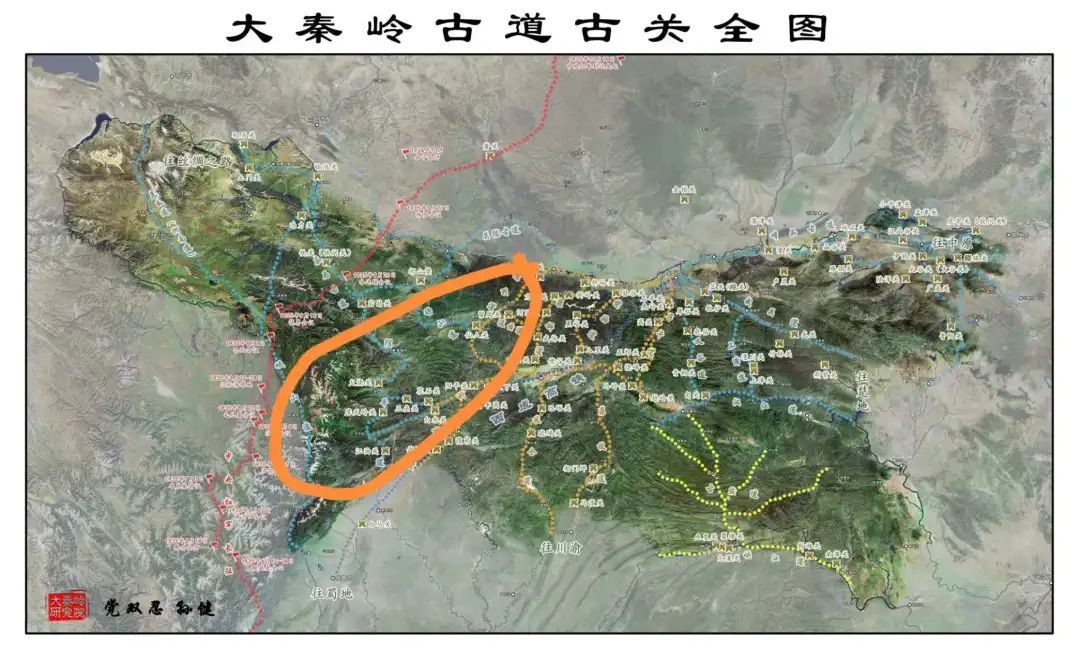

蜀陇古道,是指从四川盆地经秦岭西段、米仓山西延部分连接甘肃陇右(今甘肃东南部)的交通网络,核心涵盖祁山道、阴平道、陈仓道西延段及岷山道,形成“主线贯通、支线辐射”的立体交通体系。这条跨越川陕甘三省的古道,既是军事博弈的“陇蜀咽喉”、商贸互市的“西北动脉”,更是农耕文明与游牧文明在岷山褶皱间编织的文化纽带。

一、历史脉络:在多元通道中见证文明互动

1. 军事战略的“陇蜀咽喉”

祁山道:北伐征途的首善之选

祁山道北起甘肃礼县祁山堡,南至四川广元,沿西汉水河谷蜿蜒,实际通行里程约300公里。据《三国志·诸葛亮传》记载,蜀汉建兴六年(228年),诸葛亮首次北伐“身率诸军攻祁山”,此为明确经祁山道的军事行动。后续北伐因地理与后勤因素多改走他道,故其军事价值集中于曹魏对峙初期。木门道地处祁山道北段,《天水县志》载其“两山夹峙,中为深谷”,魏将张郃在此中箭身亡,成为伏击战的经典地理样本。

阴平道:奇袭路线的军事奇迹

三国魏景元四年(263年),邓艾率约1.7万奇兵从阴平道(今甘肃文县至四川江油)穿越无人区,经250公里险峻山路“裹毡而下”奇袭成都。此道最险处摩天岭海拔2227米,《三国志》“山高谷深,粮运将匮”的记载,与现代考古发现的唐宋栈孔群相印证,展现了极限地形下的军事开拓。

岷山道:岷山褶皱中的隐秘战线

岷山道以甘肃岷县为起点,向南经宕昌、舟曲,翻越岷山主峰(海拔4000+米)至四川九寨沟、松潘,全长约280公里。先秦《禹贡》“岷山导江”暗示其早期开发,汉代刘秀“发陇西、天水、蜀郡兵”或经此道入蜀。唐宋时期,北宋“熙河开边”在此开道置堡,南宋吴璘抗金分守岷州诸隘,使其成为主线防御的重要支线。

2. 商贸互市的“西北动脉”

陈仓道西延段:丝路南缘的蜀陇联结

陈仓道自宝鸡向西经甘肃徽县、成县抵达陇右,成为蜀地漆器、蜀锦北运的重要通道。甘肃武威雷台汉墓出土的“五星出东方利中国”蜀锦,印证了此道作为丝绸之路“支线补给”的历史作用,物资经此转至河西走廊远销西域。

茶马古道上的陇蜀茶香

唐宋时期,蜀陇古道形成“蜀茶陇马”双轨贸易:祁山道输送“纲茶”至秦州,岷山道运输“散茶”至吐蕃部落。成州、武都等地的茶场、马市兴盛,《宋会要辑稿》记载的“岁市马万匹,运茶百万斤”,在此转化为“安化古镇”茶商大院、宕昌马帮客栈的具体遗存。

岷山道:农牧文明的早期接触带

早于制度化茶马贸易,岷山道已成为陇右农耕区与川西北游牧区的“隐性商道”。临潭出土的蜀汉钱币、唐代蜀锦,见证了早期物资交换;宋代以后,汉商与吐蕃在此“以茶换马”,宕昌“汉藏双语民谣”记录了跨民族交易细节,成为文化融合的活态证据。

二、地理密码:在立体地形中开拓多元路径

1. 核心线路的地理特征

祁山道:河谷文明的天然走廊

祁山道沿西汉水河谷展开,北段经祁山堡(海拔1500米)入陇南山地,南段经阳平关进入四川盆地。河谷形成天然通道,而木门道等隘口“仅容单骑”,体现“通途与天险并存”的地理特性,成为历代兵家必争之地。

阴平道:极限地形的生存智慧

阴平道摩天岭段依附崖壁开凿,部分路段需栈道通行。邓艾军“凿山通道,造作桥阁”的记载,与青川县唐宋栈孔群相呼应,展现了古人在垂直高差千米的山地中,以“栈道+碥道”突破地理极限的工程能力。

岷山道:高海拔隘口的极限通行

岷山道北段经铁尺梁(海拔3500米)、分水岭(海拔3300米)等高海拔隘口,冬季积雪深达2米,仅夏季可通行;南段沿岷江支流开凿悬空木栈(如宕昌官鹅沟遗址)。其“季节性+高风险”特性,使其成为历史上的“应急通道”,依赖“牦牛驮运”“人背肩扛”等方式运输。

2. 工程技术的地域分异

蜀陇古道因地形差异形成多元技术体系:

祁山道与阴平道:以“火焚水激”法开凿栈道(如成县《西峡颂》记载),辅以石砌护坡,适应河谷与绝壁地形;

岷山道:在高海拔隘口采用“火烧冰融”法崩解岩体,堆砌石块形成台阶式道路;跨谷处编藤为桥,后演变为铁索桥(如松潘普济桥);沿线设“帐驿”,以牦牛毛毡搭建,适应游牧区补给需求。

三、文化遗产:在主线与支线间层积历史

1. 物质遗存:从主线重镇到支线遗迹

祁山堡武侯祠:礼县祁山堡现存明清建筑,堡内汉代夯土城墙与武侯祠“六出祁山”壁画,成为三国军事文化的象征;

西峡颂摩崖石刻:东汉《西峡颂》详细记载郙阁栈道修缮过程,与《石门颂》《郙阁颂》并称“汉三颂”,是研究汉代栈道的“文字化石”;

阴平古道栈孔群:青川县白龙江畔的唐宋栈孔(深30-50厘米),残留松木桩芯,见证了栈道技术的千年演进;

岷山道关键节点:岷县二郎山古城(宋代茶马司遗址)、宕昌哈达铺唐代栈孔、松潘古城“镇羌门”石刻,分别记录了岷山道在军事、商贸、卫所制度中的历史角色。

2. 非物质传承:多元文化的声音记忆

背夫号子与民间歌谣:蜀陇古道背夫号子融合汉语与少数民族语言元素,如岷山道《岷山号子》的“哎——嗦呀啦”衬词,体现跨民族协作;陇南《祁山谣》、宕昌《茶马歌》等民谣,以韵律保存了马帮行进与交易规则。

戏曲与传说:川剧《阴平道》、甘肃秦腔《邓艾渡险》演绎三国奇袭战例;岷县《羌汉茶马缘》传说,讲述汉商与吐蕃头人结谊故事,折射古道的民族融合功能。

四、当代价值:从历史褶皱到文明新篇

1. 申遗进程与遗产保护

蜀陇古道于2022年列入《中国世界文化遗产预备名单》,甘肃境内登记遗址89处,四川38处,涵盖祁山道、阴平道、岷山道等线路。礼县祁山堡、成县西峡颂、宕昌哈达铺遗址纳入大遗址保护,2021年启动的阴平古道、岷山道联合考古,首次披露13处唐宋栈阁与5处汉代帐驿遗迹。

2. 文旅融合与精神解码

沉浸式体验项目:礼县“祁山堡三国文化产业园”复原古战场,青川“阴平古道徒步路线”标注邓艾军轨迹,岷县“岷山道马帮文化节”重现牦牛驮运场景;

文明互鉴的历史启示:古道“多线并存、主辅互补”的路网思维,为当代“一带一路”提供参照——从古代茶马互市到今日中欧班列,其核心价值始终在于打破地理与文化壁垒,在差异中编织联结。

蜀陇古道的千年兴衰,是一部人类挑战地理极限的开拓史:祁山道见证了农耕文明的军事智慧,阴平道书写了奇袭战的地理传奇,岷山道则在高海拔隘口中架起农牧文明的早期桥梁。这些主线与支线共同构成的交通网络,不仅是物资运输的通道,更是文化融合的催化剂——三国时期的金戈铁马、唐宋年间的茶马驼铃、今日的文化遗产保护,始终围绕着“联结”这一核心命题。当我们凝视岷山深处的古栈孔、聆听跨民族的背夫号子,看到的不仅是具体的历史场景,更是一个文明在困境中创造联结的永恒渴望。这种渴望,如同西汉水与岷江的滔滔流水,穿越千年褶皱,奔向人类命运共同体的未来。(文/党双忍)

2025年7月7日于磨香斋。