荔枝道:秦岭巴山间的鲜甜陉途

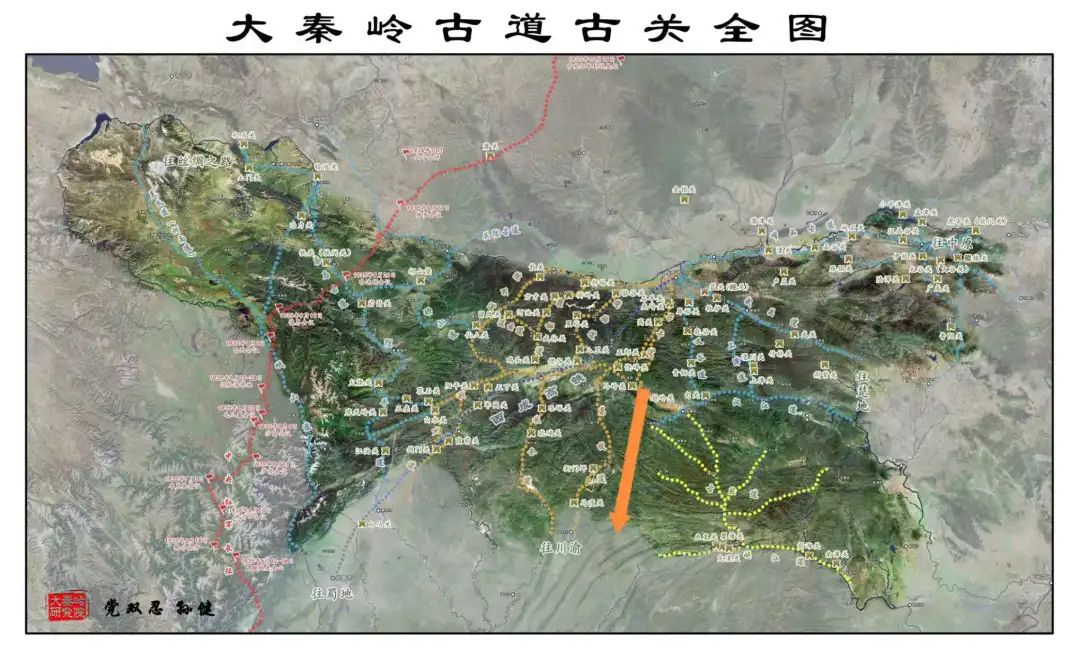

在秦岭与巴山的双重褶皱中,荔枝道如一条因味蕾需求而编织的交通网络,北起长安(今西安),南至涪州(今重庆涪陵),迂回里程约900公里。这条以唐代荔枝运输闻名的古道,并非独立开辟的新路,而是整合秦汉巴山古道、借用子午道南段的“功能型通道”——它在秦岭沿用成熟驿网,于巴山优化既有河谷路线,形成连接长安宫廷与巴蜀荔园的“鲜果专线”,更在千年时光中见证了人类对运输效率的极致追求。

一、地理脉络:古道网络的功能型整合

荔枝道的走向体现了“利用为主、局部开凿”的务实智慧,核心段呈现“北借子午、南循巴谷”的复合特征:

(一)北段:子午道南段的功能延伸

荔枝道北出长安,经子午道南段(长安至洋州,今陕西洋县)南下,此段依托唐代已有的驿传基础:

子午道的历史定位:作为秦汉尝试开凿、唐代完善的秦岭通道,子午道南段(洋县以北)因地势较缓成为首选,唐代设“子午驿”“洋州馆驿”,承担人员与轻物资运输,其栈孔(洋县段现存汉代至唐代150余处)为荔枝道提供了成熟的通行条件;

鲜果运输的起点转换:长安出发的荔枝运输队在洋州进行首次整备——涪陵本地荔枝(非岭南品种,见《杨太真外传》)在此换用山地适应性更强的马匹,结合“带叶折枝+蜡封竹筒”保鲜技术(据涪陵桂溪唐代窖藏陶罐残留物检测),正式进入巴山段。

(二)南段:巴山断裂河谷的路线优化

从洋州东南行,荔枝道沿大巴山断裂带的州河、渠江流域展开,形成“水陆接力”的高效动线:

萼山垭口(万源市):川陕分界的天然隘口(海拔1500米),利用洵河支流形成的“V”型峡谷降低攀爬难度,岩壁唐代栈孔(间距1.8米)多为利用秦汉旧孔修缮,现存200余处,印证“三十里一驿”的唐代驿传规制;

水陆分流网络:过达州后分两支,西支顺州河入渠江,经渠州(今四川渠县)漕运至合州(今重庆合川)转涪江,东支经乐温县(今重庆长寿区)陆路南下,最终在涪陵汇合——水运借助“湿沙固枝法”(宋代“竹笼护果”的雏形),陆运依赖驿站接力,实现“山地不阻其速,水路不损其鲜”。

《舆地纪胜》所谓“涪陵荔枝三日达长安”,实为文学性概括。据严耕望《唐代交通图考》,实际运输需5-7日,其效率源于对既有河谷路线的优化,而非全新开辟。

二、关隘体系:效率导向的节点布局

荔枝道的关隘并非孤立存在,而是嵌入古代交通网络的功能节点,兼具传承与创新:

(一)共通枢纽:洋州(今洋县)的双重属性

子午道旧驿的功能升级:唐代“洋州馆驿”原属子午道体系,因荔枝运输增设“鲜果暂存窖”,利用秦岭冷泉维持低温(窖深2米,年均温12℃),其遗址出土的唐代“急递”铜铃(铃身无“荔枝”铭文,为通用驿传器具),显示驿站的多功能性;

分道标志的实物证据:驿前现存清代石碑(复刻唐代形制),阴刻“南入巴渝”指向荔枝道,北刻“北达长安”连接子午道,体现“一驿两途”的交通格局。

(二)巴山专属节点:鲜果运输的效率保障

1. 萼山垭口驿铺(万源市)

唐代设“急递铺”,据《唐六典》,每铺备马12匹,驿卒凭“绛色信符”(唐代官方急递凭证)换马,实现“日行百十里”;

岩壁“荔枝急递”摩崖为清代补刻,但其密集拴马石孔(深5厘米)和宋代驿卒墓群(出土荔枝核遗存),仍可印证此处作为川陕换马节点的重要性。

2.乐温县治(长寿区邻封镇)

唐代涪州荔枝主产区的管理中心,《元和郡县图志》载“乐温产荔,肉厚核小”,地方官负责核验贡品,形成“采摘—封装—起运”链条;

出土的唐代陶罐(内壁残留树脂类密封物)显示,保鲜技术为“蜡封隔氧”,与同时期扬州漕运鲜果技术一致,体现唐代保鲜技术的跨区域应用。

(三)水陆转换枢纽:渠江渡(渠县三汇镇)

依托渠江“黄金水道”,唐代设“江运驿”,船工采用“湿沙固枝法”,将荔枝枝桠固定于船舱湿沙层,外覆蕉叶保湿,实现“水路三日,果不脱枝”,弥补山地运输的颠簸损耗。

三、历史功能:鲜果驱动的制度创新

荔枝道的兴盛,本质是唐代驿传系统对特殊需求的响应,其创新集中于节点效率与技术适配:

(一)驿传制度的针对性优化

优先级保障:荔枝运输享有“急递”特权,据《唐会要》,驿卒可使用“金字牌”优先换马,虽无“黄旗通行”,但“闻声让道”的警示机制(通过铜铃实现)确有记载;

驿站密度提升:全程设驿站50余处,驿距压缩至25-30里,较普通驿道缩短5里,配合“换马不换卒”的接力制,将运输效率提升20%。

(二)南北交流的隐性通道

技术传播的载体:长安的果品保鲜技术(如蜡封法)随驿传南下,促进巴蜀荔枝种植业发展;蜀地的竹木加工技艺北上,影响秦岭栈道的建造——万源丁木沟栈道的“双层架梁法”(宋代修缮时采用),即吸收了巴蜀干栏式建筑经验;

文化交流的媒介:驿卒口耳相传的长安乐舞(如胡旋舞片段)与巴渝民歌(如竹枝词)在道途中融合,形成独特的“驿道调子”,至今留存于达州民间音乐中。

(三)军事功能的偶发应用

南宋吴璘守蜀时,曾短期借用荔枝道支线转运粮草,据《宋史·食货志》,宋代涪州荔枝“岁贡百担,皆经此道”,成为朝廷与地方互动的“味觉纽带”。

四、古迹今貌:历史细节的科学还原

(一)遗存实证:去伪存真的考古发现

子午道南段栈孔(洋县段):现存汉代栈孔占比70%,唐代修缮痕迹明显,出土的唐代陶片印证了驿站的多功能使用;

涪陵“贡园”遗址:唐代陶罐内壁蜂蜡层厚0.5毫米,与西安何家村窖藏出土的唐代银罐密封技术一致,证明保鲜技术的官方通用性;

万源萼山垭口:清代摩崖与唐代驿铺遗址重合,成为历史记忆的层积见证。

(二)现代启示:古道价值的多维转化

考古新视角:2023年发现的宋代驿铺遗址中,出土带有“涪州贡荔”墨书的竹篾包装残片,证实宋代对唐代运输体系的继承;

文旅新表达:涪陵“荔枝古道文化节”复原“蜡封竹筒”“驿站换马”等唐代流程,西安子午峪“驿道徒步”项目标注历史变迁;

农业传承:以长寿区宋代荔枝古树基因为基础,培育的“涪荔1号”通过现代冷链实现“48小时鲜达”,延续了千年鲜果运输的效率追求。

荔枝道的真正魅力,在于它是古代交通网络的“功能补丁”——通过整合既有路线、优化节点效率,满足特定时代的需求。当我们剔除文学滤镜,看到的是更真实的历史:在秦岭巴山的褶皱间,人类用智慧将地理障碍转化为运输优势,让巴蜀的荔枝香,成为盛唐文明的味觉注脚。这种务实的创新精神,恰是古道留给今人的永恒启示。(文/党双忍)

2025年7月7日于磨香斋。