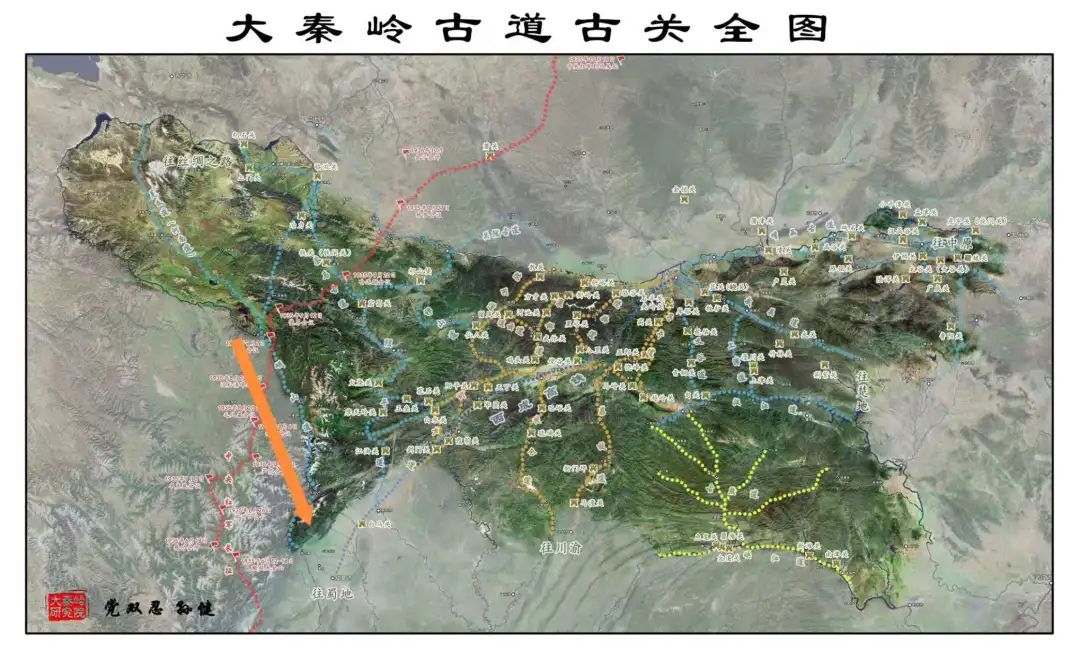

岷山道:横断山间的文明脐带

在横断山脉与秦岭西段的褶皱深处,岷山道如一条青铜脐带,将四川盆地的富庶、青藏高原的雄浑与河西走廊的苍凉紧紧相连。这条北起兰州、南至成都的千年古道,自先秦时期便在重山峻岭间凿刻出文明交流的轨迹。从新石器时代马家窑文化的南传,到唐代松州战马的北输;从明代茶马司的茶引纷飞,到今日成兰铁路的隧道贯通,岷山道始终以“连接”的姿态,见证着中华文明在多元地理中的共生共荣。当岷江号子的余音掠过九寨沟的海子,当G213国道的车灯照亮腊子口的峭壁,这条“横断山的文明脐带”,正以新的方式续写着通途传奇。

一、地理格局:立体山河的文明通道

岷山道的神奇,在于它用2000公里的蜿蜒,串联起四种截然不同的地理单元,每一段都承载着独特的自然密码与人文记忆:

1. 岷江峡谷段:从天府到高原的垂直跨越(成都→松潘)

都江堰:文明与自然的千年契约

秦代李冰父子修建的无坝引水工程,以“深淘滩、低作堰”的智慧,将岷江分为内江与外江,既解成都水患,又为岷山道提供了最早的航运起点。紫坪铺水库的波光里,汉代“临邛冶铁”的陶片仍清晰可见——邛崃的铁器通过岷江水运至松潘,再换马北上,印证了《史记·货殖列传》中“汶山之下,沃野千里,其地饶铁”的记载。

叠溪海子:地质运动的文明印记

1933年叠溪7.5级地震形成的海子群,倒映着唐代“松州卫”的残垣。现存松潘古城墙(唐代始建,明代扩建)高10米,墙砖上“松潘卫”汉文铭文与藏文经咒并存,见证了汉藏民族在建筑材料上的共享与融合。考古发现,城墙夯土中夹杂的吐蕃陶片,揭示了民族交融的微观图景。

2. 若尔盖草原段:湿地与文明的共生舞台(松潘→若尔盖)

黄河九曲第一湾:文明的十字路口

海拔3500米的若尔盖湿地,唐代称“河曲”,是吐谷浑“青海道”与岷山道的交汇点。新石器时代马家窑文化的彩陶碎片(距今5000年)在此出土,其蛙纹图案与成都平原宝墩文化的太阳纹遥相呼应,证明早有先民沿岷山道进行技术传播。夏季的花湖湿地,牧人帐房与唐代“河曲马”的嘶鸣,续写着“水草丰美处,自有通途生”的自然法则。

日干乔大沼泽:红色记忆与古道重叠

1935年红军长征穿越的“死亡沼泽”,如今已成为国家湿地公园。沼泽边缘的藏寨中,老人仍能传唱《牦牛革命歌》,歌词里“跟着红星过岷山,马帮踏出胜利路”,将古道的军事功能与红色历史熔为一炉。红军在此牺牲的战士多陷入泥炭层,而当地牧民曾用牦牛群为部队引路,成为汉藏民族共同书写的英雄史诗。

3. 迭山峡谷段:江河切割的文明栈道(若尔盖→迭部)

白龙江畔的青铜密码

迭部峡谷出土的战国羌人青铜短剑(现藏甘肃省博物馆),其菱形纹饰与成都平原巴蜀戈如出一辙,证实了先秦时期“蜀羌互市”的存在。唐代“河南道”摩崖石刻(贞观十五年刻)记载使臣杨凝“持节过此,开边市以通羌藏”,与《旧唐书·吐蕃传》中“唐蕃会盟,互市于岷山之阳”的记载相互印证,揭示了古道作为“边贸走廊”的官方定位。

腊子口天险:一夫当关的文明隘口

30米宽的腊子口峡谷,两侧绝壁千仞,1935年红军在此突破国民党防线。藏民传说此关在宋代便是“茶马古道”必经之地,“腊子”藏语意为“神门”,恰合古道“险中求通”的精神隐喻。明代设“腊子口巡检司”,驻兵百人,其战略地位在《甘肃通志》中亦有明载。

4. 洮河河谷段:农耕与游牧的文明纽带(迭部→兰州)

岷州卫:茶马互市的巅峰见证

明代岷州卫(今岷县)作为“茶马互市总榷场”,出土的波斯银币与藏文《茶马交易碑》记载“每岁以川茶十万担,易西马万匹”。洮河岸边的“达子沟驿”残墙,砖块上的“陕甘茶马”戳记,诉说着驿传盛景。《明会典》载,岷州卫年收茶引13万道,占全国茶马贸易的30%,足见其枢纽地位。

黄河岸边的文明合流

岷山道与丝绸之路主干道在兰州交汇。明代肃王墓出土的蜀锦残片,其“五星出东方利中国”纹样经岷山道西传,印证了“南方织锦—高原转输—西域流通”的协作模式。敦煌藏经洞唐代文书记载的“岷山道商队”,成为跨地理单元协作的实物例证。

二、历史脉络:冲突与共生的千年史诗

岷山道的千年演变,是一部“冲突催生连接,连接促进共生”的文明史:

1. 先秦至汉:部族迁徙与帝国开拓

新石器时代的文明预演

营盘山遗址(距今5500年)出土的彩陶纺轮与甘肃马家窑文化陶器成分相似,证明技术传播早于文献记载。商周三星堆青铜神树的矿物成分与若尔盖铜矿吻合,暗示古蜀王国通过岷山道获取高原矿产。

秦汉边疆治理

汉代设“湔氐道”(今都江堰至松潘),《汉书·地理志》载“岷山在西,江水所出”,正式纳入中原版图。张骞西行见“蜀布、邛竹杖”,推测经岷山道转青海道西传,直接催生汉武帝“通西南夷”战略。

2. 唐宋至明清:茶马互市与帝国经略

唐代“河曲道”的黄金时代

贞观年间,松州都督府屯兵五万,形成“岁调陇右战马万匹”的补给线。杜甫《松州行》中“山从人面起,云傍马头生”,描绘了唐军马队穿越岷山的艰险。吐蕃使团经岷山道至成都求“蚕种及匠人”,见证技术交流。

明代制度创新

朱元璋设“茶马司”,推行“以茶驭蕃”政策。松潘茶马司年易马达1.2万匹,占西北战马需求的40%。商队从雅安驮茶至松潘换“河曲马”,形成“接力运输”模式,岷山道成为国防命脉。

3. 现代转型:从马帮到动脉

抗战生命线

1937年后,岷山道成为重庆连接西北的陆路。每月3000余辆汽车经G213国道运输物资,“岷山难,难不倒中国人”的标语至今刻在迭部公路养护站石墙上。

成兰铁路:新时代的隧道交响

2025年通车的成兰铁路,42公里平安隧道穿越岷山主峰。施工中唐代陶片与盾构机“相遇”,2025年通车后,成都至兰州车程将缩至4小时,铁路预留“生态窗口”,保障大熊猫迁徙与高铁运行互不干扰。

三、文化遗产:活态档案中的文明密码

岷山道的每一块岩石、每一声号子,都是文明的活态档案:

1. 考古遗址:石头上的对话

卡约文化与古蜀文明

青海湟水流域的卡约文化青铜短剑与金沙遗址青铜戈共享“双圆纹”装饰,松潘唐代城墙基址中中原瓦当与吐蕃兽面纹砖并存,揭示“文化杂交地带”的独特价值。

茶马司制度遗产

松潘茶马司遗址石槽上的马牙咬痕、岷县碳化茶饼,印证了“验马定等”“评茶分级”的古代贸易标准,成为国际贸易标准化的早期实践。

2. 宗教建筑:信仰与地理共生

郎木寺壁画

明代《岷山道行程图》标注藏汉双语地名,商队与僧侣相向而行,体现“商贸与宗教并行不悖”的古道生态。

报恩寺风铃

平武报恩寺檐角108枚铁马风铃刻“岷山道”三字,铃声与岷江号子韵律暗合,寺内壁画将都江堰、松潘古城纳入一图,展现“山川相连”的宇宙观。

3. 非遗传承:声音里的基因

岷江号子

阿坝州号子分“平水调”“急滩调”,唱词保留古蜀语词汇,如“滩过三湾水又急”,尾音如三星堆神树鸟纹曲线。2023年老船工扎西尼玛的演唱被录入“中国非遗声音库”。

藏羌碉楼

理县桃坪羌寨23座明清碉楼用岷山片麻岩砌成,窗洞设计契合瞭望需求,部分刻藏文六字真言与汉文吉祥语,是多民族共守古道的见证。

四、现代价值:传承中生长的文明动脉

岷山道以三种姿态续写传奇:

1. “一带一路”的立体枢纽

中欧班列高原支线

成都—兰州—汉堡线路2023年货运量突破10万标箱,雅安藏茶与德国精密仪器经岷山道流转,古道升级为“国际物流通道”。

南向冷链通道

2024年开通的“北部湾—岷山道—成都”冷链专列,实现东南亚榴莲与岷山虫草的“时空压缩”,古道“连接”基因焕发新生。

2. 生态保护的文明自觉

大熊猫国家公园

23条生态廊道让G213国道与熊猫迁徙路线互不干扰,唐家河保护区红外相机记录大熊猫与羚牛共饮古道遗址旁,展现“道退生态进”的反思。

若尔盖湿地重生

2023年“岷江源生态补水”工程年输水1.2亿立方米,干涸花湖重现生机,牧民转产为生态管护员,以传统智慧守护古道根基。

3. 文旅开发的文明叙事

八日自驾环线

“成都—九寨沟—若尔盖—甘南—兰州”环线串联5处世界遗产,游客在松潘古城听茶马故事,在郎木寺观数字投影的《岷山道行程图》,历史资源转化为富民资本。

数字博物馆

VR技术还原唐代商队穿越叠溪峡谷的场景,用户可“触摸”虚拟茶引、“骑乘”河曲马,小程序“古道寻宝”用户突破50万,传统文化在数字时代焕发活力。

五、学术争议:考证中的文明思辨

岷山道的研究始终伴随思辨:

1. 名称之辨

“河南道”与“岷山道”

南北朝因吐谷浑称“河南道”,唐宋后中原王朝以地理坐标命名“岷山道”。名称并存反映“区域政权与中央王朝视角”的历史叠加。

2. 路线之考

红军长征与古道重叠

卫星遥感显示,腊子口—哈达铺段85%与明代驿道重合,修正了“长征路线独立于古道”的传统认知,揭示军事行动对交通线的依赖。

站在岷山主峰雪宝顶俯瞰,岷山道如银线在群山中若隐若现:北段连接黄河文明的厚重,南段流淌长江文明的灵秀,中间是游牧文明的辽阔。从石器时代的陶罐迁徙到高铁穿行,这条脐带从未停止生长——它用地震后的重建证明韧性,用湿地修复展现自觉,用中欧班列鸣笛宣告开放。当九寨沟的海子倒映雪山星空,我们终悟:岷山道的奇迹不在穿越重山,而在让文明在碰撞中学会共生。正如羌笛与秦箫曾在松潘和鸣,今日藏歌与秦歌仍在G213国道共振——这,便是岷山道留给世界的永恒启示:最好的通途,永远是连接彼此的心灵之道。(文/党双忍)

2025年7月9日于磨香斋。