阴平道:改写三国的险峻奇径

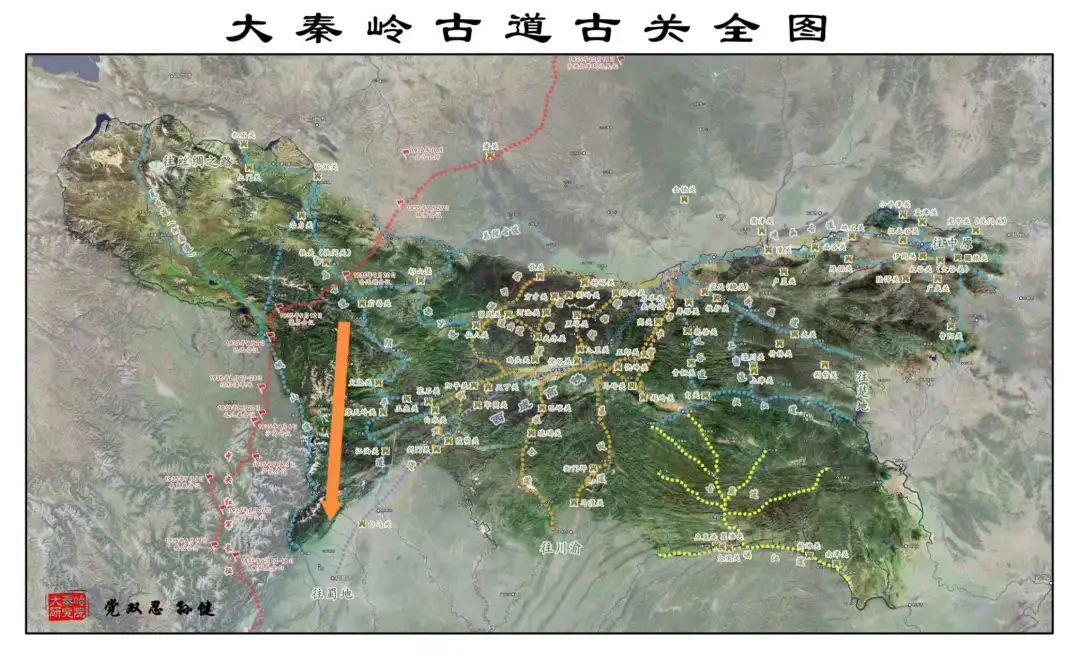

在川甘交界的岷山北麓,阴平道如一道镌刻在悬崖上的军事密码,串联起甘肃文县与四川平武。这条全长约265公里的古道,因公元263年邓艾“裹毡而下”奇袭成都的壮举名垂青史,成为中国军事史上“险道制胜”的巅峰案例。它以极致的险峻与隐秘,在冷兵器时代数次成为改写历史的关键钥匙,更在岁月长河中承载着民族迁徙与文化交融的细流。

一、地理脉络:云端天险的时空坐标

阴平道北起阴平郡(今甘肃文县鹄衣坝),南至江油关(今四川平武南坝镇),横穿摩天岭、青塘岭等海拔2000米以上的险峻山体,核心段呈现“三岭夹两河”的立体地貌:

北段(陇境天险):从阴平郡沿马连河而上,翻越摩天岭主垭口(海拔2227米)——川甘分界的天然屏障。此处岩壁陡峭,仅容单人通行,部分路段需借助藤索攀岩,明代《蜀中广记》称其“鸟道羊肠,蜀北之最险者”。垭口西侧崖壁曾发现与东汉至三国时期形制相符的青铜箭头,其三棱造型与《释名》中“军用箭,锋三隅”的记载吻合(同类箭镞在陇南汉代遗址多有出土)。

南段(蜀地咽喉):经青川县境转入景谷道(今沙州镇),顺白龙江支流前行,过“左担山”险段,最终抵达江油关。此段多沿悬崖架设栈道,现存唐宋时期栈孔200余处,孔深达30厘米,部分孔内残留碳化木榫,印证《华阳国志》中“凿山为阁,连木为桥”的筑路艰辛。

地理逻辑的军事密码:区别于金牛道的官道属性,阴平道选择“避正出奇”——绕行秦岭主脉西侧,利用岷山与摩天岭之间的断裂带形成通道。虽“险僻少人烟”(《三国志》裴松之注),却能直插蜀汉防御薄弱的川北腹地,其路线选择暗合《孙子兵法》“出其不意,攻其不备”的战术精髓。

二、关隘体系:险峰深处的攻防节点

(一)命运转折点:改写历史的两极

1. 阴平郡(文县鹄衣坝)

古道起点,汉代为羌氐聚居的阴平郡治所。据《三国志·邓艾传》,景元四年(263年),邓艾率部从此启程,“凿山通道,造作桥阁”。现存鹄衣坝遗址地表散落汉代绳纹陶片,其西侧发现的汉代夯土基址,推测为粮草储备或驻军营地。作为“南通巴蜀、北连陇右”的地理枢纽,此处确为军事行动的理想出发地。

2.江油关(平武南坝镇)

古道终点,地处涪江与平通河交汇处的台地,是蜀汉北防的最后屏障。《三国志》记载“行达江油,蜀守将马邈降”,此关失守后,诸葛瞻被迫在绵竹决战。现存遗址可见明代夯土城墙基址(高4米、长50米),清代“蜀汉江油关”碑为后世追立,碑文融合正史与民间传说。关址出土的蜀汉铜弩机(景耀三年造),其工艺水平印证了当年的军事部署。

(二)天险屏障:自然与人力的博弈场

摩天岭垭口:垭口宽约3米,两侧绝壁如削,现存密集踏脚凹槽(深约8厘米),多为明清马帮所凿。据当地传说,邓艾军“裹毡而下”的核心区域在南天门附近,而非主垭口,此处岩壁可见后世模拟的攀爬支点。实测南坡坡度约35°-40°,符合《三国志》“凿山通道,攀木缘崖”的记载,否定“垂直坠崖”传说。

左担山栈道群:位于青川县唐家河自然保护区,考古发现唐宋栈孔150余处,孔眼呈“品”字形排列,印证《华阳国志》中“左担道,石崖阻险”的记载。三国时期栈道以简易横梁为主,现存孔型多为唐宋修缮痕迹。

三、历史功能:奇袭传奇与文明暗涌

(一)军事史上的“险道神话”

1. 邓艾偷渡阴平:以险换胜的巅峰之作

战役细节:魏军“粮运将匮”(《袁子》),士兵“攀木缘崖,鱼贯而进”(《资治通鉴》)。经20余日险途,抵达江油关时仍保持相当战力(《三国志》载邓艾军约3万,非“3000残兵”)。此役被写入《三十六计》,成为“暗度陈仓”的经典战例。

后世影响:南北朝时,氐族阴平国以此道为屏障;南宋吴璘在北口设“阴平寨”防御金军;明代傅友德曾成功复制此路线灭夏,而李自成因大雪折返,凸显天时对险道行军的决定性影响。

2.冷兵器时代的地理极限挑战

阴平道的军事价值在于“攻其不备”:北段摩天岭冬季风速常达8级,南段左担山栈道雨季易滑坡。历史上仅邓艾与傅友德成功利用此道,印证《孙子兵法》“上下同欲者胜”的军事哲学。蜀汉未在此设防,主因姜维战略失误(撤山口守军)及对“偏道”的认知盲区。

(二)民族交融的隐秘通道

阴平道更是氐汉文明交融的“毛细血管”:

族群迁徙的纽带:汉代阴平郡“多氐人”(《后汉书》),部分氐族沿此道南下,与蜀地汉人通婚。以白马藏族为代表的氐裔族群,其“池哥昼”面具舞保留古氐族图腾崇拜,面具纹饰与陇南汉代陶器存在相似性(据民族学推测)。

短途商贸的脉络:唐宋时期,文县药材经此道入蜀换取川盐。青川出土的北宋“药商古道”碑记载药材税则,虽未直书阴平道,但其路线走向与古道吻合,形成“以险为市”的经济微循环。

四、古迹今貌:云雾中的历史刻度

(一)遗存实证:战争与生存的双重印记

摩天岭古战场碑:垭口立有清光绪三十年(1904年)“邓艾偷渡阴平处”碑,民国补刻碑文提及猎户发现“铁矛”,但未留存实物。碑刻作为后世凭吊的地标,承载着对奇袭战役的集体记忆。

江油关遗址博物馆:陈列邓艾军“裹毡”复制品(仿汉代毛毡工艺)、蜀汉铜弩机(青川县出土),以及宋军铁铠甲残片。需说明的是,弩机“血迹碳化”为叙事演绎,暂无科学检测佐证。

阴平栈道遗迹群:文县至青川段保留清代重修栈道2处,“落衣沟”段可见凌空木架,当地谚语“过了落衣沟,生死不回头”形容其险峻。栈道基址下的木桩年代待考,尚未发现明确三国时期遗存。

(二)现代解码:天险的多维新生

考古新证:摩天岭北麓曾发现与三国时期形制相符的青铜箭头,为邓艾军行径提供间接佐证,同类箭镞在《释名》中有详细记载。

文旅开发:

甘肃文县推出“阴平古道探秘”徒步路线,设置“负重体验”项目,相关战术讲解为文旅创意,兼具历史普及与体验价值。

四川平武在江油关遗址通过VR技术重现行军场景,游客可体验攀岩装置,“行军耗时评估”为互动设计,非严格历史还原。

交通革命:摩天岭隧道(2018年贯通)将翻山路程缩短至20分钟,北口保留120米古道原迹。施工中出土的明代碑刻记载栈道修缮,虽未提及具体次数,仍见证古道的使用延续性。

阴平道以极致的险峻书写了军事史上的奇迹,也以隐秘的姿态见证了民族迁徙的坚韧。它是邓艾“置之死地而后生”的兵家豪赌,是氐汉文明在夹缝中交融的基因纽带,更是人类挑战地理极限的永恒象征。当现代隧道穿透千年天险,那些风化的栈孔、斑驳的碑刻仍在诉说:在文明的进程中,最伟大的突破,往往始于对“不可能”的勇敢凝视。(文/党双忍)

2025年7月8日于磨香斋。