黄土为根,华夏为心:中华文明从厚土深植到根脉贯通的千年演进

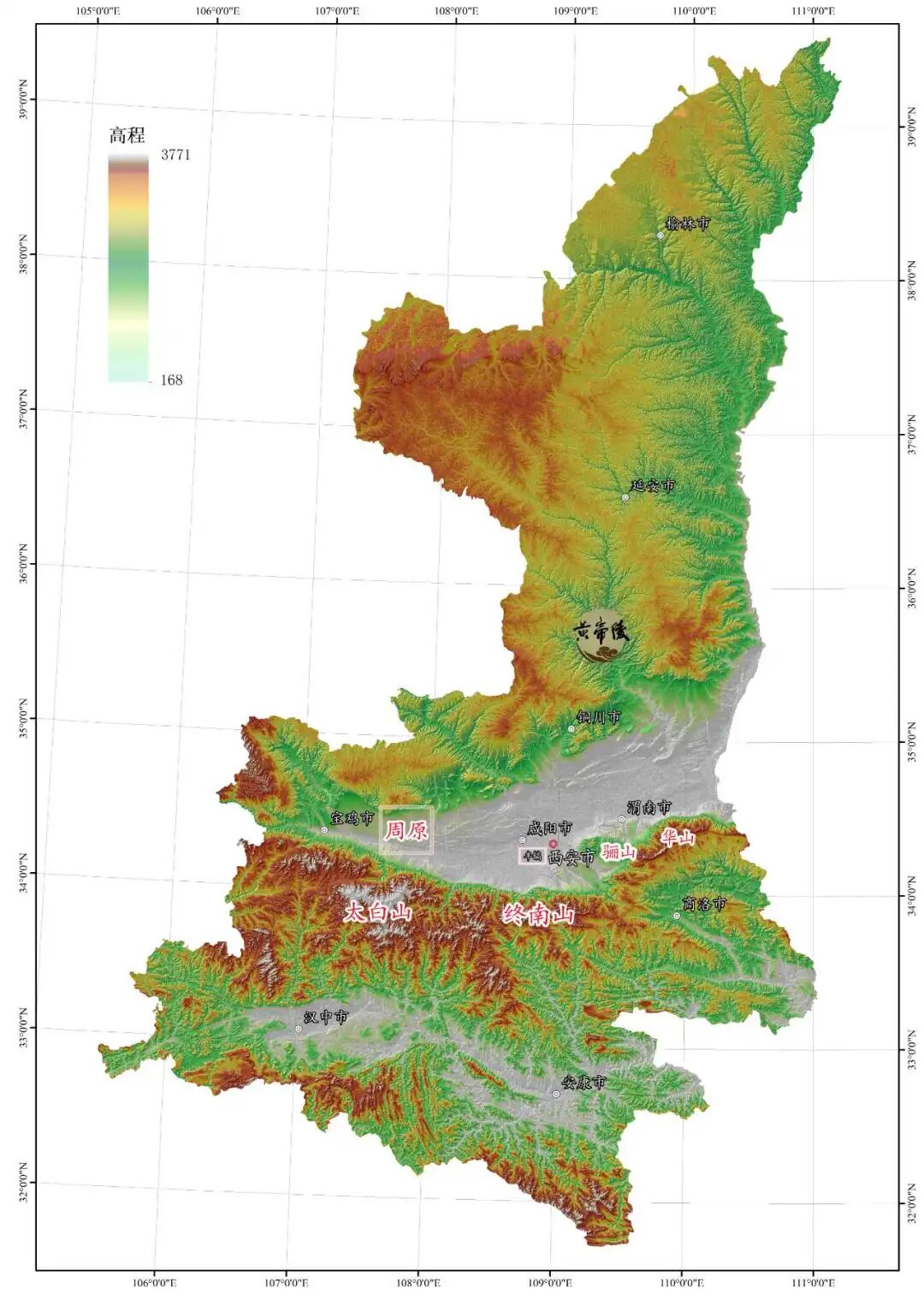

在华夏版图的腹心地带,黄土高原以厚土为基,北抵阴山、南至秦岭、东接太行,扎下文明最初的“根”;其南侧,秦岭横亘东西,西连高原、东接中原、南通巴蜀,织就文明生长的“脉”。从黄土的“深植”到秦岭的“贯通”,不仅是地理空间的呼应,更是一场文明在“根脉相依”中,从孕育、交融到升华为东亚精神核心的壮阔历程——黄土赋予文明“向下扎根”的厚重,秦岭赋予文明“向外生长”的通达,二者相济,终成搏动千年的“中国心”。

一、黄土根:厚土之上,文明的孕育与奠基

黄土高原的千沟万壑,从不是荒芜的注脚,而是文明在逆境中扎根的见证。这片黄河滋养的土地,土壤富含矿物质且质地疏松,虽形成纵横沟壑,却为早期农耕提供天然“温床”——先民无需深耕便可播种粟麦,在干旱与沟壑间炼就“与土共生”的智慧,埋下文明的第一粒种子。

祖脉之根:黄土深处的精神图腾

黄土高原上的桥山,黄帝陵静默矗立,早已超越陵墓的地理意义,成为中华民族追溯文化血缘的精神坐标。陵前苍劲古柏,传说为黄帝手植;虽无确凿史料印证,但考古显示,桥山一带新石器时代已有柏木人工栽培痕迹。这株古柏恰似“活的图腾”:根系深扎黄土,连接周原农耕土层;枝干虬劲如铁,承载“人文初祖”的集体记忆。它是“黄土根”的具象寄托,也是华夏文明的精神锚点。

农耕之基:厚土滋养的文化基因

周人兴起于黄土南缘上的周原(岐周),这片土地成为农耕文明的试验场。先民观黄土四季枯荣,测日月星辰轨迹,由此发展精耕农法,更从“土生万物、土纳万物”中提炼出“厚德载物”的哲学:以“礼”规范秩序,如黄土般稳定;以“乐”调和情感,如黄河般包容。《周易》的形成,与这般农耕实践和天地观察深度关联。“仰观天文,俯察地理”的认知方式,正是周人对黄土高原“天高地厚”的升华——黄土的“厚”与“稳”,由此融入华夏文化基因,成为文明“立得住”的根基。当这份“根性”深厚至此,文明便呼唤一条向外生长的“脉络”——秦岭,恰成为连接高原与天下的枢纽。

二、秦岭脉:枢纽之上,文明的跨越与交融

文明的生命力从不囿于封闭。当“根”深扎黄土,文明便向往更广阔天地。秦岭,这座横亘黄土高原南侧的山脉,成为连接“根”与“天下”的脉络:西接高原,东连中原,南通巴蜀,北通陕北,推动文明从“高原腹地”走向“四方辐辞”。

地理之跃:从沟壑到平原的战略选择

周人东出岐山,秦人翻越陇山,皆指向秦岭脚下的关中平原。并非偶然——黄土高原虽孕育文明,但千沟万壑限制发展;关中平原则背靠秦岭,前临黄河,左依陇山,右傍华山,兼得秦岭屏障与渭河润泽。考古证实,秦修郑国渠引泾灌溉,亩产远胜高原。这等“安全+物产”的优势,促成文明从“适应黄土”到“借力秦岭”的跃迁,关中平原由此成为文明“向外生长”的首片沃土。

文化之融:栈道之上的文明交响

秦岭的真义在于“连接”。秦代凿石插木,修建褒斜、陈仓等栈道,这些“云端之路”不仅通货,更通文化:蜀漆入秦,添生活之精巧;楚辞传京,注汉赋以浪漫;青铜西传,合陶土成礼器——既留黄土质朴,又融青铜规整,恰是“根性”与“通达”的器物见证。

如葛剑雄《黄河与中华文明》所言:“关中的文明不是孤立生长的,它是黄土文化与四方文化的‘熔炉’。”秦纳中原礼乐以合法家,汉融楚地黄老以尊儒家,唐容西域波斯以彰开放——秦岭的“通达”,让黄土“根性”与四方“异质”交融,文明由此从“地域文化”成长为“天下枢纽”。

三、中国心:根脉共生,文明的核心与传承

当“根”与“脉”交织共生,文明便超越地理边界,升华为具有辐射力的精神内核——“中国心”。它深植黄土之“厚重”,得益秦岭之“通达”,终成中华民族的文化标识、东亚文明的精神引力。

天下之“中”:文明的辐射与认同

“中国”的概念,正是在关中平原完成从“地理中心”向“文明中心”的转变。唐代长安作为枢纽核心,108坊规整如棋,西市汇聚波斯商、遣唐使、新罗留学生——他们带来异域物产文化,带走汉字、科举与律令。自长安出发,经秦岭栈道入蜀,沿西南丝路抵印,或经河西走廊至中亚,华夏文明顺此“脉络”覆盖朝、日、越,形成“汉字—礼乐”为核心的东亚文化圈。“中国”自此不再是地理名称,更是一种文明形态的象征。

精神之“恒”:根脉滋养的文明韧性

王朝更迭,政治中心虽东移北迁,文明精神却从未断裂。韧性正来自双重滋养:黄土“根性”让我们“守得住”——北宋士族南迁,携周原农技与《周易》典籍,播文明火种于江南;秦岭“脉性”让我们“融得进”——元时蒙汉文化碰撞催生元曲,清期西学经秦传入而融传统历法。

“守根”与“融脉”的平衡,正是“中国心”的独特品格:如黄土般沉稳,守“厚德载物”之底色;如秦岭般开阔,纳“协和万邦”之气度,成为中华民族千年不绝的精神纽带。

结语

从黄土“深根”到秦岭“通脉”,再到“中国心”的成型,中华文明的演进从未孤立,而是一场“根脉相依”的生长——黄土为根,文明立稳;秦岭为脉,文明行远。

今日回望,黄帝陵古柏犹生,秦岭栈道痕在。它们见证:中华文明的韧性,不在单一地理符号,而在“根”与“脉”的共生——因根植厚土而有底气,因贯通四方而有格局。

历史从未远去,根脉相依的逻辑仍在延续:今日对黄帝陵的守护、对秦岭生态的保护,正是“守根”与“融脉”的当代实践;“一带一路”上,黄土农耕智慧助益沿线农业,秦岭曾经的文明互鉴也以新形式连接世界——这便是“中国心”在新时代的生动脉搏,必将支撑中华文明续写千年新篇。(文/党双忍)

注:今天,为一个省部级班讲《秦岭与中华文明》。一开始,联想到这个班从延安来,我讲起了黄土高原之心:黄帝陵、炎帝陵、周原、周人、周文化、秦文化以及汉唐雄风,讲起了大河之心:天府关中,讲起了大江之心:天府成都,讲起了中国版图之心:秦岭。于是,我便以“陵”说“史”,从中华启始的“根”,到中华融通的“脉”,完成了一次中国地理与中华文明的深度对话:“根”与“脉”的对话。