秦岭学:“三中三脉”学科范式

——秦岭学研究:范畴界定、核心领域与学科范式构建

引言:以“三中”为旗,以“三脉”为基

秦岭的终极价值,在于它是“中央山脉、中央水塔、中华祖脉”(以下简称“三中”)的三位一体——这是秦岭区别于其他山脉的核心身份标识,是贯穿古今的精神旗帜,既承继《秦岭简史》中“中国芯”的地理内核,也深化“中华民族父亲山”的文明意涵;而“山脉、水脉、文脉”(以下简称“三脉”)则是“三中”的具象载体与实现根基:正因为是横亘腹地的“中央山脉”,才具备“发源支流、涵养水源”的“中央水塔”功能;正因为有“中央水塔”的永续滋养,才孕育出绵延不绝的“中华祖脉”;而“三脉”的连通性,正是“三中”价值得以存续的根本保障。

多年来,我们对秦岭的研究要么停留在“三脉”的局部探索,要么孤立解读“三中”的抽象意义,却未打通“三中”与“三脉”的内在逻辑——忘了“中央山脉”的脊梁作用,源于山系的自然连通;“中央水塔”的滋养能力,依赖水脉的贯通一体;“中华祖脉”的精神传承,依托文脉的沿山沿水延续。构建秦岭学,本质是举“三中”之旗、固“三脉”之基,让“三中”的精神旗帜扎根于“三脉”的坚实根基,让“三脉”的研究始终指向“三中”的价值守护,最终实现“山脉稳固托举中央脊梁、水脉永续滋养江河文明、文脉传承延续民族根魂”。

一、学科范畴:“三中三脉”统领下的整体研究视野

秦岭学的核心范畴,是“三中”定位与“三脉”载体的辩证统一——“三中”明确了秦岭的“价值高度”,“三脉”界定了秦岭的“实体边界”,两者共同构成“为何研究”与“研究什么”的完整逻辑。

从“中央山脉”的物理根基——山脉连通性看,大秦岭的山系整体是“中央”地位的天然支撑:西起西倾山,与昆仑山脉一脉相承;向东后自然呈“北主南支”格局延伸——

北列主干(偏东北向):从西倾山直接衔接迭山,继而串联秦岭主脉,自西向东依次分布太白山(主峰)、终南山、骊山、华山,最终以伏牛山收尾,构成秦岭山系的“核心脊梁”;

南列支脉(偏东南向):从西倾山分支衔接岷山,再向东延伸至米仓山、大巴山,覆盖神农架、荆州一带,形成秦岭山系的“生态纵深”。

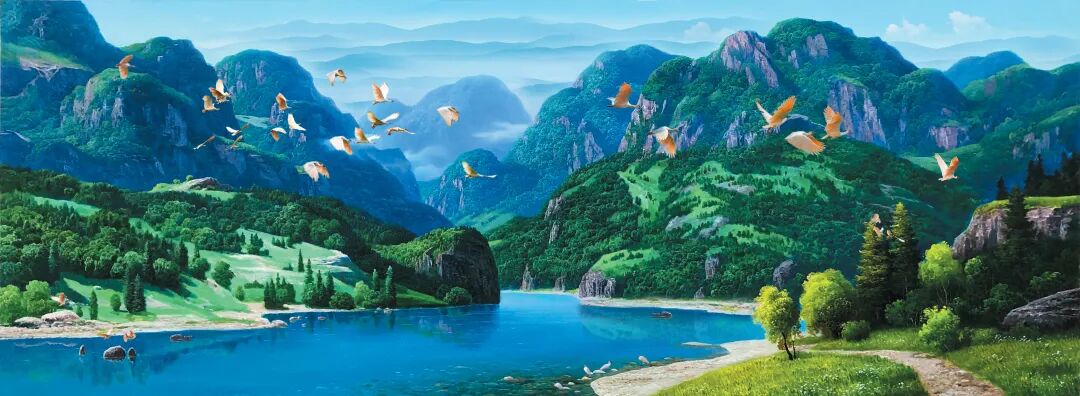

这两列山脉以“西倾山”为共同源头,虽延伸方向略有差异,但通过山间谷地、次级山脉相互贯通,绝非孤立割裂的两部分——北列主干奠定“中央山脉”的地理骨架,决定了南北气候分野的核心格局;南列支脉拓展了山系的生态覆盖,成为长江中游重要的生态屏障。二者共同构成“主干清晰、支脉延展、全域连通”的山系网络,正是这种“整体连通性”,让大秦岭得以成为横亘中国腹地的“中央山脉”。

从“中央水塔”的功能核心——水脉贯通性看,大秦岭的水文网络是“水塔”功能的实现路径:它并非黄河、长江的干流源头,却是黄河、长江、淮河三大流域重要支流的“发源地与核心水源涵养区” ——向北,洮河、渭河、洛河发源于此,滋养黄河中游,孕育关中、伊洛、中原文明;向南,汉江、嘉陵江、岷江支流发源于此,支撑长江中游,奠定巴蜀、江汉根基;向东,淮河发源于此,润泽中原腹地。这关键支流是“中央水塔”向外延伸的“输水管道”,水脉的贯通性决定了“中央水塔”能“一塔养三河”,成为维系流域生态安全的核心枢纽。

从“中华祖脉”的精神内核——文脉延续性看,大秦岭的文明谱系是“祖脉”传承的灵魂所在:文明沿“中央山脉”铺展、随“中央水塔”流淌——华山锚定“华夏”起源,终南山融合儒释道思想,骊山见证周秦兴衰,渭河-洛河畔崛起长安、洛阳双都,汉江流域孕育汉文化根基。这关键文脉是“中华祖脉”的“精神主线”,正因为有“中央山脉”的承载、“中央水塔”的滋养,才形成“多元一体、绵延不绝”的文明谱系,成为中华民族的“精神根脉”。

秦岭学的首要使命,就是紧扣“三中”与“三脉”的内在逻辑——以“中央山脉”统领山脉连通的研究,以“中央水塔”引领水脉贯通的探索,以“中华祖脉”锚定文脉延续的方向,拒绝将“三中”架空为抽象概念,也拒绝将“三脉”沦为无目标的碎片化研究。

二、核心研究领域:“三中三脉”导向下的多维知识体系

秦岭学的研究领域,始终以“守护‘三中’、夯实‘三脉’”为核心导向,形成“自然科学强基、人文社会铸魂、交叉应用落地”的多维体系。

(一)自然科学维度:筑牢“中央山脉”与“中央水塔”的生态根基

“中央山脉”稳固性研究:以张国伟院士复合造山带理论为核心,研究西倾山-迭山-太白山-伏牛山的地质构造连通性,厘清“中央山脉”的形成机制与演化规律;重点关注山系关键节点(如太白山、大巴山)的生态完整性,为山系整体生态修复提供科学依据。

“中央水塔”永续性研究:核心是“水脉贯通与功能保障”——聚焦渭河-洛河、汉江-嘉陵江等支流的水文循环与连通性,研究“中央水塔”的水源涵养能力、水量调度机制、水质协同治理;开展生态系统碳汇研究(如西北大学团队揭示的碳汇“负不对称性”,为“中央水塔”生态功能评估提供关键参数);保护“秦岭四宝”等依赖山水连通的物种,维系“中央水塔”的生物多样性。

资源可持续利用研究:围绕“中央山脉”的植物种质资源(如中草药、野生观赏植物),开展调查与培育(西北农林科技大学培育“秦花1号”等品种),实现“中央山脉”资源向生态价值的转化。

(二)人文社会维度:深挖“中华祖脉”的精神内涵

“中华祖脉”文脉谱系研究:系统调查沿“中央山脉”“中央水塔”分布的文化遗产——华山史前遗址、长安-洛阳都城遗迹、汉江楚汉文化遗址、伏牛山-嵩山中原文明遗存,梳理“华夏起源-周秦汉唐-汉文化延续”的文脉主线,还原“中华祖脉”从起源到演进的完整轨迹。

“中华祖脉”精神价值研究:深入分析“中央山脉”承载的“脊梁精神”(坚韧、包容)、“中央水塔”蕴含的“滋养精神”(奉献、普惠),以及儒释道思想在终南山、嵩山的融合对“中华祖脉”精神内核的塑造;整理历代秦岭主题诗词歌赋、民间文艺(皮影、社火),提炼“中华祖脉”的精神符号与文化标识。

在地性文脉传承研究:地方高校可发挥地域优势,如西安文理学院等围绕秦岭地方文化、生态文化开展普查与研究,为“中华祖脉”的在地性传承提供基层实证,让“祖脉”文化融入社区发展、百姓生活。

(三)交叉应用维度:推动“三中三脉”价值的实践转化

“三脉”协同保护实践:结合数字孪生、AI等技术,建设“中央山脉生态基因库”(西倾山-伏牛山生态廊道)、“中华祖脉文化基因库”(长安-洛阳-中原文明轴线),既保护“中央山脉”的生态连通、“中央水塔”的功能永续,又实现“中华祖脉”的活态传承(如华山-嵩山文化体验联动)。

“三中”价值转化研究:探索“生态产品价值实现”路径——依托“中央山脉”生态优势发展森林康养(终南山-伏牛山),依托“中央水塔”水文优势发展生态旅游(汉江-嘉陵江),依托“中华祖脉”文化优势发展文创产业(长安-洛阳古都文化),实现“高水平保护与高质量发展”的协同。

三、学科建设:以“三中三脉”为核的学科内核构建

秦岭学的学科建设,必须避免“重平台轻内核、重形式轻价值”的误区,始终以“三中”为灵魂引领,以“三脉”为实体支撑,构建“价值明确、内涵扎实”的学科体系。

当前秦岭研究仍以“行政化割裂”为主,因此,各类研究机构的核心价值,应在于突破行政壁垒,组织跨学科、跨区域力量,围绕“‘中央山脉’生态修复、‘中央水塔’功能保障、‘中华祖脉’文脉传承”开展协同攻关——比如联合研究“中央山脉”关键廊道的生态连通,共同破解“中央水塔”跨省域协同涵养难题。学科独立的关键,在于是否形成以“三中”为核心目标、以“三脉”为研究载体的理论体系与方法论(如“‘中央山脉’-‘中央水塔’-‘中华祖脉’”耦合协调模型)。

当前秦岭学建设的核心任务,是从“有名”向“有实”跨越:聚焦“三中”导向下的“三脉”关键议题(如“中央山脉”生态廊道建设、“中央水塔”跨省补偿机制、“中华祖脉”文脉谱系梳理),夯实研究基础,让学科真正成为“守护‘三中三脉’、服务国家战略”的核心力量。

四、核心问题与研究瓶颈:“三中三脉”协同的现实障碍

秦岭学发展面临的核心挑战,本质是“三中”价值与“三脉”研究的脱节,以及“三脉”自身的协同不足:

1. “三中”与“三脉”脱节:部分研究空谈“中华祖脉”的精神价值,却未衔接具体文脉遗产;或埋头于山脉、水脉的局部研究,却忘记服务“中央山脉”“中央水塔”的整体目标,导致“三中”沦为口号,“三脉”研究失去方向。

2. “三脉”的行政化割裂:山脉研究以省为界,将“中央山脉”拆分为“某段山”;水脉治理局限于省内,让“中央水塔”的“输水管道”断裂;文脉研究困于“某省文化”,使“中华祖脉”的精神主线断裂,难以形成“三脉协同、服务三中”的合力。

3. 跨学科融合不足:自然科学研究“中央山脉”“中央水塔”时,忽视其对“中华祖脉”的支撑作用;人文社会研究“中华祖脉”时,脱离山水的自然基底,未形成“以山育水、以水养文、以文润山”的协同研究范式。

五、未来方向:以“三脉”协同彰显“三中”价值

秦岭学需紧扣“三中”与“三脉”的逻辑,从四方面突破瓶颈,让“三中”的旗帜真正扎根于“三脉”的实践:

1. 聚焦“三中三脉”核心议题:集中攻关“‘中央山脉’生态连通廊道建设(西倾山-太白山-伏牛山)”“‘中央水塔’跨省协同涵养机制(渭河-洛河、汉江-嘉陵江)”“‘中华祖脉’文脉谱系系统梳理(华夏-汉文化轴线)”,让研究直指“三中”价值守护。

2. 构建“三中三脉”耦合理论:提炼“中央山脉稳固-中央水塔永续-中华祖脉延续”的耦合协调理论,建立“三脉”协同研究方法;倡议编撰《大秦岭概论》,明确“以‘三中’为魂、以‘三脉’为基”的学科定义,进一步衔接现有秦岭研究理论,形成更具传承性与创新性的学科体系。

3. 搭建“三中三脉”协同平台:由国家级科研机构牵头,联合“中央山脉”“中央水塔”覆盖区域的力量,组建“大秦岭‘三中三脉’协同研究中心”,建设统一数据库(整合山系地质、全流域水文、沿山文脉数据),彻底打破行政壁垒。

4. 创新“三中三脉”价值转化机制:深化“大秦岭生态-文化共同体”治理模型研究,探索“中央山脉”生态补偿、“中央水塔”利益共享、“中华祖脉”文化共建的一体化路径(如跨省生态补偿、文化遗产联合保护),让“三中”价值成为推动区域协同发展的实践动力。

结语:以“三中三脉”守护中华祖脉永续

构建秦岭学,最终是要回答一个根本问题:如何让“中央山脉”永远挺起中国地理的脊梁,让“中央水塔”永远滋养江河文明,让“中华祖脉”永远延续民族根魂?

答案就藏在“三中”与“三脉”的协同共生中——唯有守住山脉的连通性,“中央山脉”的脊梁才不会断;唯有保住水脉的贯通性,“中央水塔”的滋养才不会停;唯有护住文脉的延续性,“中华祖脉”的精神才不会灭。

让“中央山脉”永远挺起中国的地理脊梁,让“中央水塔”永远滋养江河文明,让“中华祖脉”永远延续民族根魂——这,就是以“三中三脉”构建秦岭学的终极使命,也是我们守护这片土地的初心与担当。(文/党双忍)

注:秦岭学研究已经进入关键时期,需要解放思想,实事求是,凝聚共识,团结一致向前进。